Les êtres humains sont fondamentalement inégaux face à la crise écologique. Ces inégalités ont des causes structurelles et sont loin d’être uniquement les fruits de la géographie.

Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces vivantes, effondrement des écosystèmes, raréfaction de ressources vitales, pollutions en tous genres: les effets de la crise écologique produite par le développement aveugle du capitalisme sont connus et leurs répercussions sont déjà perceptibles dans les systèmes sociaux humains. D’un point de vue matérialiste, il faut se demander comment de telles transformations biophysiques influencent la production matérielle, puis tenter de comprendre les conflits de répartition et les tensions sociales que suscite cette nouvelle donne.

Pour cela, cet article adopte deux points de vue successifs : une réflexion basée sur l’économie internationale, où des groupes d’États-nations sont pris pour unités de base de l’analyse. Ensuite, ce sont les classes sociales, au sein ou en dehors du cadre des nations, qui sont placées dans une perspective d’économie politique. Ces deux points de vue montrent que les êtres humains sont fondamentalement inégaux face à la crise écologique en cours, mais aussi que ces inégalités ont des causes structurelles et sont loin d’être uniquement les fruits de la géographie ou de la bonne et de la mauvaise fortune écologiques.

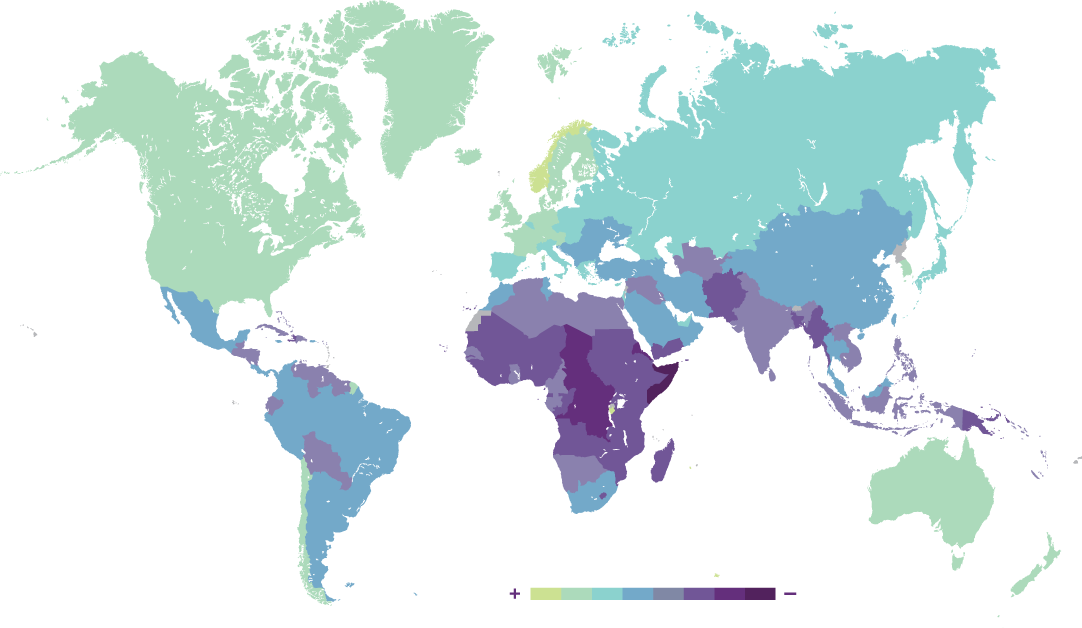

Inégalités nationales

La carte ci-dessous montre les conséquences matérielles des bouleversements biophysiques en cours pour les différentes nations. Mesurant pour tous les pays du globe la relation entre deux indicateurs (d’une part le degré de vulnérabilité physique du pays face aux transformations écologiques, d’autre part les capacités nationales de réaction face à ces défis), elle révèle qu’aujourd’hui même, et demain plus encore, la charge économique et sociale de la crise écologique va être certes globale, mais aussi globalement très inégale selon les nations.

Des périls largement inégaux

Commençons par le changement climatique dont les effets néfastes dans la sphère de la production (pertes agricoles, destructions de capital fixe, hausse des dépenses de santé, dégradation des conditions de travail…) sont de mieux en mieux documentés. D’un point de vue économique, le changement a beau être global, ses conséquences n’en sont pas pour autant équitables. Comme l’avance l’OCDE, les inégalités d’exposition s’aggraveront avec le temps. Tandis que pour la quasi-totalité des pays du Nord, les pertes climatiques pourraient rester négligeables, pour les pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie par exemple (sans compter la Chine et l’Asie de l’Est), celles-ci pourraient s’avérer si lourdes d’ici une ou deux décennies qu’elles seraient capables de doter durablement ces économies d’un taux de croissance négatif1.

La chaleur sur le lieu de travail va devenir de plus en plus insoutenable pour les travailleurs sous l’effet de la hausse des températures.

La chaleur sur le lieu de travail par exemple, va devenir de plus en plus insoutenable pour les travailleurs sous l’effet de la hausse des températures. Cela entraînera des pertes productives du point de vue du capital, mais pas les mêmes partout : dans des pays comme le Cambodge ou les Maldives, les entreprises pourraient subir avant la fin du siècle des pertes de productivité du travail de l’ordre de 20 % par an, là où dans les pays européens, ces mêmes pertes ne devraient pas dépasser 1 %2 (alors même que les capacités dont disposent ces pays pour s’y adapter sont bien supérieures). En l’absence d’une réaction internationale d’envergure pour contenir les transformations climatiques et aider le Sud global à s’y préparer, une spirale dépressive pourrait s’y déclencher et ainsi entraver sérieusement le développement économique de régions pourtant peuplées de milliards d’individus3.

La couleur de chaque pays mesure le rapport entre deux indicateurs : d’une part, le degré de vulnérabilité du pays au changement climatique et à 5 autres défis écologiques majeurs ; d’autre part, les capacités d’adaptation économiques, politiques et sociales dont il dispose pour faire face à ceux-ci. En violet, les pays pour lesquels ce rapport est le plus défavorable ; en vert, ceux pour lesquels il est le plus favorable.

À l’horizon 2050, l’Algérie devrait voir sa surface cultivable se réduire de près de 50 % sous l’effet de la désertification et du changement climatique

Mais le changement climatique se combine avec d’autres périls environnementaux. Dans la sphère agricole, les pressions biophysiques exercées par la dégradation des sols sont une charge moins lourde pour les pays du Nord que pour la plupart de ceux du Sud (en particulier ceux d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie). Bien que les premiers ne soient pas non plus épargnés vu la façon dont leur système agro-industriel malmène les écosystèmes, c’est dans les seconds que les risques sont les plus importants. À l’horizon 2050, l’Algérie par exemple devrait voir sa surface cultivable se réduire de près de 50 % sous l’effet de la désertification et du changement climatique4. Une telle perte exacerbera la dépendance alimentaire déjà élevée du pays et pourrait générer un chômage et des troubles économiques significatifs. À l’inverse, dans les pays du Nord, vu la part minuscule détenue par l’agriculture dans le revenu national et les capacités de réaction largement supérieures en cas de crise agricole ou alimentaire, les pressions sont porteuses de dangers économiques et sociaux nettement inférieurs quand bien même s’appliqueraient des dommages biophysiques égaux.

Citons enfin les problèmes liés à la raréfaction croissante de l’eau, aujourd’hui classée parmi les plus grands facteurs de risque global des dix années à venir par le Forum économique mondial5. Celle-ci risque de s’avérer fort handicapante pour des pays du Sud qui ont vu ces dernières années leur niveau de revenu s’améliorer, en particulier en Afrique Centrale, en Chine, en Inde ou au Moyen-Orient. Selon la Banque Mondiale, dans ces régions, les pénuries et l’instabilité de l’approvisionnement en eau pourraient en effet devenir la source de pertes économiques significatives (jusqu’à 6 % du PIB) et de problèmes sociaux et sanitaires majeurs dans les 30 prochaines années6, à même de déstabiliser sérieusement l’infrastructure matérielle de certains États.

Le risque, c’est de voir se renforcer des rivalités dangereuses entre nations partageant les mêmes bassins hydrographiques pour garantir leur approvisionnement en eau douce. La situation de plusieurs pays, dont la Chine en amont de ses voisins le long des fleuves himalayens, ou l’Égypte en aval de l’Éthiopie le long du Nil, justifie d’ores et déjà de sérieuses inquiétudes et pourrait entraîner l’éclatement de conflits ouverts. À l’inverse, au Nord, à part dans certaines parties des États-Unis (comme la Californie) ou de l’Europe (comme l’Espagne) il faut bien avouer que la sécurisation des approvisionnements futurs en eau douce est en général un souci mineur.

On distingue donc des groupes de nations faisant face à des menaces socio-écologiques largement inégales le long de l’axe Nord/Sud (du vert au violet sur la carte). Si c’est le cas, ce ne peut être seulement à cause de contingences géographiques ou de facteurs purement biophysiques, l’explication est aussi historique et politique, et réside dans les structures qui, depuis l’époque coloniale, organisent la division du travail et de la nature à l’échelle mondiale. Comme l’écrivait Eduardo Galeano, «la division internationale du travail consiste en ce que certains sont spécialisés dans le fait de gagner, et d’autres dans celui de perdre» 7, et cette règle du jeu ne s’arrête pas aux portes de la biosphère.

À la source, deux divisions de l’espace international

Du point de vue de la division internationale du travail tout d’abord, cette hiérarchie Nord/Sud des impacts socio-environnementaux trouve ses racines dans le fait qu’historiquement, depuis les premières vagues de la mondialisation, un ordre global inégalitaire a été mis en place manu militari par les États et les entreprises du Nord pour servir l’accumulation du capital dans leur partie du monde. Cet ordre est la source d’une relation asymétrique séculaire entre le centre (le Nord) et la périphérie (le Sud global) de l’économie mondiale. Aujourd’hui, celle-ci se traduit essentiellement par la possibilité pour les grandes firmes capitalistes du Nord d’exploiter massivement la force de travail du Sud à un coût nettement inférieur à sa valeur globale moyenne et de s’assurer ainsi des profits juteux sur le dos des travailleurs du Sud8.

Quant aux prix, cette relation asymétrique est aussi renforcée dans le commerce entre nations par ce qu’on appelle l’échange inégal. C’est le fait que les marchandises échangées depuis la périphérie vers le centre (avant tout des biens à faible valeur ajoutée comme des produits agricoles, des matières premières ou des produits manufacturés bas de gamme) le soient à des prix systématiquement inférieurs à ceux des marchandises échangées depuis le centre vers la périphérie (biens finaux à haute valeur ajoutée, produits haut de gamme et technologies brevetées). Ce déséquilibre repose aussi sur des technologies et sur des droits de propriété (notamment intellectuelle) farouchement protégés par les traités de libre-échange et les États eux-mêmes. Ceux-ci permettent aux firmes du Nord d’imposer leur monopole dans un marché mondial libre de toute entrave, ce qui les autorise à pratiquer des prix surélevés et transforme leurs compétiteurs de la périphérie en perdants systématiques du commerce extérieur.

À moins de mener des politiques allant à l’encontre des doctrines libre-échangistes en place, ceux-ci finissent alors dans le sous-développement, car ils ne parviennent jamais à protéger leurs économies de la concurrence insoutenable du Nord pour s’industrialiser et remonter les chaînes de valeur globales9.

Or, cet ordre économique mondial inégalitaire explique que la charge sociale de la crise écologique soit plus lourde au Sud qu’au Nord. Tout d’abord, d’un point de vue financier, l’échange inégal et la concurrence entretiennent un sous-développement structurel dans la périphérie. Avec un niveau de revenu par habitant qui stagne ou ne progresse que très lentement depuis des décennies, les capacités domestiques dont disposent les pays du Sud pour financer les investissements nécessaires pour résoudre leurs problèmes écologiques sont assez maigres. Cette difficulté est renforcée par une autre forme de relation de domination qui repose sur les flux de capitaux et le système globalisé d’institutions qui les supportent, avec pour conséquence un asservissement par les dettes et la spéculation ainsi qu’une réduction à l’impuissance des gouvernements du Sud, incapables de mener les politiques monétaires et budgétaires leur permettant de se développer.

C’est aussi la spécialisation productive imposée à la plupart des nations du Sud par leur sous-développement qui les handicape face aux désastres en cours et à venir. En effet, puisqu’une large part de leur revenu national reste concentrée dans des activités extractives à faible valeur ajoutée dont la productivité repose directement sur celle des écosystèmes (en particulier l’agriculture) 10, les pays de la périphérie sont d’emblée plus menacés. Ces activités sont naturellement plus sensibles aux transformations environnementales que ne le sont les activités des secteurs à haute valeur ajoutée des pays développés, plus proches d’un modèle «hors-sol».

Le cas du Sud-Soudan permet de s’en rendre compte : dans ce pays qui est l’un des plus pauvres du monde, 95 % de la population vit de l’agriculture, de l’exploitation du bois ou de la pêche. Or ces activités sont extrêmement sensibles aux contrecoups du réchauffement climatique11 et en l’absence de transferts de technologie internationaux ou d’investissements productifs massifs pour aider le pays à préparer son économie à y faire face, il ne disposera très probablement pas des ressources suffisantes pour s’en charger seul. S’il subit les pertes productives attendues, le désastre humanitaire qu’il traverse déjà en ce moment risque alors de s’aggraver cruellement, d’autant plus que les effets du changement climatique sont plus prononcés dans cette région subtropicale que dans la plupart des autres endroits du globe.

Mais, à cette division du travail aux effets handicapants, se superpose plus fondamentalement une division internationale de l’environnement. Ce second aspect de la hiérarchie Nord/Sud repose sur la notion d’échange écologique inégal, introduite il y a une vingtaine d’années12 pour tenter d’intégrer l’analyse du système-monde à celle du système-Terre : ici, ce n’est plus la quantité de travail et de monnaie qui s’échange qui est considérée, mais les volumes de matière et d’énergie en tant que tels. Il s’avère que ces flux sont largement déséquilibrés : on observe de manière générale que le Sud est déficitaire en termes de matières physiques dans son commerce avec le Nord. Il exporte structurellement plus de matière qu’il n’en importe là où le Nord emmagasine les excédents. On peut donc voir l’échange international des matières comme une seconde relation asymétrique : d’un côté, les économies de la périphérie et leurs écosystèmes se voient consacrés à l’extraction et à la mise à disposition des ressources naturelles sur le marché mondial ; de l’autre, les économies du centre importent celles-ci, puis les consomment ou bien les assemblent et les commercialisent sous la forme de biens finaux.

Ce faisant, les États du centre font reposer une large part de la pression environnementale engendrée par l’extraction des matières sur leurs «partenaires» commerciaux dans la périphérie, et réduisent ainsi leurs impacts environnementaux domestiques. À quelques exceptions près13, on voit bien que les pays du centre accaparent une part disproportionnée des richesses naturelles globales. En 60 ans, de 1950 à 2010, des chercheurs ont mesuré, en unités physiques, le volume des matières accumulées via le commerce international par les différents pays du globe. Les États capitalistes de la Triade font tous partie du top du classement. Les États-Unis ont ainsi extrait dans le reste du monde au cours de ces 60 années, plus de 50 tonnes de ressources naturelles par hectare ; les États européens, entre 100 et 500 tonnes ; le Japon et la Corée du Sud, plus de 50014. L’extraction de toutes ces ressources représente donc des pressions environnementales sur les écosystèmes des autres nations et pas sur les leurs.

Ces mesures permettent de saisir la notion de dette écologique. Résultant du cumul des flux d’échanges écologiques inégaux au cours du temps, elle représente le bilan total des richesses naturelles échangées dans le long-terme entre un État et un autre. Mais elle n’inclut pas seulement les ressources nécessaires à un État pour se développer historiquement, comme le pétrole ou les autres matières premières. Elle comprend aussi directement la part des puits écosystémiques globaux destinés à faire absorber à la Terre les déchets générés par son développement, comme l’atmosphère, l’océan ou encore les sols terrestres15.

L’expédition vers le Sud des déchets productifs toxiques est devenue une véritable institution pour les États du Nord.

Ce dernier point est essentiel : aujourd’hui, les capacités d’absorption des déchets par les écosystèmes sont fondamentalement limitées. Avoir pu bénéficier d’écosystèmes encore vierges lors de leur développement initial sépare les pays qui se sont développés les premiers historiquement (le centre) de ceux qui tentent aujourd’hui de le faire (la périphérie). Les premiers ont pu s’industrialiser sans avoir à subir les conséquences majeures de la pollution industrielle, tandis que les seconds ont à y faire face pendant ou avant même leur industrialisation.

D’un point de vue climatique par exemple, pour de nombreux pays dits «en développement», les pertes productives ont d’ores et déjà commencé, et ceux-ci peuvent difficilement en être tenus responsables. En ne prenant en compte que le dioxyde de carbone (et pas les autres gaz à effet de serre) les pays de l’OCDE ont en effet émis jusqu’à aujourd’hui plus de 900 gigatonnes de CO2 depuis 1750, soit déjà plus que le «budget carbone» historique qui aurait permis à coup sûr d’empêcher la perturbation (en cours) de l’équilibre climatique que la Terre connaît depuis 12 000 ans16. Malgré l’importance actuelle des émissions annuelles de l’Inde (8 %) et surtout de la Chine (30 %), cumulées dans le long-terme, elles ne représentent pas plus de 15 (3 +12) % du total depuis 175017, ce qui montre clairement les responsabilités historiques.

Néo-colonialisme écologique

Mais les dettes écologiques sont multiples et leurs conséquences s’alourdissent. Avec l’internationalisation des chaînes de production, les États du Nord ont relocalisé au Sud une part décisive de leurs activités productives. Comme c’était déjà le cas lors de la domination coloniale, la pression environnementale exercée par le Nord sur le Sud ne passe donc pas seulement par le commerce entre nations, mais aussi par un accaparement direct des écosystèmes de certaines nations par les autres18. Au cours de la période 2000-2016, plus de 42 millions d’hectares de terres19 ont ainsi été acquis dans le monde par des étrangers, des acheteurs issus de nations du Nord (comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas) ou de nations capitalistes asiatiques émergentes (comme la Malaisie ou Singapour, la Chine occupant seulement la neuvième position contrairement à certains fantasmes médiatiques). En haut du classement des vendeurs, on trouve à l’inverse les pays des régions peu développées d’Afrique et d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Amérique latine20.

L’échange écologique inégal s’exprime ici par une appropriation inéquitable des terres. Celles qui sont acquises dans la périphérie par les pays du centre servent à la mise en place de projets extractivistes polluants (agro-industriels ou miniers) qui permettent de satisfaire par le commerce international les besoins productifs ou alimentaires des pays d’origine, alors que, sur place, ils privent les populations locales de leurs terres et dégradent les écosystèmes, les affaiblissant face aux transformations écologiques auxquelles les peuples locaux vont devoir faire face.

Cette appropriation destructrice des écosystèmes de la périphérie par le centre, soutenue par les institutions internationales comme la Banque Mondiale, ne fait que s’additionner aux méfaits de l’époque coloniale. Une part significative de l’industrie lourde a aussi été relocalisée dans les pays de la périphérie (ou de la semi-périphérie). Pour les pays qui s’industrialisent (comme l’ont fait en particulier certains pays d’Asie de l’Est au cours des dernières décennies), la pression exercée par la production industrielle sur les écosystèmes et les corps est violente. Celle-ci épuise la capacité porteuse d’écosystèmes déjà surmenés par la démographie, allant jusqu’à produire des ravages sanitaires : en Inde par exemple, une mort sur quatre résulte aujourd’hui de la pollution de l’environnement par l’activité économique.

L’expédition vers le Sud des déchets productifs toxiques est aussi devenue depuis un certain temps une véritable institution pour les États du Nord. Aujourd’hui, les résidus chimiques, les vieux biens d’équipement, les produits électroniques ou les métaux lourds qui ne sont pas traités par les industries du centre sont exportés vers la périphérie où ces matériaux doivent être «traités», contaminant directement les écosystèmes et les corps. Les États du Sud tentent de s’opposer à ces importations empoisonnées (comme la Chine le fait depuis peu), mais le problème est que, pour les économies les plus dépendantes, celles-ci sont souvent une source difficilement remplaçable de revenus internationaux.

Résultat : alors que le centre capte une part disproportionnée des richesses naturelles et de la plus-value mondiales, la périphérie subit une part disproportionnée de la pression environnementale générée par cette spoliation. Les économies du centre seraient-elles devenues plus «vertes» au cours des dernières décennies? C’est au contraire le transfert de lourdes pressions environnementales vers la périphérie qui leur a permis de maintenir, via le commerce international, de très hauts niveaux de consommation sans avoir à supporter les coûts écologiques de très hauts niveaux de production.

A Miami les loyers des quartiers les plus hauts en altitude sont montés en flèche, ce qui en a progressivement chassé les classes populaires.

À l’échelle globale, ces coûts sont plus lourds que jamais : selon une étude publiée en 201721, la pollution de l’environnement sous toutes ses formes (air, eau, alimentation…) provoquerait aujourd’hui mondialement 9 millions de morts par an, première cause globale de mortalité. Elle entraînerait aussi des coûts annuels (dépenses de santé et de dépollution, pertes productives, destructions directes de capital…) de plus de 4 000 milliards de dollars, soit 6 % du PIB global chaque année (plus que l’économie allemande). Ce fardeau est largement supporté par les peuples du Sud, en particulier ceux d’Afrique et d’Asie où la production lourde globale et ses déchets sont majoritairement localisés. L’ordre économique et écologique destructeur mis en place par les États capitalistes du centre profite donc largement à certains, tandis qu’il nuit mortellement à d’autres.

Inégalités transnationales

Qui sont vraiment les uns et les autres? L’insistance sur les inégalités entre nations risque de camoufler un fait essentiel : à l’intérieur des nations ou au-delà, c’est surtout entre les classes sociales et entre les groupes ethniques que les inégalités d’exposition à la crise écologique révèlent ou aggravent des tensions. Par ailleurs, c’est la position dans la hiérarchie productive du capital qui détermine l’impact environnemental des individus, et c’est aussi elle qui détermine leurs capacités à faire face aux problèmes générés par la crise.

Reclasser les inégalités

Le récent phénomène de «gentrification climatique» depuis quelques années en Floride est significatif. Avec la progression rapide de la montée des eaux depuis les années 2000, les logements situés en bord de mer ont perdu beaucoup de valeur dans la région de Miami. Une frénésie de vente de ces terrains et d’achat de terrains plus élevés a vu le jour sous l’impulsion de la bourgeoisie locale en proie à l’inquiétude. Les loyers des quartiers les plus hauts en altitude sont montés en flèche, ce qui en a progressivement chassé les classes populaires. D’un autre côté, les classes moyennes précaires logées en bord de mer sont aussi impactées, bloquées dans leur logement par des hypothèques sur 30 ans, mais ne pouvant pas se permettre de le quitter puisqu’elles devraient pour cela tenter de revendre un bien qui a perdu toute valeur et pour lequel elles sont lourdement endettée22.

Même aux États-Unis, un pays du centre bénéficiant largement de la division internationale du travail et de l’environnement, des citoyens sont directement victimes de la crise écologique. C’est parce que, dans un monde envahi par le marché et régi par la propriété privée, c’est le niveau de revenu – donc la classe sociale – qui détermine en dernière instance la capacité à réagir individuellement aux infortunes écologiques et cette règle inégalitaire vaut pour toutes les nations, y compris les plus développées. Où que l’on se trouve sur le globe, une meilleure position dans la hiérarchie de l’argent permettra toujours de s’affranchir de conditions environnementales plus hostiles.

Adopter une perspective de classe permet de reconsidérer les responsabilités écologiques Nord/Sud dégagées plus haut. Le changement climatique conçu comme une dette écologique accumulée par les peuples du Nord sur ceux du Sud par exemple, il faut rappeler que ce sont surtout les grandes firmes des pays du Nord et leurs actionnaires qui ont tiré historiquement, et qui continuent de tirer de nos jours, le plus de profits de cette asymétrie. Quant à l’extraction, les majors historiques du pétrole (qui se comptent pour ainsi dire sur les doigts des deux mains) ont en effet disposé jusqu’à aujourd’hui d’une rentabilité colossale. Mais de façon plus générale, dans la production, ce sont les grandes firmes qui ont les bilans carbone les plus lourds et consomment la majorité du pétrole mondial. Pour prendre l’exemple de la Belgique, c’est 300 entreprises qui y sont aujourd’hui à l’origine de 40% des émissions de gaz à effet de serre nationales.23

Les 10 % de personnes les plus riches sur la planète sont responsables à elles seules de la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales.

De telles mégafirmes opèrent sur une base largement déterritorialisée et on trouve leurs actionnaires aussi bien parmi les élites des pays du Sud que des pays du Nord. Il n’y a donc pas vraiment lieu de se crisper sur des distinctions nationales entre les peuples ni de fustiger les consommateurs finaux pour essayer de résoudre l’équation climatique : celui qui propulse la crise, c’est le grand capital productif. Les statistiques de la consommation montrent que c’est une fois encore le poids transnational de la classe sociale qui détermine l’impact écologique des individus : au-delà de niveaux de consommation matérielle certes plus élevés en moyenne au Nord qu’au Sud, ce sont en effet les 10 % de personnes les plus riches sur la planète qui sont responsables à elles seules de la moitié des émissions de gaz à effet de serre mondiales et on compte aussi bien des Américains et des Européens que des Japonais, des Latinos, des Africains, des Chinois ou des Indiens au sein de ce groupe24.

En Colombie ce n’est pas moins de 40 % du territoire national qui a été vendu à des entreprises d’exploitation minière par les gouvernements néo-libéraux.

Dans leur grande majorité, les acquéreurs des terres des pays du Sud sont bien plus des entreprises privées et des fonds d’investissement (49 %) que des États (20 %) ou que des entrepreneurs individuels (7 %). Le plus souvent, les élites d’État de la périphérie sont d’ailleurs complices de ce commerce. En Colombie par exemple, dans les deux dernières décennies, ce n’est pas moins de 40 % du territoire national qui a ainsi été vendu à des entreprises privées d’exploitation minière par les gouvernements néo-libéraux25, alors même que les processus miniers contaminent l’eau et les écosystèmes de leurs peuples sur des kilomètres à la ronde. La seule réelle différence avec l’époque coloniale est qu’aujourd’hui, cette mainmise sur les ressources naturelles des pays du Sud ne passe plus par un contrôle direct des structures de l’État, mais par l’acquisition privée des écosystèmes grâce à des rapports de propriété capitalistes mondialisés. Les responsabilités collectives à l’égard de la société et de l’environnement sont externalisées, ce qui décharge l’élite globale accaparant les richesses des écosystèmes mondiaux d’avoir à compenser les coûts que leur mise en valeur fait subir au reste du monde vivant.

Vers la prolétarisation environnementale

Mais les injustices environnementales à travers le monde suivent aussi des lignes de division ethniques26. Même si un tel racisme environnemental n’est pas inexistant dans les pays du centre (c’est historiquement aux États-Unis que cette problématique a été mise en évidence), c’est surtout dans les pays en développement que de tels problèmes sont visibles. Ils émergent lorsque la présence de certaines communautés indigènes ou minorités ethniques gêne l’agenda économique des groupes au pouvoir. En Inde par exemple, face à une pression de plus en plus importante sur les ressources naturelles pour soutenir la politique de croissance nationale, le gouvernement expulse les populations de certaines terres spécialement riches à l’intérieur du pays pour mettre celles-ci dans les mains du secteur privé. Alors que les communautés tribales ne représentent dans le pays que 8 % de la population, celles-ci comptent pour près de la moitié du total des populations déplacées et dépossédées par l’État27. Comme ailleurs, les groupes ethniques visés sont toujours choisis parmi les plus vulnérables, et ceux-ci font rarement le poids face au bras armé de l’État qui n’hésite pas à les exproprier de façon violente pour mettre en place les projets extractivistes soutenus par le capital national ou international.

Le processus socioécologique de long-terme qui est en cours du point de vue de la constitution des classes a été décrit par Marx, dans les derniers chapitres du Capital. À la fin du Moyen-Âge, la classe paysanne a été graduellement expropriée de ses terres (enclosures) par les classes capitalistes naissantes en Angleterre. Cela a à la fois favorisé la constitution des premières fortunes capitalistes et privé les paysans anglais du contrôle de leurs terres (les moyens de production), les transformant ainsi en une nouvelle classe sociale de prolétaires ( «libres à un double point de vue» selon la célèbre expression de Marx). Ce vol à grande échelle avait aussi cours grâce à l’exploitation des territoires «vierges» et de leurs ressources par les différentes puissances coloniales européennes, exploitation qui passait en fait par l’expropriation, le massacre ou la réduction en esclavage des autochtones. Connu sous le nom d’«accumulation primitive», ce processus historique de pillage est essentiel pour comprendre l’émergence historique du capitalisme.

Aujourd’hui, on assiste aussi à l’émergence d’une nouvelle forme d’expropriation des producteurs, portée par la crise écologique dont le développement capitaliste est à l’origine. Dans le Sud global, les transformations biophysiques en cours sont en train de menacer d’effondrement des écosystèmes qui permettaient encore à de nombreuses communautés humaines de subvenir à leurs propres besoins sans avoir à passer par le marché. Ce faisant, ces transformations accélèrent la transformation en prolétaires de gens qui évoluaient jusqu’alors en dehors des rapports de classe capitalistes.Dans certains pays du Sud, l’agriculture, l’élevage, la pêche ou d’autres formes d’activités productives de subsistance reposant sur les écosystèmes et permettant de conserver une certaine autonomie en marge du système, sont menacées par le changement climatique et la crise écologique.

Des ménages de producteurs, privés de toute possibilité de subvenir à leurs propres besoins n’ont plus d’autre choix que de chercher à vendre leur force de travail pour pouvoir survivre et se voient ainsi transformés en prolétaires, non plus par l’État ou le capital, mais par la crise écologique elle-même. Bien souvent, les structures sociales du marché du travail et du marché des biens ne sont que très peu développées dans les pays où cette prolétarisation environnementale sévit. Les populations projetées dans le dénuement sont donc souvent condamnées à la précarité la plus totale ou à l’émigration forcée pour aller vendre leur force de travail ailleurs, là où la production capitaliste est plus développée.

D’inégalités en conflits

En conclusion, il n’y aucun hasard à ce que tous les hommes ne soient pas aussi développés ou aussi «favorisés» les uns que les autres, et il n’y a pas non plus de hasard à ce que l’environnement ne fasse pas à tous les mêmes cadeaux. Le Nord et le Sud, comme le rentier et le prolétaire ne partagent ni les mêmes torts ni les mêmes inquiétudes face à la crise en cours, et cet état de fait résulte du fonctionnement d’un système dont l’injustice environnementale est constitutive.

Cela veut aussi dire que les inégalités socioécologiques sont appelées à se renforcer à l’avenir. Un type de scénario général se dessine en régime capitaliste au sein d’écosystèmes mondiaux de plus en plus hostiles. Globalement, en empêchant l’expansion de la production matérielle mondiale de continuer indéfiniment dans le futur, les limites et les mutations de notre planète vont transformer prochainement la poursuite effrénée de la croissance – un jeu historiquement à somme positive – en un jeu à somme nulle, ou pire, négative. Une telle perspective est en effet inévitable en l’absence d’un découplage absolu entre la production de valeur et l’utilisation de ressources matérielles (en particulier d’énergie fossile)28 ou d’une modification profonde des motivations économiques et politiques des classes capitalistes dominantes.

Sans cela, la poursuite de l’accumulation en présence d’un surplus matériel en contraction aura des conséquences délétères pour l’ordre géopolitique et macroéconomique mondial, ainsi que pour les équilibres sociopolitiques nationaux, elle ne fera qu’attiser les inégalités et les conflits distributifs entre nations et entre classes sociales.

Nous entrons dans une ère où, face aux limites de la planète et à sa rébellion croissante, le système capitaliste confronté au renforcement simultané de ses autres contradictions structurelles (suraccumulation du capital, crise sociale, surendettement privé et public, accentuation des rivalités intercapitalistes…) va être rattrapé par ses tendances prédatrices et autodestructrices. Une telle perspective signifie la poursuite des pires désastres pour le monde du vivant dans son ensemble. Mais c’est aussi une puissante opportunité politique : plus la nature destructrice de ce système se trouvera révélée, désignée et dénoncée, plus il se trouvera d’hommes et de femmes pour réclamer une alternative radicalement différente à même de sauver ce qui reste du monde et de l’humanité, ce pour quoi il ne sera jamais trop tard.

Nous entrons dans une ère où, face aux limites de la planète et à sa rébellion croissante, le système capitaliste confronté au renforcement simultané de ses autres contradictions structurelles (suraccumulation du capital, crise sociale, surendettement privé et public, accentuation des rivalités intercapitalistes…) va être rattrapé par ses tendances prédatrices et autodestructrices. Une telle perspective signifie la poursuite des pires désastres pour le monde du vivant dans son ensemble. Mais c’est aussi une puissante opportunité politique : plus la nature destructrice de ce système se trouvera révélée, désignée et dénoncée, plus il se trouvera d’hommes et de femmes pour réclamer une alternative radicalement différente à même de sauver ce qui reste du monde et de l’humanité, ce pour quoi il ne sera jamais trop tard.

Soyons réalistes : éviter des désastres écologiques n’est très probablement plus possible aujourd’hui. Pourtant, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter leur ampleur et nous y adapter de la manière la plus humaine et solidaire restera toujours nécessaire. Au bout du compte, c’est donc à la construction sur le long-terme du mouvement social capable de relever ce défi qu’il faut s’employer, car seule une économie planifiée démocratiquement et portée par un mouvement anticapitaliste de masse sera en mesure de mettre un terme tôt ou tard à la réduction de la planète à un tas de cendres.

Footnotes

- Voir OCDE, The economic consequences of climate change, Éditions de l’OCDE, 2015. La méthodologie de cette étude est largement critiquable, mais ce sont les ordres de grandeur et le gouffre entre groupes d’économies qui nous intéressent.

- ONU, CVF, Climate change and Labour: Impacts of heat in the workplace, 28 avril 2016.

- La thèse d’un risque d’une spirale déflationniste globale tirée par des dommages climatiques et l’endettement privé généralisé est soutenue par une équipe d’économistes rattachés à l’Agence Française de Développement Voir F. Bovari, G. Giraud & F. Mc Isaac. Coping with collapse : A Stock-Flow Consistent Monetary Macrodynamics of Global Warming, Ecological Economics, Volume 147, pp. 383-398, mai 2018.

- Cité en page 21 par T. Pouch dans L’appropriation des terres agricoles, nouvelle étape de la mondialisation, L’Économie Politique, 2018/2, numéro 78, pp 19-29.

- Voir les Global Risks Reports du World Economic Forum. Ceux de ces cinq dernières années incluent toujours parmi leurs menaces les plus sévères et probables une majorité de risques environnementaux.

- Banque Mondiale, High and Dry: Climate Change, Water and the Economy, World Bank Group, Washington D.C. 2016.

- Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, page 1.

- J. B. Foster, The New Imperialism of Globalized Monopoly-Finance Capital, Monthly Review, juillet 2015.

- Le sort de quelques États qui parviennent tant bien que mal à s’en sortir en se hissant progressivement vers le haut via une zone intermédiaire appelée «semi-périphérie» n’est pas évoqué ici par souci de simplicité. Cette distinction est fondamentale pour comprendre l’émergence de la Chine.

- Ou des secteurs à plus forte valeur ajoutée, néanmoins dépendant de ceux-ci, comme le tourisme.

- UNDP South Soudan, Confronting climate change in South Sudan, 29 juillet 2017.

- A. Hornborg, Towards an ecological theory of unequal exchange : articulating world system theory and ecological economics, Ecological Economics, Volume 25 (1), pp. 127-136.

- D’un côté, certains pays du centre peu peuplés et disposant de nombreuses ressources comme la Norvège, l’Australie ou encore le Canada, exportent plus de matières qu’ils n’en importent. De l’autre, certains pays de la périphérie ou de la semi-périphérie très densément peuplés et disposant de peu de ressources en termes relatifs, comme le Pakistan, l’Inde ou la Chine, sont pour leur part des importateurs nets.

- A. Mayer & W. Haas, Cumulative material flows provide indicators to quantify the ecological debt, Journal of Political Ecology, Volume 23, 2016, pp. 350-363.

- R. Walrenius, Linking ecological debt and ecologically unequal exchange : stocks, flows and unequal sink appropriation, Journal of Political Ecology, Volume 23, 2016, pp. 364-380.

- Calculs personnels basés sur les données fournies en termes de volumes de CO2 émis par les pays de l’OCDE dans H. Ritchie & M. Roser, CO2 and other greenhouse gases emissions, OurWorldInData.org, 2017, ainsi que sur les seuils de durabilité en termes de ppm atmosphériques fournis dans W. Steffen et coauteurs, Planetary Boundaries : Guiding human development on a finite planet, Science 347, 1 259 855. Une règle de calcul simple selon laquelle jusqu’à aujourd’hui une gigatonne de CO2 émise entraîne une hausse de 0,13 ppm atmosphérique permet de lier les deux mesures.

- H. Ritchie & M. Roser, CO2 and other greenhouse gases emissions, OurWorldInData.org, 2017.

- La différence avec l’époque coloniale est qu’aujourd’hui, cette mainmise sur les ressources naturelles ne passe plus par un contrôle des structures de l’État, mais par une détention directe, par les États et les entreprises du Nord, des écosystèmes et de leurs conditions d’usage grâce à l’extension juridique mondiale des droits de propriété capitalistes.

- Ces données sous-estiment très certainement l’ampleur du phénomène, car elles ne prennent pas en compte les contrats d’acquisition de terres pour des surfaces inférieures à 200 hectares.

- Données issues du projet Land Matrix 2016. Citées par T. Pouch en page 26 (cf. supra).

- The Lancet, 2017, cf. supra.

- Voir J.-M. Valantin, Géopolitique d’une planète déréglée, Éditions du Seuil, Collection Anthropocène, Paris, 2017 (chapitre 2 : «Le Janus américain»).

- https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1

- Voir T. Gore, Extreme Carbon Inequality. Why the Paris deal must put the poorest, lowest emitting and most vulnerable people first, Oxfam Media Brefing, 2015.

- Voir M. Swampa et A. Antonelli, Minería transancional, Biblos, Buenos Aires, 2010.

- Par ailleurs, le resserrement des conditions environnementales renchérirait aussi dans certains pays la domination patriarcale des hommes sur les femmes, celles-ci étant souvent les premières à subir les conséquences d’une rareté naturelle plus rude à cause des rôles sociaux qui leur échouent et des privations qui leur sont imposées.

- Chiffres cités par A. Bhaduri dans A study in development by dispossession, Cambridge Journal of Economics, 2017.

- Maintenant hors de toute portée. Voir Tim Jackson dans Prosperity without Growth. Foundations for the Economics of Tomorrow, Routledge, 2017 (Chapitre 5, The Myth of Decoupling).