Le logement est un droit fondamental. Sa soumission aux impératifs de marché tend à réduire fortement son accès aux plus démunis.

Dans le système de production de l’habitat qui existe en ce début de 21e siècle, le logement est à la fois un bien répondant à un besoin vital et faisant l’objet d’un droit inscrit dans la constitution, et une marchandise. Sa production est majoritairement laissée à des sociétés privées auxquelles on laisse aussi le soin d’en fixer les prix, sur base de leur perception du marché du logement. Un marché où se rencontrent une demande et une offre, des « consommateurs » et des producteurs de logements, dont les intérêts sont diamétralement opposés. Un marché qui, contrairement à ce qu’en attend la théorie économique néoclassique, ne crée pas un équilibre, mais une crise perpétuelle. Un marché qui entretient et amplifie les inégalités sociales, et dont le fonctionnement génère des conditions de vie indignes pour une part croissante de ménages. Le cas bruxellois en livre un exemple frappant.

- 1 Le marché et la « crise perpétuelle »

- 2 Un promoteur immobilier, comment ça marche ?

- 3 Plus-values foncières et gentrification

- 4 La politique du logement : de l’huile dans les rouages

- 5 Le financement des promoteurs par nos impôts

- 6 Une politique sociale de logement, c’est une politique de logement social

Le marché et la « crise perpétuelle »

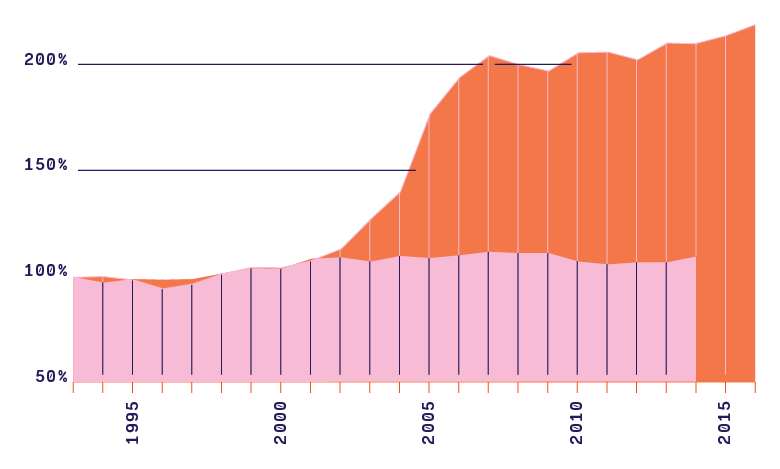

Qu’ils soient « locatifs » ou « acquisitifs » , en régime capitaliste les logements s’échangent sur un marché. Sur le marché immobilier, chaque acteur — individu ou entreprise — a intérêt à tirer de son bien ( bâtiment, terrain, logement ) le revenu maximal, que ce soit à travers un loyer ou un prix de vente. Lorsqu’il y a mise en concurrence de plusieurs acquéreurs ( ou de plusieurs locataires, sur le marché locatif), c’est généralement le candidat le plus offrant, celui dont la solvabilité est la plus élevée, qui « emporte » l’échange, et le droit d’occuper le logement convoité. Il en résulte que, sur un marché tendu, les prix pratiqués sont adaptés au pouvoir d’achat des acquéreurs potentiels ayant la solvabilité la plus élevée, et sont donc trop élevés pour les ménages dont le pouvoir d’achat est moindre. À Bruxelles, le prix des logements a, d’après les statistiques, doublé entre 2000 et 2010 et continue d’augmenter depuis. Cette augmentation des prix n’est pas liée à une augmentation générale des revenus de la population — tant s’en faut ( voir le graphique), mais plutôt à la présence croissante sur le marché d’une fraction de population très solvable qui concurrence les autres ménages pour l’achat et la prise en location des logements.

La Région bruxelloise compte un demi-million de logements, dont environ la moitié sont habités par leur propriétaire et l’autre moitié par des locataires. Seuls 7 % du stock de logements échappent complètement à ce fonctionnement concurrentiel : c’est le logement social. Le secteur du logement est donc, en Belgique, régi par les principes de l’économie de marché. Cela suppose — même si ce n’est jamais dit et que l’existence de tout un arsenal de politiques du logement peut faire penser le contraire — que c’est au fonctionnement de ce marché concurrentiel qu’on laisse le soin d’attribuer les logements aux familles.

À Bruxelles le prix des logements a doublé entre 2000 et 2010, et continue d’augmenter depuis.

La crise du logement n’est pas liée à une pénurie de logements. Il s’agit plutôt d’une « crise du logement abordable » , qui se traduit par une situation où, pour de nombreux ménages, se loger implique de faire un choix entre se maintenir dans un logement qui ne convient pas ( mal localisé, inadapté, inconfortable ou insalubre), ou consacrer une part trop élevée de ses revenus aux frais de logement, quitte à s’endetter ou à renoncer à d’autres dépenses. À Bruxelles, une part très importante des revenus des ménages est consacrée aux frais de logement, souvent au détriment d’autres postes budgétaires vitaux comme les soins de santé1 ; l’endettement des ménages lié aux dépenses courantes ( logement compris ) est en augmentation2.

Par ailleurs un logement sur trois était, déjà en 2001, considéré comme inadéquat par ses occupants3. À la même époque, déjà quatre enfants sur dix vivaient dans un logement sur-occupé4. On n’ose imaginer ce qu’il doit en être aujourd’hui, après quinze années d’augmentation des prix…

Plusieurs éléments indiquent qu’il y a de plus en plus, à Bruxelles, une demande très solvable de logements. Il y a une présence croissante d’étrangers de l’Union européenne, notamment de France, dont une partie sont des ménages à haut pouvoir d’achat. Cela expliquerait en partie la hausse de prix des logements existants et stimulerait la production de logements chers. Les chercheurs notent ainsi qu’il y a, depuis la fin des années 90, une augmentation à la fois de la « production de projets privés de logements destinés à une clientèle aisée ( des cadres d’entreprises expatriés, par exemple) » et une « demande solvable de jeunes ménages des classes moyennes désireux de se fixer en ville »5. Le marché n’étant pas régulé, le prix des logements se fixe au niveau qui correspond à l’usage le plus profitable, et sur le marché du logement, les Bruxellois à faibles revenus sont mis en compétition avec ces ménages au pouvoir d’achat plus élevé.

Le déficit de logements abordables est structurel, inscrit dans notre économie de marché. Et le fonctionnement de ce marché est en soi inégalitaire : les ménages ne sont pas logés selon leurs besoins mais selon leur pouvoir d’achat. De plus, lorsque les prix augmentent, les inégalités augmentent entre les locataires et les propriétaires bailleurs, déjà surreprésentés dans les catégories sociales les plus favorisées6 ; pour les ménages à bas revenu, la possibilité de devenir propriétaire s’éloigne aussi de plus en plus.

Évolution comparée du prix des logements et du revenu dans la Région de Bruxelles-Capitale ( 1993–2014, en € constant )

Prix moyen des logements (couleur orange)

Revenu moyen des Bruxellois(couleur rose)

À la question « que faire contre la crise du logement ? » , la réponse du gouvernement bruxellois, ces dernières années, a été avant tout « produire plus de logements ». Le boom démographique a permis à toute une série d’acteurs d’envisager la crise du logement surtout sous l’angle de la pénurie et donc à chercher les solutions du côté de la production. Mais ces logements supplémentaires, qui est censé les produire ? L’option « produire plus » a bien sûr reçu un accueil très favorable du secteur privé. Les sociétés privées sont en effet les premières concernées puisqu’elles produisent, ces dernières années, environ les trois quarts des nouveaux logements7.

Un promoteur immobilier, comment ça marche ?

En régime capitaliste, la production des logements résulte majoritairement de l’activité des firmes de construction ( les « entrepreneurs » ), mais ceux-ci ne sont pas propriétaires du capital investi dans ce processus de production. Cette fonction est celle du « promoteur immobilier ». Les promoteurs sont les agents essentiels : ils initient les opérations immobilières, préfinancent, rassemblent les capitaux qui vont s’y investir, coordonnent la production, fixent les prix des logements produits ; les plus influents d’entre eux se mêlent aussi de politique de l’habitat et d’urbanisme. Les sociétés qui remplissent ce rôle n’exercent pas toutes officiellement ni principalement une activité de promotion immobilière. À Bruxelles, la majorité des logements sont produits par des sociétés qui sont également actives dans d’autres secteurs économiques, ou qui l’ont été. Ainsi se matérialise la circulation des capitaux entre différentes sphères de la production, les capitalistes réalisant un arbitrage en fonction des taux de profit respectifs réalisables dans ces différents secteurs. La promotion immobilière attire beaucoup d’entreprises venues d’ailleurs, surtout en période de hausse des prix immobiliers. Les promoteurs immobiliers bruxellois sont issus de toute sorte de secteurs d’activité ( dragage, construction, banque et assurance, consultance financière…) ; ils sont nombreux aussi à utiliser ( et rétribuer ) du capital étranger — principalement français et néerlandais8.

Le promoteur, très généralement constitué en société, trouve le terrain, rassemble les capitaux, fait construire les logements par un entrepreneur puis les commercialise. Au préalable, il réalise un calcul « à rebours » afin d’en évaluer la faisabilité. Le premier élément de ce calcul est le prix auquel le promoteur peut espérer vendre les logements. De ce prix qui détermine les recettes de l’opération, il déduit les coûts de construction, une série de frais annexes ( honoraires de l’architecte, frais de raccordement, etc.), ainsi que la marge bénéficiaire minimum qu’il souhaite réaliser, c’est-à-dire celle qui assure à son capital le taux de profit minimal admissible. Le résultat de cette soustraction donne la somme maximale qu’il pourra allouer à l’achat du terrain. Le vendeur du terrain vendra au plus offrant, c’est-à-dire au promoteur qui anticipe le chiffre d’affaires le plus élevé. Cette mise en concurrence et la recherche des marges les plus élevées ont comme conséquence une pression constante à la hausse des prix et de la densité ( nombre de m² de logements par m² de terrain). Cela explique aussi que les promoteurs soient généralement demandeurs de pouvoir produire des logements plus petits et des tours plus hautes que ce que la réglementation prévoit.

Ce mode de calcul « à l’envers » traduit le fait que la valeur d’un terrain est généralement déterminée par l’utilisation la plus lucrative qui peut en être faite. Cet usage est déterminé par la division sociale de l’espace, c’est-à-dire la répartition spatiale des différentes classes sociales dans la ville : dans un quartier cher, habité par une population très solvable, le prix des terrains est élevé parce que les logements peuvent être vendus plus cher. Les possibilités sont aussi limitées par les réglementations : les règles urbanistiques ( en particulier la hauteur des bâtiments), et les plans d’affectation du sol qui dessinent une division de l’espace, fonctionnelle cette fois ( ici les bureaux, là les logements). Il y a des fonctions plus valorisables que d’autres : un terrain qui peut être affecté à du bureau se vendra en général plus cher qu’un terrain réservé à d’autres fonctions. Une autorisation de construire plus d’étages, un changement d’affectation, se traduiront par des hausses de prix, une plus-value foncière que le propriétaire pourra récupérer. Ainsi, à Bruxelles, le dernier PRAS, plan régional d’affectation du sol, a fait le bonheur de quelques spéculateurs en transformant en zones de logement des espaces jusque-là réservés à des usages industriels. Ce prix des terrains fixé au niveau de l’activité potentielle la plus lucrative empêche d’en faire un usage « inférieur » dans la hiérarchie : s’il est possible de créer du logement de luxe dans un quartier, le prix du sol s’adaptera à cet usage potentiel et rendra l’usage en logement moyen ou populaire financièrement impossible.

Ainsi, le promoteur immobilier est l’agent qui, par son activité économique, est sans cesse amené à actualiser la division sociale de l’espace urbain. Cette relation est à double sens : l’espace urbain, structuré et fragmenté socialement par son histoire, s’impose aux promoteurs et les contraint, à travers la géographie des prix immobiliers. Même si les promoteurs sont des agents essentiels de la reproduction de la division sociale de l’espace, ils le sont à travers des processus dont ils sont loin de maîtriser tous les éléments.

La crise du logement n’est pas liée à une pénurie de logements, il s’agit d’une “ crise du logement abordable ” qui est inscrit dans notre économie de marché.

Il découle de tout cela qu’un promoteur, même s’il souhaitait produire des logements bon marché en réduisant sa marge bénéficiaire au « minimum vital » , se trouverait dans l’incapacité de produire sous un certain niveau de prix, vu les coûts de construction ( déjà compressés au maximum par la mise en concurrence des entrepreneurs ) et les prix des terrains, fixés sur la base d’utilisations plus lucratives. Beaucoup de promoteurs et d’observateurs s’accordent à dire qu’il est difficile, dans les conditions actuelles à Bruxelles, de produire des logements sous la barre des 2 700 euros par mètre carré, alors qu’il faudrait, pour que les logements soient accessibles au ménage bruxellois moyen, produire à 1 500 euros par mètre carré maximum. On mesure l’ampleur du problème de l’accessibilité des logements qui, loin d’être une crise passagère, est inscrit au cœur de notre système de production des logements. On mesure également l’ampleur de la « crise » encore à venir lorsqu’on sait que le gouvernement bruxellois s’en remet avant tout à cette production privée pour répondre aux besoins en logement des Bruxellois.

Alors qu’ils produisent déjà la majorité des logements, le gouvernement régional bruxellois se repose explicitement sur ces acteurs privés pour résoudre à l’avenir le « problème du logement ». La production de logements publics est dérisoire par rapport aux besoins, et le gouvernement affiche en la matière des ambitions de plus en plus réduites9. De fait, la stratégie du gouvernement régional mis en place en 2014 est de s’appuyer avant tout sur la production privée. La question posée par la puissance publique aujourd’hui n’est plus « comment produire des logements ? » , mais « comment stimuler la production de logements par les sociétés privées ? » Sur les 42 000 logements supplémentaires que le nouveau Plan régional de développement durable juge nécessaire de produire, il est prévu que 80 % soient produits par le secteur privé. Pour le développement des nouveaux quartiers sur les grandes réserves foncières publiques, le gouvernement a annoncé vouloir s’appuyer sur des partenariats avec des sociétés privées10. La Région bruxelloise est très présente dans les salons immobiliers : le MIPIM à Cannes et le Realty à Bruxelles, organisé par l’UPSI ( le lobby des promoteurs immobiliers). Cette présence est l’occasion de présenter ( et parfois de vendre ) à des investisseurs des projets particuliers et d’associer, de façon plus générale, l’image d’une ville ou d’une partie de ville à celle d’une zone ( rentable ) d’investissement immobilier.

Plus-values foncières et gentrification

Ce système doublement concurrentiel — concurrence des promoteurs pour les terrains, concurrence des habitants pour les logements — génère, en soi, mal-logement, discrimination et pauvreté. Mais ce n’est pas tout, car, si les divisions sociales de la ville sont reproduites ( entre autres ) par l’activité des promoteurs immobiliers, elles peuvent aussi être transformées par eux. Un promoteur peut en fait, à travers une opération immobilière, soit se conformer à la division sociale existante de l’espace, soit tenter de la transformer plus ou moins radicalement. S’il prévoit de produire, sur un terrain, des logements dans la même gamme de prix que ceux du quartier environnant, il ne fait que conforter la position du quartier. Si par contre il vise un prix de vente plus élevé, parce qu’il table sur la venue d’une population plus solvable que la population en place, il contribue à la transformation de cette division sociale. Les coûts de production restant pratiquement inchangés, il acceptera de payer, pour le terrain, un prix supérieur.

S’il est possible de créer du logement de luxe dans un quartier, le prix du sol s’adaptera à cet usage potentiel et rendra l’usage en logement moyen ou populaire financièrement impossible

La différence entre le prix d’achat d’un terrain conforme à la division sociale existante et le prix correspondant à un usage « supérieur » dans la hiérarchie des rentabilités est appelée plus-value foncière11. Une des sources de plus-value foncière est le changement de standing d’un quartier. C’est typiquement le cas lorsque des quartiers populaires sont « conquis » par des classes moyennes ou supérieures, avec en parallèle une augmentation de prix des logements. Cela signifie que la gentrification se fait à coups de plus-values foncières et par le truchement du couple vendeur de terrain-promoteur immobilier. Cette plus-value peut être tout entière récupérée par le propriétaire s’il est bien informé et s’il parvient à faire jouer la concurrence entre acheteurs. Elle peut être entièrement récupérée par le promoteur ou encore partagée entre les deux.

La réalisation d’une plus-value foncière n’est pas un impératif pour qu’une opération immobilière soit profitable. Les logements peuvent se vendre à un prix qui permet, en soi, un profit suffisant, et l’opération être rentable sans qu’aucune plus-value foncière ne soit réalisée ( c’est-à-dire que le prélèvement d’une partie de la plus-value réalisée par les travailleurs du bâtiment suffit à générer un taux de profit acceptable). Mais, si une plus-value foncière, même minime, est possible, la rationalité économique impose au promoteur de la réaliser. L’éventuelle plus-value foncière s’ajoute alors au profit promotionnel « normal ». Selon les cas, plus-value foncière et profit promotionnel « normal » se combinent dans des proportions diverses pour former le profit total du promoteur. Dans une zone où les logements se vendent à un prix ne permettant pas, en soi, un profit suffisant, la plus-value foncière doit, en compensation, être importante. Les capitaux n’affluent donc dans les quartiers dévalorisés que lorsque les plus-values foncières réalisables y atteignent un certain niveau.

Le promoteur qui, dans son calcul, envisage l’utilisation la plus lucrative du terrain proposera le prix le plus élevé au vendeur du terrain. Si le vendeur est en mesure de faire jouer la concurrence, c’est en principe à ce prix qu’il le vendra. Pour le promoteur qui achète à ce prix, cela exclut dès lors la possibilité d’une utilisation moins lucrative : ayant acheté le terrain à ce prix, il est contraint de produire le plus cher possible, le plus dense possible. Ce point est fondamental car c’est ce qui explique que toute évolution possible ( économiquement, techniquement et légalement ) d’une portion de sol urbain vers une utilisation plus rentable aura effectivement lieu. Corollaire : la seule façon de lutter contre la gentrification, c’est de sortir les logements du libre marché.

La politique du logement : de l’huile dans les rouages

Pour les pouvoirs publics, le secteur de la production de logements présente d’importants enjeux économiques, mais aussi politiques. Le lien, souvent rappelé, entre les politiques de promotion de la propriété et l’adhésion de la population à l’économie de marché est une autre dimension qui montre l’enjeu politique du secteur. Les déclarations politiciennes concernant le logement sont souvent teintées d’idéologie. Pour prendre un exemple bruxellois parmi d’autres, Guy Vanhengel, ministre des Finances à l’époque, déclarait en 200612 que « le fait que le gouvernement fasse l’impossible pour inciter les Bruxellois à devenir propriétaires de leur logement doit être une volonté partagée par tous. C’est une forme de ce que je pourrais appeler “ l’incitation au capitalisme populaire ”, auquel nous incitons les Bruxellois… »

Ainsi, la politique belge de l’habitat est, depuis ses débuts, axée sur le soutien à la demande de logements ( acquisitifs ) plutôt que sur l’offre. Les premières mesures prises par le gouvernement, à la fin du 19e siècle, avaient déjà pour but de favoriser l’accès à la propriété pour les travailleurs. Cette option s’opposait à la conception de certains socialistes qui défendaient plutôt la production massive de logements sociaux et d’autres formes de propriété collective, qui étaient accusés de vouloir « concentrer dans les villes et dans des logements-casernes la population ouvrière pour raffermir sa conscience de classe »13. La propriété privée de masse, promue par les sociaux-chrétiens était « garante, selon [ le gouvernement ], d’une certaine stabilité sociale qui préserve la compétitivité des entreprises »14 et devait diffuser parmi les travailleurs les bienfaits d’une vie tournée vers de « saines préoccupations familiales ». La promotion de la propriété privée est restée l’option forte de la politique de l’habitat, répandant en même temps une conception individualiste de la question de la satisfaction des besoins de logement. Il ne faut pas chercher plus loin l’origine de la fameuse « brique dans le ventre » des Belges.

L’acquisition du logement familial continua d’être promue par les pouvoirs publics, durant tout le 20e siècle, auprès des classes moyennes en expansion et d’une partie de la classe ouvrière ; il y eut, progressivement, un alignement de la position de tous les grands partis sur la politique défendue au départ par les sociaux-chrétiens et les libéraux. La demande de logements bon marché, elle, resta non satisfaite même lors des booms de construction15 et en dépit de la construction de logements sociaux par l’État, qui absorba une partie de cette demande.

Aujourd’hui, les aides publiques destinées à faciliter l’accès à la propriété sont diverses. La plus connue, le « bonus logement » , est le dispositif grâce auquel, jusqu’en 2015, les personnes qui empruntaient pour acheter un logement pouvaient bénéficier de déductions fiscales, ce qui représentait pour l’État un énorme manque à gagner. À cela s’ajoutent des dépenses destinées, elles aussi, à encourager la propriété du logement par les ménages : réductions sur les taxes dues lors de l’achat, prêts hypothécaires à taux réduit, subsides aux promoteurs immobiliers pour la production de logements, primes diverses destinées aux propriétaires. Même sans compter les dépenses toujours associées au « bonus logement » , en additionnant dépenses budgétaires et fiscales, les sommes consacrées par les pouvoirs publics au soutien à la propriété représentent pour Bruxelles quelque 150 millions d’euros par an16. Le logement social et l’accès au logement pour les ménages à bas revenus, pourtant les principales victimes de la hausse des prix, bénéficient d’un budget inférieur17. Rappelons que le niveau actuel de production de logements sociaux est dérisoire par rapport aux besoins : 44 000 ménages figurent sur la liste d’attente de la société régionale de logement social.

Au-delà du manque de moyens alloués au logement social, cette orientation de la politique de l’habitat vers le soutien à la propriété pose de nombreux problèmes. D’abord parce qu’elle profite davantage aux classes moyennes et supérieures, à la fois à cause des critères d’attribution des aides, qui prennent principalement la forme de déductions fiscales18, et du fait qu’elle est inaccessible aux ménages qui, même aidés, n’ont pas la possibilité d’accéder à la propriété.

Cette politique a aussi un certain nombre d’effets pervers, notamment un encouragement de la hausse des prix immobiliers, hausse qui, en plus de son effet contre-productif sur l’aide elle-même, a en soi des conséquences socialement inégalitaires. Plus fondamentalement, lorsque l’aide publique intervient sur le marché acquisitif, cela signifie qu’à plus ou moins court terme, les aides sont appropriées par des acheteurs/revendeurs individuels sous forme de plus-values immobilières, sans effet durable sur l’accessibilité des logements.

Il est clair qu’une politique axée sur le soutien à l’accession, et donc sur la solvabilisation de la demande, se fait à l’avantage des producteurs de logements puisqu’elle permet d’entretenir à la fois un haut niveau d’activité et des prix plus élevés. Le maintien de cette orientation est d’ailleurs défendu par les associations professionnelles représentant les producteurs.

Le financement des promoteurs par nos impôts

Résumons. La production de logements est majoritairement le fait de sociétés privées qui doivent, à travers cette production, maximiser leur taux de profit. La gestion de l’aménagement du territoire par les pouvoirs publics consacre, dans les faits, le principe selon lequel la recherche de profit par les producteurs du cadre bâti doit créer une ville socialement et économiquement efficace. En ce qui concerne la production de logements en particulier, la production publique n’a pas l’ambition de satisfaire une partie importante de la demande de logements. Là aussi, les pouvoirs publics font le pari que les producteurs privés, dans leur recherche de profit, répondront à cette demande.

Dans ce cadre, la politique régionale de l’habitat apparaît comme l’ensemble des efforts consentis par les pouvoirs publics pour que cette production ait effectivement lieu, c’est-à-dire pour qu’elle soit suffisamment rentable. Ce « soutien à la rentabilité » se matérialise de différentes façons. Premièrement, par le financement public des infrastructures et équipements collectifs accompagnant nécessairement les grands projets de logement. L’État assure aussi la mise en présence d’une demande suffisamment solvable, soit en solvabilisant les ménages déjà présents ( prêts hypothécaires du Fonds du Logement, déductions fiscales, primes), soit en attirant des ménages plus solvables dans les quartiers où ils ne sont pas majoritaires ( marketing, politique de rénovation des quartiers).

La politique belge de l’habitat a créé un puissant attachement à l’idée de propriété individuelle, auquel se heurte tout projet de sortie ou de régulation du marché

Comme évoqué plus haut, ce soutien à la rentabilité prend aussi la forme de subsides aux sociétés. Car, si une des solutions à la crise est de produire plus de logements, et que cette production est laissée entièrement ( ou presque ) à un secteur qui ne peut pas produire bon marché, nous voilà dans une impasse : à Bruxelles, la Région se voit « contrainte » , pour qu’une partie quand même de cette production soit accessible aux Bruxellois, de subsidier très largement ce secteur. C’est le système des partenariats public-privé ( PPP) : les pouvoirs publics subsidient des promoteurs immobiliers, ce qui leur garantit les marges bénéficiaires suffisantes, en échange de quoi ceux-ci acceptent de vendre les logements à un prix plafonné. Ce système, déjà bien rodé pour les logements destinés à la classe moyenne, le gouvernement souhaite désormais l’appliquer aux logements destinés à des revenus plus bas. On le comprend lorsqu’on se penche sur le fonctionnement des promoteurs immobiliers, ces PPP reviennent en réalité à financer aux frais des contribuables — locataires comme propriétaires — les plus-values des revendeurs de terrains et les marges des promoteurs.

La compétition pour les logements génère des inégalités sociales. L’existence même de la rente foncière et d’une production capitaliste de logements engendre une ponction continuelle, établie le plus haut possible, sur les revenus des ménages. Cette ponction pèse aussi sur le budget de l’État, car ce dernier est un fournisseur direct et indirect de revenus du travail, de revenus de remplacement et d’aides « aux plus démunis ». Par ces biais, la collectivité finance en partie l’écart croissant entre ce que les ménages sont capables de payer pour se loger et ce que les systèmes combinés de la promotion et de la propriété immobilière exigent d’eux.

Comment ce système, qui fonctionne au désavantage de la majorité, peut-il perdurer ? La mobilisation collective autour de la question du logement est faible, alors qu’il s’agit du premier poste de consommation des ménages. C’est que — politique de la « brique dans le ventre » oblige — les questions de logement sont plus ressenties de manière individuelle, dans des ambitions d’ascension sociale à travers le « parcours logement » , que comme des problèmes collectifs. Cette individualisation de la question est plus forte que dans le monde du travail où la dimension de classe des conflits est ( un peu ) plus évidente. La politique belge de l’habitat a aussi créé un puissant attachement à l’idée de propriété individuelle, auquel se heurte tout projet de sortie du marché ou de sa régulation.

La politique actuelle du logement à Bruxelles semble chercher désespérément à contourner cette incontournable réalité : le secteur privé fournit des logements inaccessibles à la majorité des Bruxellois. Tant que le gouvernement s’interdira une plus grande maîtrise du sol et une production massive de logements publics, cette politique aura tout d’un bricolage inefficace, coûteux ( pour les habitants), et de moins en moins crédible.

L’existence d’un parc important de logements publics est le seul véritable rempart contre les discriminations au logement.

Le dernier bricolage en date est la « grille des loyers » , qui sert à informer propriétaires et locataires du loyer « idéal » de chaque logement, avec l’objectif d’encourager les propriétaires à adopter ce prix. Au-delà du fait qu’il est illusoire d’octroyer à chaque logement une valeur objective, et même à supposer que cette grille devienne un jour contraignante, l’établissement de cette grille a un effet pervers potentiel très inquiétant. Si les loyers ne sont pas bloqués, l’existence de la grille poussera tous les propriétaires pratiquant encore des prix relativement bas à s’aligner, en toute légitimité, sur les loyers fixés par la grille. Le risque de nourrir encore la hausse des loyers est réel. Avec ce type de mesures, le diable est dans les détails ( techniques ) — c’est bien en cela que l’on peut parler de bricolage.

L’existence d’un parc important de logements publics est le seul véritable rempart contre les discriminations au logement dont souffrent, sur le marché, les populations d’origine immigrées, les chômeurs, les familles nombreuses, les familles monoparentales. Car, lorsque le marché tendu permet aux propriétaires de choisir à qui attribuer leurs logements, aucune loi, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut les empêcher de pratiquer la discrimination — la loi ne les contraint qu’à le faire discrètement.

L’existence d’un parc important de logements publics est le seul véritable rempart contre les discriminations au logement dont souffrent, sur le marché, les populations d’origine immigrées, les chômeurs, les familles nombreuses, les familles monoparentales. Car, lorsque le marché tendu permet aux propriétaires de choisir à qui attribuer leurs logements, aucune loi, aussi bien intentionnée soit-elle, ne peut les empêcher de pratiquer la discrimination — la loi ne les contraint qu’à le faire discrètement.

![« Si j’ai le contrôle de la planche à billets, alors je me fiche complètement de celui qui fait les lois ». Ces paroles sont attribuées – probablement à tort – au banquier allemand du 18e siècle Nathan Mayer Rothschild. Que ces paroles aient, ou non, été prononcées par un banquier qui a réellement existé importe peu, ce qui est sûr c’est que cette phrase illustre à merveille le secteur bancaire actuel. Elle caractérise également le fonctionnement antidémocratique de la Banque centrale européenne ( BCE). Une banque proclamée indépendante par beaucoup, y compris par elle-même. Une banque qui officiellement élabore la politique monétaire, mais ne s’occupe pas de politique ( budgétaire). Cette façon de présenter les choses a toujours posé problème, mais depuis 2010 c’est devenu une véritable farce. En effet, depuis la crise de l’euro, la BCE impose de plus en plus et de manière toujours plus radicale et antidémocratique sa volonté aux gouvernements. Sa technique consiste à arrêter de faire tourner la planche à billets des états qui hésitent à assouplir les règles sur le licenciement ou à diminuer les allocations. La politique monétaire est devenue synonyme de chantage, tandis que la planche à billets, ou « l’injection de liquidités » comme on dit, est devenue une véritable arme de chantage. Sans liquidités propres ( ou monnaie propre), les états n’ont d’autre choix que d’obéir à la BCE1. Or les défis lancés par la BCE conduisent à la faillite du système bancaire et par conséquent à la faillite de l’état, ce qui revient à un suicide économico-financier. Et même si les parlements et gouvernements nationaux continuent de faire les lois, cela a de moins en moins d’impact puisque c’est la BCE qui contrôle la planche à billets. Et comme le dit le sociologue allemand Wolfgang Streeck, la BCE n’étant soumise à aucun contrôle démocratique, « elle est devenue le gouvernement de facto de la plus grande économie au monde, un gouvernement complètement hermétique à une démocratie pluraliste » 2. Comment la position dominante de la BCE fonctionne-t-elle concrètement ? Comment la BCE exerce-t-elle son monopole sur l’émission de liquidités ? Ce qui s’est produit le 28 juin 2015 est probablement l’exemple le plus éloquent. Ce jour-là, la BCE a privé la Grèce des liquidités dont elle avait besoin pour empêcher l’effondrement de ses banques. La veille, le Premier ministre de gauche, Alexis Tsipras, avait annoncé la tenue d’un référendum le 5 juillet suivant sur les conditions imposées à la Grèce par la troïka ( FMI, Commission européenne et BCE). Les jours précédant le référendum, les retraits aux distributeurs automatiques de billets avaient été limités à soixante euros maximum, confrontant la population à la douloureuse réalité d’une éventuelle renonciation à la souveraineté monétaire. Le 16 juillet, la BCE a finalement octroyé à la Grèce les liquidités qu’elle lui avait refusées les jours précédant le référendum. La population grecque avait en effet massivement voté contre les dictats de la troïka, mais Tsipras n’avait pas tenu compte de ce résultat le 8 juillet. Le gouvernement Syriza a néanmoins le mérite d’avoir révélé au monde les agissements de la BCE lorsque les gouvernements ne marchent pas au pas. Auparavant, cela ne se savait pas vraiment. En novembre 2010, par exemple, le président de la BCE de l’époque, Jean-Claude Trichet, avait adressé au ministre des Finances irlandais un courrier dans lequel il menaçait ouvertement le gouvernement irlandais de stopper la planche à billets s’il refusait de sauver ses banques au détriment du contribuable. Le Premier ministre italien, Silvio Berlusconi, et le Premier ministre espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, avaient eux aussi reçu une lettre de chantage de la BCE. Ce n’est que plus tard que l’existence de ces lettres a été divulguée. Comme les gouvernements irlandais, espagnol et italien avaient accepté « délibérément » et en silence, il a fallu attendre 2015 pour qu’on réalise l’ampleur du pouvoir de la BCE. Dans cet article, je m’intéresse à la position de pouvoir institutionnel de la BCE au cours de l’été 2015 en Grèce et à l’automne 2010 en Irlande. Ces deux périodes ont en commun le fait que la politique imposée par la BCE favorise ceux que Streeck appelle « les gens de marché » ( les banques, les investisseurs et les créanciers ) au détriment des citoyens, des travailleurs et des pensionnés3. Le second point commun c’est que la BCE n’a finalement recours qu’aux moyens dont elle dispose. La BCE tire son pouvoir de sa position institutionnelle, qui pour cette raison est extrêmement difficile à renverser. Réformer la zone euro dans une optique de gauche est impossible si on ne commence pas par la BCE. Le troisième élément commun c’est que la politique n’a pas été mise en place à l’initiative des parlements. Et dans les cas où l’approbation du parlement était nécessaire, pressions et contraintes ont été exercées. Bref, le pouvoir de la BCE n’est pas soumis au contrôle des parlements et est, pour cette raison, antidémocratique. La BCE elle-même est antidémocratique en ce sens qu’elle ne respecte ni le parlement ni le gouvernement, y compris en dehors de la sphère monétaire. Ce qui précède concerne également les pays qui, comme les Pays-Bas et la Belgique, n’ont pas encore subi d’ingérence directe de la BCE. Cependant, tout gouvernement, belge ou hollandais, aspirant à une politique sociale trouvera inévitablement la BCE sur son chemin. La position dominante de la Banque centrale européenne De l’indépendance de la BCE La BCE4 jouit d’un statut à part au sein de l’Union économique et monétaire européenne ( UEM). L’indépendance politique de la BCE est entérinée à l’article 130 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ( TFUE)5. Cet article stipule que la BCE ne peut accepter les instructions d’un gouvernement ni « de tout autre organisme » , ce qui implique les parlements nationaux également. Le terme « tout autre organisme » constitue le cœur même de cette « indépendance » antidémocratique de la BCE. L’article 130 interdit également aux gouvernements d’exercer une quelconque influence sur la BCE : « Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions ». Le terme « organismes de l’Union » est une fois de plus un terme ouvert et donc global. L’indépendance politique de la BCE est délimitée. La BCE n’est indépendante que dans « l’exercice des compétences et dans l’accomplissement des tâches et devoirs » qui lui sont imposés par le Traité. Cette indépendance est justifiée d’un point de vue fonctionnel et est, selon le site web de la BCE, au service de la stabilité des prix, le principal objectif de la politique monétaire selon le TFUE. La stabilité des prix couvre cependant plusieurs niveaux, et la BCE peut donc décider librement quels sont les prix qui doivent rester stables et dans quelle mesure et de quelle manière ils doivent le rester. La stabilité des prix, à quel prix ? L’article 127 du TFUE stipule que : « L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « SEBC » , est de maintenir la stabilité des prix ». La stabilité des prix elle-même n’est cependant pas définie. Son interprétation est donc ( implicitement ) laissée à la BCE, pour qui la stabilité des prix consiste à « maintenir l’inflation à moyen terme en dessous, mais proche des 2 % ». Plus important encore que ce seuil totalement arbitraire de 2 %, c’est que la BCE s’intéresse exclusivement aux prix des biens ( de consommation ) et services. La BCE ne cherche donc pas à freiner la hausse des prix des avoirs ( immeubles ou actions, par exemple). Ce qui serait parfaitement défendable si l’on considère que la hausse des prix des actions ou habitations, par exemple, peut avoir des conséquences catastrophiques si ces achats sont financés par la dette. Ne pas empêcher l’apparition de bulles sur les marchés du logement et les marchés boursiers c’est tout simplement avantager les nantis et les spéculateurs. Influencer l’inflation, mais comment ? La BCE ne peut directement déterminer l’inflation ( la hausse des prix des biens et services). La BCE cherche avant tout à influencer l’inflation en manipulant le taux d’intérêt, notamment via ce qu’on appelle les open market operations. Il s’agit principalement de programmes de prêt, dont le Main Refinancing Operation ( MRO ) est le plus important. La BCE peut également racheter des actifs, aux banques notamment. Toutes ces opérations monétaires se font par l’intermédiaire de banques privées. Les MRO sont des prêts de quelques mois accordés aux banques par la BCE. C’est la BCE qui fixe le taux d’intérêt, les exigences en matière de garanties ( sur lesquelles nous reviendrons plus loin), la durée du prêt ainsi que le volume. Les banques quant à elles sont libres d’y souscrire ou non. Après 2008, la BCE est passée au full allotment : la banque pouvait souscrire autant d’emprunts qu’elle le souhaitait pour autant que les conditions ( élargies ) en matière de sûreté étaient respectées6. Le taux fixé par la BCE dans les MRO est appelé le taux repo, dans les médias mieux connu sous le nom de « taux BCE ». Le taux repo est progressivement passé de plus de 4 % en 2008 à pratiquement 0 % en 2015. Les banques empruntent donc sans intérêt à la BCE. En théorie, le taux repo fixe un plancher sous le taux d’intérêt à court terme. Autrement dit, les banques peuvent à leur tour prêter les fonds empruntés à la BCE, avec une majoration. Le taux d’intérêt à court terme et les faibles taux d’intérêt de marché qui y sont liés influencent à la fois le niveau de consommation et le niveau d’investissements. Les faibles taux d’intérêt ont un effet dissuasif sur l’épargne et, au contraire, stimulent les dépenses et les investissements ( financés par la dette). Ce qui a pour effet d’accroître la demande, qui à son tour – tant que la capacité de production maximale n’est pas atteinte – accroît surtout la production et l’emploi. Une fois que la capacité de production maximale est ( pratiquement ) atteinte, un accroissement de la demande entraînera l’inflation. Le taux repo influence donc les taux de marché qui, à leur tour, influencent l’inflation. Depuis 2010, on recourt de plus en plus souvent aux achats d’actifs. Cela se fait dans le cadre des open market operations, comme le Securities Markets Programme ( depuis 2010), les Outright Monetary Transactions ( 2012 ) et l’assouplissement quantitatif ( 2015). Dans tous ces programmes, la BCE rachète les titres financiers, de banques notamment, au « prix du marché » ( l’acheteur étant la BCE, il n’a y cependant plus de marché au sens où les économistes l’entendent habituellement). Avec l’assouplissement quantitatif, lancé en 2015, la créance est émise par les états membres de l’UEM ( à l’exception de la Grèce ) et achetée par les entreprises. L’assouplissement quantitatif est justifié par le fait que l’achat d’obligations avec hausse des prix exerce une pression sur le taux d’intérêt à long terme. Si la BCE a commencé à influencer le taux d’intérêt à long terme c’est parce que le taux ( repo ) à court terme était pratiquement égal à zéro et ne pouvait donc plus être diminué ( zero bound). Tous ces programmes, aussi bien les programmes de prêts que les programmes d’achats, sont avantageux pour les banques. Elles empruntent à de faibles taux ( pour ensuite prêter à des taux plus élevés, notamment aux états membres qui se portent garants pour ces mêmes banques ) ou procèdent à la vente d’actifs. Ce bénéfice des banques est le véritable motif de l’assouplissement quantitatif. En effet, un assouplissement quantitatif en guise de mesure anticrise aurait aussi bien pu se faire en investissant directement dans l’économie réelle, par exemple. Les relations entre la BCE et les états membres de l’UEM sont fixées par deux articles du traité. L’article 130 que l’on a déjà cité plus haut. Et un autre article qui interdit à la BCE de prêter aux états7. Autrement dit, la BCE doit prêter aux banques privées, mais ne peut pas prêter aux états. Ces deux articles confèrent à la BCE une position dominante dans un rapport de forces compliqué, et en fin de compte inéquitable. La BCE contrôle la planche à billets. La BCE ne peut pas aider les états financièrement. Les états ne peuvent pas influencer la BCE. La BCE ne peut se préoccuper des états. Peu importe ce qu’il en coûte ? Depuis 2010, l’euro, les états membres de l’UEM ( et en particulier, Chypres, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Irlande et l’Italie ) et l’UEM elle-même connaissent une crise permanente. Dans ce contexte de crise permanente, qui dure depuis huit ans déjà, la BCE s’est proclamée gardienne de l’euro. La déclaration du président de la BCE, Mario Draghi, en 2012 est un moment clé puisqu’il promettait de sauver l’euro “ whatever it takes ”. Ce qui signifie clairement que la BCE agit à sa guise. Si la BCE a « sauvé » l’euro à l’époque, elle a aussi favorisé les banques et mis les états sous pression. Dans ce contexte exceptionnel, la BCE utilise toujours plus souvent et toujours plus ouvertement son monopole d’émission monétaire pour imposer sa politique. En situation d’illiquidité, est souverain celui qui contrôle la planche à billets. En temps de crise, la BCE peut pousser les banques et ( par la même occasion ) les états à la faillite. Un refus de liquidités suffit à mettre en faillite un secteur bancaire national8. Puisqu’en principe les états se portent garants de leurs banques too-big-to-fail, il suffit de les déstabiliser financièrement9. La BCE peut alors augmenter le taux sur les obligations d’état en excluant qu’elles puissent servir de garanties dans ses programmes de prêts. Depuis 2010, la BCE utilise son monopole d’émission monétaire pour imposer ses choix politiques, comme le démontrent les exemples ci-dessous. Ce qui n’exclut pas que certains ( segments d’ ) états acceptent délibérément ce chantage en appliquant, par exemple, une politique qui n’aurait pu, ou du moins aurait eu du mal à être appliquée si on avait suivi une voie démocratique. Exemple 1. Recours stratégique au dépôt de garanties MRO Les banques ne peuvent emprunter qu’avec les garanties demandées par la BCE. Il est fondamental pour un état membre de l’UEM que les banques puissent utiliser leurs obligations comme garanties. Primo, les banques nationales occupent en principe la position la plus importante en ce qui concerne leurs propres obligations d’état. Si les banques « propres » ne peuvent pas utiliser ces obligations comme garanties, elles se retrouvent plus vite confrontées à des problèmes ( de liquidité). Secundo, un pays peut emprunter à un taux d’intérêt moins élevé et les banques peuvent utiliser les obligations achetées comme garanties dans le cadre d’opérations BCE et acceptent pour cette raison ce taux d’intérêt moins élevé. La BCE peut imposer des conditions en matière de garantie10. Elle détermine elle-même quelles sont les garanties adéquates, ce qui lui confère un pouvoir quasi législatif. Auparavant, les obligations d’état de tous les états membres de l’UEM étaient jugées adéquates. Ce qui est logique puisque si la BCE avait refusé les obligations d’un certain état membre de l’UEM, cela aurait signifié qu’elle n’avait ( ouvertement ) pas confiance dans la solvabilité de cet état11. C’est concrètement une invitation à vendre les obligations en question, alors qu’en cas de problèmes, l’achat d’obligations d’état par une banque centrale ne doit avoir lieu qu’en ultime recours ( c’est ce qu’on appelle le financement monétaire). Les banques centrales sont donc les lenders of last resort ( les prêteurs de dernier recours). En novembre 2005, les choses ont changé. Les obligations d’état doivent désormais répondre à une notation minimum attribuée par des agences de notation de crédit privées12. L’ancien gouverneur de la banque centrale chypriote, Athanasios Orphanides, a déclaré à ce propos : « Le changement de politique a immédiatement été perçu comme la réponse de la BCE au relâchement du pacte de stabilité et de croissance, une tentative de développer une discipline de marché en punissant les gouvernements dont on pensait qu’ils auraient tendance à appliquer une politique fiscale laxiste. […] Par cette décision, la BCE a révélé sa volonté d’intervenir arbitrairement en ce qui concerne le système de garanties, et ce, afin d’imposer sa discipline aux gouvernements des états membres 13 ». La BCE a recours au dépôt de garanties pour contraindre les états à marcher au pas. Depuis 2010, la BCE recourt à ces garanties pour envoyer un signal politique sans équivoque. En mai 2010, l’obligation imposée au gouvernement grec de Giorgos Papandreou de répondre à la notation de crédit minimum ( sa notation était inférieure à la limite BCE ) a été levée. Cette dérogation ( waiver ) a été renforcée après que le gouvernement grec ait accepté d’emprunter des milliards à l’UEM14. Ces emprunts ont été utilisés pour régler les créances des banques étrangères ( en particulier les banques françaises et allemandes). Des dettes privées ont ainsi été transformées en dettes publiques. Depuis, les états membres de l’UEM ( via le Mécanisme européen de stabilité, MES ) et la BCE ( via SMP ) sont devenus les créanciers de la Grèce. Cette dérogation a été retirée au cours des années qui ont suivi ( février 2012), puis à nouveau accordée ( mars 2012 ) et finalement une nouvelle fois retirée ( juillet 2012). En décembre 2012, la dérogation a à nouveau été accordée après que le gouvernement ait, sur ordre de la troïka, procédé à des privatisations et mesures d’austérité15. Le ٤ février 2015, la dérogation a été retirée : Syriza avait gagné les élections le 25 janvier. À compter de ce moment, les banques grecques sont devenues dépendantes de l’Emergency Liquidity Assistance ( ELA), l’antichambre de l’enfer financier dans lequel la Grèce risquait de sombrer à tout moment. L’ELA, qui avait déjà été utilisé au Portugal, Chypres et Irlande, est devenu le moyen de pression ultime de la BCE. Exemple 2. Recours stratégique à l’ELA Pour les banques, qui en l’absence de garanties ( solides ) ne peuvent pas emprunter via le programme ordinaire de la BCE ( MRO), il existe un mécanisme spécial : la fourniture de liquidités d’urgence ( Emergency Liquidity Assistance). Les liquidités sont octroyées par les banques centrales nationales, mais sous le contrôle de la BCE. Les banques solvables confrontées à des problèmes de liquidité peuvent emprunter auprès de leur banque centrale jusqu’à un montant plafond fixé par la BCE. Le taux ELA est plus élevé que le taux repo. C’est l’état concerné ( et non la BCE ) qui se porte garant en cas de pertes. Autrement dit, le prêteur en dernière instance des banques n’est pas la BCE, mais les 19 états membres de l’UEM ( via leur banque centrale). C’est pourtant la BCE qui décide du maintien des banques tributaires de l’ELA. Les banques nationales doivent au préalable soumettre les opérations ELA à la BCE, qui peut les bloquer16. Les opérations ELA sont approuvées par la BCE à certaines conditions imposées aux états ( qui encourent seuls les risques). Ces conditions sont imposées dans le secret, elles ne sont soumises à aucun contrôle, elles ne respectent pas les conventions relatives au droit du travail et avantagent systématiquement les plus nantis. C’est notamment le cas des conditions imposées à la Grèce et à l’Irlande. Le 25 juin, après des négociations inéquitables avec le gouvernement Syriza de février à juin 2015, la troïka a définitivement imposé ses conditions pour l’octroi de nouveaux prêts au gouvernement grec ( destinés à rembourser les anciens prêts). Le 27 juin, le Premier ministre Tsipras déclare vouloir soumettre ce Memorandum of Understanding au peuple grec dans un référendum. Le lendemain, la BCE décide alors de ne pas augmenter l’ELA pour la Grèce, comme elle l’avait toujours fait jusque-là. Résultat : contrôle de capitaux – retrait de 60 euros maximum par personne et par jour– et files d’attente aux distributeurs automatiques de billets. Le 5 juillet, le mémorandum est rejeté ( Oxi ) par plus de 61 % des électeurs. Le 8 juillet, Tsipras demande l’octroi de nouveaux prêts à des conditions pires encore que les précédentes. Le 16 juillet, la BCE augmente à nouveau l’ELA. Un an plus tard, en juin 2016, la BCE accorde à nouveau une dérogation pour le MRO et félicite « la détermination du gouvernement grec à exécuter le programme SME en cours17 ». La Grèce ne peut cependant toujours pas bénéficier de l’assouplissement quantitatif lancé en mars 201518. La BCE avait déjà eu recours au mécanisme ELA pour faire appliquer sa politique en Irlande. L’affaire a été révélée suite à la publication dans l’Irish Times d’une lettre adressée en 2010 au ministre irlandais des Finances, Brian Lenihan, par le président de la BCE de l’époque, Jean-Claude Trichet19. En 2010, les banques irlandaises étaient en faillite sur le plan économique et avaient pu bénéficier d’un programme ELA pour éviter une faillite sur le plan juridique. À compter de ce moment, c’est donc la BCE – et non plus le gouvernement irlandais ou le parlement – qui décide ( fixe les conditions pour ) le maintien du secteur bancaire irlandais. Dans un courrier du 19 novembre 2010, Trichet écrit que la solvabilité des banques irlandaises suivra uniquement si les quatre conditions sont respectées, dont la fiscal consolidation ( autrement dit, moins de sécurité sociale et augmentation des impôts sur la consommation et le travail ) et les reforms ( autrement dit, un assouplissement de la législation relative au licenciement). La BCE exige également des transferts financiers de l’état aux banques irlandaises, de manière à ce que les détenteurs d’obligations ( qui sont principalement français et allemands ) n’aient pas à participer pas aux pertes. C’est donc à l’état de payer pour les investisseurs étrangers. Ainsi, pas besoin d’augmenter les impôts sur la fortune et les droits de succession ni d’augmenter l’impôt sur les sociétés irlandaises ( le plus bas en UE avec 12,5 % ) et pas besoin non plus d’imposer ( ni même de demander ) une diminution des salaires et/ou primes des banquiers irlandais. Trichet ajoute : « Je suis certain que vous êtes tout à fait conscient qu’une réponse urgente s’impose et qu’elle doit nous parvenir avant l’ouverture des marchés ». Trichet fait aussi clairement comprendre que la réponse en question doit être conforme à ce qui est demandé, sous peine de provoquer la faillite des banques irlandaises. Monsieur Trichet, président non élu de la BCE, a clairement fait chanter le gouvernement irlandais20. La BCE au service du secteur financier C’est aux états que la BCE a imposé les conditions à satisfaire pour qu’une aide soit octroyée aux banques privées de ces états. En 2010, elle n’a imposé aucune condition aux banques irlandaises ni à leurs obligataires ou actionnaires. En 2015, elle n’a pas non plus imposé de conditions aux banques grecques. Cela fait en effet partie de sa politique favorable aux banques. Depuis 2010, la BCE a ainsi diminué les taux d’intérêt pour les banques, assoupli les conditions relatives aux garanties, et augmenter le volume des prêts. L’économiste Paul De Grauwe dit à ce sujet ( 2016 ) : « Alors que la BCE s’est farouchement opposée à l’octroi de liquidités sur le marché des obligations d’État […], elle s’est empressée d’octroyer aux banques les liquidités nécessaires 21 ». Le programme de prêt LTRO ( Long-Term Refinancing Operations ) lancé en 2011 est un parfait exemple des bonnes dispositions de la BCE à l’égard des banques. Il s’agit de prêts à long terme ( jusqu’à trois ans ) accordés par la BCE à un faible taux d’intérêt ( 1 %). Les banques peuvent à leur tour prêter aux états membres les fonds empruntés à des taux d’intérêt plus élevés. Selon les calculs de l’économiste Willem Buiter, « il ne fait aucun doute que ces LTRO représentent une aide importante de la BCE aux banques emprunteuses, de l’ordre d’au moins 3 % par an. Avec plus d’un 1 billion de LTRO souscrits, l’aide annuelle doit s’élever à 30 milliards d’euros. Avec un taux d’escompte de 4 %, la valeur actualisée de l’aide sur une période de trois ans devrait s’élever à pratiquement 86 milliards 22 ». Avec le LTRO, la BCE favorise de manière flagrante les gens de marché. Il n’y a rien d’étonnant à ce que la BCE favorise les banques. Les liens entre la BCE et le secteur financier sont étroits. Nombreux sont les administrateurs de la BCE qui, une fois leur mandat terminé, se retrouvent dans le secteur de la finance23. Et durant leur mandat déjà, les administrateurs entretiennent des liens étroits avec les banquiers. Ainsi, les administrateurs Cœuré et Mersch avaient rencontré les banquiers de la banque suisse UBS juste avant une assemblée de la BCE au cours de laquelle elle s’est prononcée en faveur d’une spectaculaire diminution du taux d’intérêt24. Plus récemment, il est apparu que le président de la BCE, Mario Draghi, un ancien de Goldman Sachs, était membre du G30, un club de banquiers très fermé. La médiatrice européenne Emily O’Reilly estime que cette affiliation n’est pas compatible avec les normes de transparence européenne, mais à ce jour son appel invitant monsieur Draghi à renoncer à sa participation au G30 est resté sans suite25. Conclusion En adhérant à l’euro, les gouvernements et parlements nationaux ont renoncé à leur souveraineté monétaire26. Avec des implications de plus en plus manifestes au cours de ces dernières années. C’est la BCE qui contrôle la planche à billets, et elle n’hésite pas à recourir à ce contrôle pour imposer une politique en sa faveur. Les états qui ne se conforment pas risquent la banqueroute de l’état et du secteur bancaire. La BCE l’a récemment reconnu : « Si l’euro est une monnaie-fiat, les autorités fiscales des états membres de l’euro ont renoncé à la possibilité d’émettre des obligations sans risque débiteur 27 ». Pour éviter la banqueroute, les états sont tributaires de la BCE. La BCE est par conséquent ouvertement antidémocratique. Elle est considérée comme « indépendante » , hermétique aux parlements et gouvernements. La légitimation démocratique de la BCE est ancrée dans les traités européens adoptés par les parlements. Au cours de ces dernières années, la BCE a également eu recours à son monopole sur les liquidités pour imposer une politique dépassant le domaine monétaire. La BCE subordonne en effet son aide monétaire ( y compris en faveur des banques ) à l’application d’une certaine politique ( budgétaire ) dans les états. En témoignent l’interprétation unilatérale de la stabilité des prix, les conditions fixées par courrier secret pour l’octroi d’une aide de liquidité d’urgence à l’Irlande en 2010, l’activation et la désactivation pour motifs politiques d’une fourniture de liquidités d’urgence aux banques grecques et l’exclusion de la Grèce du programme d’assouplissement quantitatif. On pourrait citer d’autres exemples encore. Le programme Outright Monetary Transactions, annoncé par Draghi en 2012 et pour l’heure toujours pas mis en application, prévoyant le rachat d’un nombre illimité d’obligations par la BCE, n’est disponible que pour les états qui se soumettent à la troïka via le MES. Les OMT sont selon le chercheur allemand, Christian Kreuder-Sonnen, un « sous-système légal autoritaire au sein du système économique de l’UE 28 ». L’Espagne et l’Italie n’ont pu bénéficier du programme SMP lancé en 2010 ( rachat limité d’obligations par la BCE ) qu’après avoir accepté les conditions qui leur avaient été imposées par courrier secret29. Dans tous les cas, la politique imposée de manière antidémocratique par la BCE vise à avantager les banques et les investisseurs. Et cela n’a rien de surprenant puisqu’il existe des liens étroits entre la BCE et le secteur de la finance. Que peuvent faire les partis de gauche contre cela ? Il convient tout d’abord de ne pas se leurrer sur le pouvoir et le rôle de la BCE. La BCE a les moyens de contrecarrer la politique sociale ( augmentation de l’impôt sur la fortune et les sociétés, diminution de l’impôt sur les salaires, plus grande sécurité sociale, augmentation des pensions ) et n’hésitera pas à le faire. Une politique de gauche est dès lors impossible sans que la possibilité de quitter la zone euro soit envisagée. Le gouvernement qui ne dispose pas d’une monnaie propre finira par se plier aux volontés de la troïka et de la BCE. Hélas, quitter la zone euro n’est pas une condition suffisante pour garantir une politique de gauche, y compris dans son propre pays. Le pays risque en effet de se retrouver sous le feu des critiques étrangères tant sur le plan juridique ( par les investisseurs), que sur le plan économique ( par le FMI et les multinationales ) et sur le plan politique ( par l’UE). Les grandes multinationales menaceront certainement de quitter le pays, des barrières commerciales seront érigées, et les poursuites juridiques se succèderont. Le tout coordonné par une opposition au niveau national, formé par les grandes entreprises et les banques. Ce n’est pas nouveau. Une politique sociale/socialiste ne peut être efficacement menée dans un seul pays, et encore moins dans des pays aussi petits que les Pays-Bas et la Belgique, coincés entre l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. L’alternative consiste à tenter de réformer la BCE. Or, il est impossible de réformer la BCE, du moins dans le sens de sa démocratisation. Le TFUE est pour ainsi dire immuable, tout changement nécessitant le consentement des 28 états membres ( y compris les états non membres de l’UEM). Et vu que la sphère d’influence de la BCE s’étend bien au-delà du domaine monétaire, où selon le TFUE elle est effectivement « indépendante » , et qu’elle dépasse par conséquent le mandat qui lui a été conféré par le traité, il est peu probable que la BCE se préoccupe d’éventuelles modifications apportées au traité30. Et si ce n’était pas le cas, les administrateurs de la BCE, nommés par le Conseil de l’Europe, ne pourront être démis de leur fonction par le Parlement européen puisque seule la Cour européenne de Justice peut éloigner un banquier de la BCE pour comportement abusif. La gauche se trouve donc dans une impasse. La BCE peut grâce au monopole qu’elle exerce sur les liquidités peut mettre à genoux n’importe quel gouvernement. Seules la démocratisation de la BCE ou la réintroduction d’une monnaie nationale pourront mettre fin à cette menace. Réformer la BCE semble impossible. Quitter la zone euro est dès lors la stratégie la moins repoussante, toutefois si la Belgique ou les Pays-Bas déclaraient vouloir faire cavalier seul, cela déclencherait tant sur le plan national qu’international une opposition politique, économique et juridique que les partis de gauche ne pourraient affronter. Pour l’heure il importe donc de révéler au grand jour la position antidémocratique de la BCE et de la troïka, d’être solidaire avec les pays qui en souffrent le plus et de ne pas succomber à la tentation de légitimer cette politique en participant à un gouvernement au sein duquel on sait d’avance que la gauche ne pourra pas faire grand-chose. Ce n’est peut-être pas beaucoup, mais c’est toujours mieux que rien.](https://lavamedia.be/wp-content/uploads/2018/09/Lava06-illus-redkitten-TRK011web01-06-873x600.png)