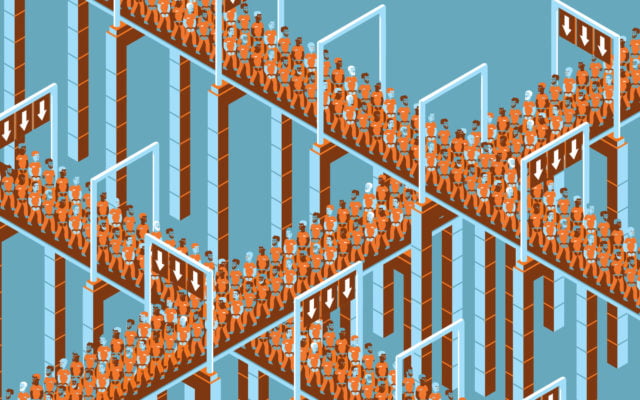

En 2009, les États-Unis sont devenus le pays avec le taux d’incarcération le plus élevé au monde. Cette évolution n’est cependant pas «naturelle» mais accompagne l’expansion du marché.

Le système carcéral démesuré que nous observons aujourd’hui aux États-Unis coïncide avec une période spécifique du capitalisme, décrite comme le néolibéralisme. Néolibéralisme est devenu l’appellation générique de la doctrine économique qui prétend réaliser un ordre de marché « libre » de toute intervention du gouvernement, et plus particulièrement de toute velléité de redistribuer les richesses au profit des classes inférieures ou de groupes marginalisés. Ses partisans plaident pour le démantèlement de l’État social, la déréglementation des relations de travail et l’affaiblissement du pouvoir de négociation des syndicats au nom de la « société du libre marché » et de son esprit d’entreprise, qui seraient menacés d’asphyxie par un État bureaucratique et paternaliste. Revendiquant la « liberté individuelle », le néolibéralisme propose d’intégrer toutes les actions et tous les désirs humains dans la sphère du marché, considérant l’échange marchand comme une éthique en soi, à même de se substituer à toutes les croyances éthiques antérieures1.

Cette doctrine fut appliquée pour la première fois au Chili en 1975, comme thérapie de choc économique sous la dictature militaire du général Pinochet, pour être ensuite reprise dans les centres capitalistes vers la fin des années 1970, plus précisément en 1979 et 1980, avec l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan respectivement. À partir de là, elle est devenue la formation capitaliste hégémonique en charge de l’évolution du monde pendant plus de trente ans (jusqu’à nos jours). Depuis l’effondrement du socialisme d’État en 1989, le néolibéralisme n’a plus de rival sérieux, et même la crise économique de 2008, qui semblait pourtant avoir complètement discrédité la doctrine néolibérale de déréglementation et de privatisation, n’aura pas suffi à l’empêcher de dicter la politique économique des principaux pays occidentaux.

Le paradoxe tient en ce que cette doctrine, axée soi-disant sur l’importance primordiale accordée à la liberté individuelle, produit précisément, et systématiquement, ce qu’elle prétend combattre : elle établit un gigantesque système bureaucratique qui prive des pans entiers de la population de leur liberté individuelle. Il faut savoir que dans les années 1960 et au début des années 1970, la population carcérale américaine évoluait à la baisse et avait même chuté à 380 000 en 1975. La « désincarcération » était alors au centre du débat, on parlait de réserver la détention aux « prédateurs dangereux », d’un moratoire sur la construction de prisons et de l’abandon progressif de l’emprisonnement des jeunes.

Plutôt que de réagir à l’insécurité réelle, l’incarcération de masse répondait à une vague d’insécurité sociale

Ces projets formulés par une large coalition de Démocrates du New Deal ont été la cible principale de l’aile droite du parti Républicain, qui a conçu une campagne sécuritaire agressive et une violente stratégie de rétorsion après les conquêtes du Mouvement des droits civiques. Lorsque Reagan remporte l’élection en 1980, la tendance est complètement inversée : en 1985, la population carcérale avait déjà doublé pour s’élever à 740 000 détenus, puis dépasser 1,5 million en 1995 et 2 millions en 2000. En 25 ans, de 1975 à 2000, la population carcérale est multipliée par cinq. En 2009, les États-Unis sont devenus le pays au plus haut taux d’incarcération au monde, avec environ 750 détenus pour 100 000 habitants, soit 6 à 12 fois plus que dans les pays de l’Union européenne2. Au lieu de faire advenir un monde d’esprit d’entreprise entièrement soustrait à la paperasserie bureaucratique, le néolibéralisme a généré une bureaucratie pénale d’État gigantesque qui enferme les masses, principalement pauvres, et surtout les Afro-américains et les Hispaniques.

Nous avons donc besoin de ce que Loïc Wacquant appelle une « notion plus dense » du néolibéralisme qui dépasse le noyau économique et identifie la transformation des mécanismes institutionnels et de leurs cadres symboliques3. À y regarder de plus près, on constate qu’en réalité cette rhétorique apparemment antiétatique ne vise jamais l’État en général, mais s’en prend plus particulièrement à l’« État social » et aux politiques économiques keynésiennes promouvant une forme de redistribution au nom de la « justice sociale » ou d’une autre forme de compromis de classe.

Le néolibéralisme s’est d’emblée distingué du libéralisme classique par l’accent mis sur l’État, lequel a pour rôle, selon Friedrich Hayek, d’établir et de garantir la compétition de marché comme principe organisateur de l’économie. Le néolibéralisme a ouvertement plaidé pour un État fortement interventionniste, sauf dans la sphère des lois du marché, sinon pour aller dans leur sens. Contre toutes apparences, il est facile de démontrer que, dès l’origine, la théorie et la praxis néolibérales portaient en germe l’autoritarisme. Comme on peut le voir dans La Constitution de la Liberté (1960) de Hayek, la notion même de « liberté individuelle » est seulement un « concept négatif » séparé des droits politiques et économiques ou du « pouvoir de faire ce qu’on veut »4.

Une fois au pouvoir, le néolibéralisme ne réduit pas le rôle de l’État en tant que tel, mais cible uniquement les institutions qui ont permis de conquérir de haute lutte des avancées sociales majeures avant le fordisme. À chaque fois que des partis néolibéraux gagnent la « Grande Bataille », ils renforcent l’appareil de répression : l’armée, le système carcéral, l’appareil de surveillance et toutes sortes d’entreprises constituant un « État privatisé de l’ombre » (corporate shadow state), financés par des fonds publics, mais opérant à la manière d’entreprises lucratives5.

Une solution au crime ?

Critiquer cette évolution entraîne immanquablement de se voir opposer une idéologie particulièrement prégnante qui établit un lien naturel entre prison et criminalité. Une idéologie qui a profondément imprégné le sens commun. Car il semble plutôt « naturel » que les criminels, et surtout les criminels violents, soient punis, qu’il faille protéger la société de leurs méfaits et que l’emprisonnement soit la réponse logique à la criminalité. La principale justification pour l’extension du système carcéral était : « la criminalité augmente, nous serrons la vis, elle diminue ».

En 25 ans, de 1975 à 2000, la population carcérale est multipliée par cinq. En 2009, les États-Unis sont devenus le pays au plus haut taux d’incarcération au monde

Mais c’est une fable. Comme l’a démontré Ruth Wilson Gilmore avec l’exemple californien, nous prenons le problème dans le mauvais sens : « la criminalité augmente, elle baisse, nous serrons la vis ». La criminalité avait déjà commencé à baisser avant que l’on se mette à remplir les prisons6. L’abandon des programmes de réhabilitation en 1977 résultait d’une décision politique bipartisane en vue de diriger les fonds publics vers la construction de prisons, essentiellement dans des zones rurales. Une fois cette décision prise, il a fallu s’assurer des arrivages réguliers de prisonniers en nombre suffisant. Une solution consistait à créer de nouveaux crimes : recriminalisation de drogues, allongement des peines, peines planchers… À partir de 1980, la criminalité était objectivement et subjectivement différente de ce qu’elle était avant 19777.

La corrélation entre criminalité et peine n’est donc pas une évidence, mais bien une production politique et une construction idéologique. En réalité, les chiffres de la criminalité sont restés généralement stables au lieu de diminuer avec l’explosion de la population carcérale aux États-Unis. Plutôt que de réagir à l’insécurité réelle, l’incarcération de masse répondait à une vague d’insécurité sociale8. Alors que les médias dominants diffusaient largement des images effrayantes de criminels violents, le plus souvent des urbains afro-américains, la proportion réelle des personnes détenues pour des crimes violents avait radicalement chuté tandis que celle des prisonniers pour des infractions contre la propriété ou liées à la drogue passait du simple au double. L’écrasante majorité des nouveaux coupables n’étaient pas de dangereux criminels, mais des petits délinquants non violents9.

La réalité propagée par les médias avait bien peu à voir avec la réalité derrière les barreaux. Nous vivons dans une société du spectacle, où les séries policières sont la forme de divertissement télévisuel la plus populaire. À telle enseigne qu’en une semaine de télévision aux heures de grande écoute, le téléspectateur moyen aura vu trente agents de police, sept avocats et trois juges contre seulement un scientifique ou ingénieur et une poignée d’ouvriers10.

Une analyse sociologique sérieuse du système carcéral constitue donc également une vigoureuse critique idéologique. Elle doit déconstruire les images idéologiques du sens commun qui naturalisent la prison et la présentent comme une réponse inévitable et évidente à une criminalité endémique, surtout si elle est violente. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut l’interpréter non pas en lien avec le crime, mais comme une réponse politique explicite à un problème inhérent au capitalisme, à savoir l’existence d’une masse croissante constituant une « armée de réserve des travailleurs » ou « population excédentaire ».

« Population excédentaire » et système carcéral

Il s’agit des termes utilisés par Marx dans sa Critique de l’Économie politique. C’est important, car ce qui est généralement connu de Marx sur ce sujet est tiré de ses remarques désobligeantes sur le « Lumpenproletariat » (le prolétariat en haillons, ou sous-prolétariat) qui ont été, selon moi, un héritage lourd à porter tant pour les sociaux-démocrates que pour le mouvement ouvrier communiste11. Malgré ces remarques journalistiques sur les « sous-prolétaires », corrompus et manipulés par la police pour devenir briseurs de grève ou espions dans le mouvement ouvrier, l’analyse de Marx sur la « population excédentaire » est centrale et toujours d’actualité.

Gardons à l’esprit que ces termes durs, comme « population excédentaire », ne reflètent évidemment pas le jugement de Marx sur la population, et qu’il décrit un mécanisme de la structure profonde du capitalisme par lequel les individus deviennent une « population excédentaire relativement aux besoins moyens pour la valorisation du capital »12, c’est-à-dire qu’ils sont rendus inutiles du point de vue de la rentabilité capitaliste. Il s’agit d’un mécanisme structurel profond que Marx dénonce comme extrêmement cruel, inhumain et aliénant.

Son idée centrale est que l’apparition d’une « population excédentaire » n’est pas un phénomène contingent, mais bien plutôt une nécessité structurale pour le développement même du capitalisme. Et ce pour deux grandes raisons : premièrement, les entreprises capitalistes sont condamnées à rechercher le profit et à se concurrencer, elles sont contraintes d’investir toujours plus dans des technologies plus rapides et efficaces au détriment des investissements dans la main d’œuvre. L’entreprise capitaliste doit accroître son capital constant relativement à son capital variable13.

Deuxièmement, le développement capitaliste est toujours irrégulier et ponctué de crises : il oscille entre expansion et contraction. Le capital a donc besoin de la « population excédentaire » comme d’une soupape. Lorsque la production se contracte, le capital doit se débarrasser des travailleurs dont la force de travail n’est plus nécessaire pour faire des bénéfices, lorsqu’elle se remet à croître, il faut au capital une armée de réserve où trouver des nouvelles recrues. Et enfin, hormis les raisons économiques immédiates, l’armée de réserve sert à tempérer les aspirations de ceux qui ont un travail et à affaiblir leur pouvoir de négociation14 : s’ils se mettent en grève pour obtenir de meilleurs salaires ou pour défendre simplement leurs conditions de vie, ils sont menacés de perdre leur emploi et de finir parmi la masse des pauvres inutiles.

Marx définit ce mécanisme comme l’aliénation suprême, par laquelle la population des travailleurs « produit à la fois l’accumulation du capital et les conditions qui la rendent inutile »15 : la partie de la classe des travailleurs qui a un emploi est surchargée et c’est précisément cette surcharge de travail qui produit les conditions de son inutilité ; « l’excès de travail grossit les rangs de la réserve », et inversement, l’armée de réserve industrielle est en concurrence avec la partie en service et entretient ainsi sa soumission au surtravail. Une partie de la classe des salariés est condamnée au surtravail, l’autre à l’« oisiveté forcée »16. Pour Marx, cette contradiction est un exemple parlant de l’irrationalité fondamentale du capitalisme. Irrationalité qui ne peut être dépassée que par la « coopération planifiée des salariés employés et non employés »17 pour demander en commun une réduction du temps de travail de manière à ce que tous puissent travailler. Mais il est vital pour la classe capitaliste de garder les travailleurs séparés en deux camps engagés dans une compétition hostile.

Quel lien établir entre la « population excédentaire » et le développement du système carcéral ? Une réponse classique a été formulée dans un livre publié en 1939 par Georg Rusche et Otto Kirchheimer, membres de l’École de Francfort à ses débuts. L’ouvrage s’intitule Peine et structure sociale, dont on peut résumer l’argument principal comme suit : lorsqu’il y a pénurie de main-d’œuvre, c’est à dire quand la « population excédentaire » a été réduite ou a disparu, les travailleurs disposent d’un pouvoir de négociation relativement important pour obtenir de meilleurs salaires. La classe capitaliste prend peur et appelle l’État à son secours. Dans ce contexte, l’emprisonnement et le travail pénitentiaire bon marché peuvent revêtir une importante fonction économique. À cette période, ce qui importe, c’est l’exploitation économique des prisonniers et c’est briser la résistance des classes laborieuses à l’extérieur.

Parmi les exemples historiques, citons celui de l’époque du mercantilisme européen du XVIIe siècle ou le cas des États-Unis des années 1830, quand le système d’isolement cellulaire dit « de Philadelphie » a été aboli pour être remplacé par le système dit « d’Auburn », qui maintient l’isolement cellulaire, mais uniquement la nuit, et instaure le travail collectif en atelier la journée18. Parmi d’autres exemples sur lesquels passent les auteurs de l’ouvrage, citons également le « convict leasing » (location de prisonniers) à l’époque des lois Black Codes et Jim Crow (lois ségrégationnistes) et le système des « chain gang » (groupes de prisonniers enchaînés effectuant des travaux pénibles) dans le Sud, qui aurait « réconcilié la modernité et la poursuite de la domination raciale »19.

Rusche et Kirchheimer considèrent toutefois que l’importance économique du travail pénitentiaire s’évanouit dès lors qu’il y a une forte population excédentaire et un chômage élevé. La main-d’œuvre est si abondante et bon marché que le travail pénitentiaire, même avec des salaires moins élevés, n’est plus rentable. À ces périodes, c’est la fonction disciplinaire et dissuasive du système carcéral qui reprend le dessus : il faut que le pauvre qui est déjà sorti du circuit du travail ait peur, que le travailleur sous pression et craignant de tomber plus bas encore ait peur20.

L’analyse que fait Marx de la « population excédentaire » et Peine et structure sociale de Rusche et Kirchheimer sont formulés de manière très générale et demandent à être étayés par des faits concrets et adaptés sous plusieurs aspects. Par exemple, Marx a abordé la production de la « population excédentaire » au niveau national. Rosa Luxembourg a été la première à proposer que la question de la force de travail et de la population excédentaire soit étudiée à un niveau international, ce qui est d’autant plus vrai à l’époque du capitalisme high-tech, mondialisé et transnational.

Nous vivons dans une société du spectacle, où les séries policières sont la forme de divertissement télévisuel la plus populaire

La fracture entre travailleurs ayant un emploi régulier et ceux qui sont sans emploi prend une dimension particulière avec les marqueurs raciaux : le capitalisme crée les inégalités, mais le racisme les cristallise. Le développement capitaliste a connu plusieurs périodes au cours desquelles l’armée de réserve industrielle s’est effectivement résorbée pendant quelque temps, mais l’argument de Marx qui tient que ce phénomène est une nécessité systémique se vérifie à nouveau dans le capitalisme contemporain. Il se vérifie par exemple dans le manuel théorique de la Réserve fédérale des États-Unis, qui avance que le chômage doit « naturellement » osciller autour de 6 % de la population active qui souhaite travailler, car, autrement, l’inflation présenterait un danger21.

En fin de compte, le néolibéralisme a considérablement augmenté la « population excédentaire » grâce au développement technologique de long terme, créant ce qu’on appelle souvent un « chômage technologique » en expansion constante, même quand l’économie se redresse. La « population excédentaire » ne doit pas être comprise comme se réduisant aux chiffres officiels du chômage, elle comprend également différents types de « sous-emploi ». Le concept de précarisation tente de comprendre les processus socio-économiques qui rendent le travail et les relations de travail toujours plus précaires.

On peut définir le néolibéralisme comme un processus général de précarisation qui a mis le travail précaire, jusqu’alors marginal, au cœur de l’économie, au point que l’« économie informelle », loin d’être « subalterne », est en fait devenue la nouvelle norme. Et dans les pays en développement, l’« économie informelle » représente entre 50 % et 80 % du travail social. À l’échelle mondiale, le « prolétariat informel » est le groupe de population qui connaît la plus forte croissance22.

On a également critiqué la corrélation qu’établissent Rusche et Kirchheimer entre travail pénitentiaire et système carcéral, car elle échoue à identifier les caractéristiques du système pénal. Joy James a reproché à leur approche et à celle de Foucault de ne pas tenir compte de la spécificité de la « racialisation des prisons » aux États-Unis après la guerre civile23. Autre lacune, Rusche et Kirchheimer sous-estiment le rôle actif de l’État et de ce que Bourdieu et Wacquant appellent le « champ bureaucratique ». Au lieu de corréler la fonction du système carcéral au nombre réel de chômeurs, Dario Melossi a proposé de la lier aux conditions de vie de la classe salariée, à la chute des salaires, à l’augmentation du stress professionnel, au niveau d’inégalité, à l’affaiblissement des syndicats… En apportant ces adaptations, Melossi considère que le modèle de Rusche et Kirchheimer reste utile si on l’applique à un cycle long d’environ 50 ans24.

Vers une analyse plurielle du complexe carcéral

Insister sur le problème fondamental que la régulation et le contrôle de cette « population excédentaire » posent au capitalisme ne revient pas à avoir une compréhension monocausale de la corrélation entre chômage et système carcéral. Le simple fait que le taux d’incarcération dans d’autres pays néolibéraux soit resté significativement plus faible qu’aux États-Unis jusque dans les années 1990, pour n’augmenter qu’ensuite, avec un décalage de vingt ans, démontre qu’il n’y pas de « loi d’airain » voulant que la précarisation néolibérale provoque inévitablement l’incarcération de masse.

Le développement capitaliste oscille entre expansion et contraction. Le capital a donc besoin de la « population excédentaire » comme d’une soupape

L’incroyable explosion du système carcéral américain ne peut s’expliquer sans tenir compte, par exemple, de l’histoire du racisme propre aux États-Unis, fondée sur la distinction profondément ancrée entre travail servile et travail « libre » dans la classe ouvrière majoritairement blanche. De nombreux auteurs insistent sur ce point et font état d’un continuum d’oppression raciste partant du système de location de prisonniers jusqu’à ce que Michelle Alexander a appelé le « Nouveau Jim Crow », l’incarcération de masse que nous connaissons aujourd’hui.

S’il convient certainement de dénoncer la réalité actuelle du racisme dans le système carcéral américain, il ne faut pas la considérer comme l’unique raison, quasi suffisante. Quand Alexander avance par exemple que les « véritables cibles » du système carcéral sont les Afro-américains, là où les Blancs ne seraient que des « victimes collatérales »25, bien que le taux d’incarcération soit en augmentation pour eux aussi, elle fait appel à une conception réifiée de la race qui perd de vue que le rôle même du racisme est de diviser pour mieux réguler des classes subalternes fragmentées.

Le réductionnisme économique dont on accuse allègrement la tradition marxiste cède la place à un réductionnisme racial qui passe à côté tant du mouvement relatif de baisse du taux d’incarcération dans les années 1960 et au début des années 1970 que des conséquences particulières de la précarisation néolibérale et de la transformation de l’État sur le système carcéral. Il passe également outre la dimension de classe qui est patente dans le fait que le système carcéral ne cible pas tant les Afro-américains en tant que tels (comme à l’époque des lois Jim Crow), mais particulièrement les groupes les plus pauvres et les moins éduqués des communautés noires26.

S’il convient certainement de dénoncer la réalité du racisme dans le système carcéral, il ne faut pas la considérer comme l’unique raison, quasi suffisante

Il convient de développer des approches qui tiennent compte de la surdétermination des relations de race et de classe, lesquelles sont elles-mêmes surdéterminées par des transformations politiques et idéologiques. Entre autres choses, ce qui caractérise l’explosion du système carcéral américain est l’avènement de l’ère néolibérale, avec le démantèlement de l’État social et la désindustrialisation qui va de pair, combinés à une revanche organisée contre les conquêtes du Mouvement pour les droits civiques27.

Pour donner un cas d’approche plurielle, citons l’analyse que livre Ruth Wilson Gilmore de l’émergence du système carcéral en Californie comme une « réponse localisée et partielle à des crises économiques et politiques, organisée par l’État, lui-même en crise »28. Elle s’intéresse aux stratégies de l’État pour gérer la transition vers un nouvel ordre néolibéral en combinant quatre types de surplus, à savoir le capital financier excédentaire, les terres excédentaires, la population excédentaire relative et les capacités excédentaires de l’État qui sont détournées de l’État providence au profit de l’augmentation de la population carcérale29.

L’argument de Rusche et Kirchheimer selon lequel la fonction dissuasive et disciplinaire du système carcéral reprend le dessus quand la population excédentaire est nombreuse doit nous pousser à nous méfier de la réduction très répandue de la prison à la surexploitation économique. Bien sûr, le nombre absolu de prisons privées a augmenté, bien sûr ce système a généré d’énormes profits pour le privé, mais l’incarcération lucrative ne représente que 8 % de tous les prisonniers aux États-Unis contre 92 % pour les prisons publiques. Le travail pénitentiaire existe dans des « coentreprises » publiques privées et dans des prisons publiques, mais, encore une fois, ce nombre ne compte que pour moins de 5 % de la population carcérale – la plupart des prisonniers ne sont pas surexploités, mais plutôt entassés dans des hangars30.

Angela Davis a raison de nous rappeler qu’il faut tenir compte de « la privatisation générale qui est caractéristique du système pénal actuel » (des sociétés d’équipement de sécurité à celles de l’alimentaire en passant par les assurances…)31, mais la privatisation n’est pas l’apanage du système carcéral et concerne en réalité tous les grands « biens publics » aux États-Unis. Christian Parenti conclut que nous devons nous détourner d’un modèle étroit basé sur des groupes d’intérêt pour adopter une « analyse de classe plus holistique qui se penche sur les besoins de… la société de classe en général »32.

Ce système de classe se caractérise par une polarisation radicale des richesses et de la pauvreté. Il faut noter que la période d’avant le néolibéralisme a connu une corrélation statistique relativement stable entre augmentation générale de la productivité et des salaires réels, c’est-à-dire qu’ils augmentaient de concert. Cette corrélation répondait à un certain sens commun élémentaire de « justice » : quand le gâteau grossit, les salaires doivent augmenter en conséquence. Mais, à partir de la fin des années 1970, ce lien est brisé ; les taux de productivité continuent à augmenter, mais les salaires ont stagné voire ont diminué, de sorte que le nombre de familles vivant dans la pauvreté s’est accru. Selon un rapport du Congressional Budget Office (Bureau du budget du Congrès américain), au cours des 30 dernières années (soit la période néolibérale), le 1 % des plus riches a doublé sa part du revenu national, alors que celle des autres segments des 99 % a baissé : en 1979, le 1 % des plus riches s’accaparaient 8 % du gâteau, en 2007, c’était 17 %, soit plus de deux fois plus33.

Ce n’est pas tant l’exploitation économique qui est en jeu, mais plutôt une approche donnée de gestion, de régulation et de contrôle des conséquences sociales dramatiques du capitalisme high-tech contemporain qui devient incapable de « donner des résultats » et d’assumer son hégémonie. J’entends par là qu’il a perdu le pouvoir de créer un consentement de masse et de mobiliser ses sujets de manière « volontaire ». À mesure que son pouvoir hégémonique s’affaiblit, le capitalisme néolibéral affirme ses tendances autoritaires et disciplinaires panoptiques.

L’explosion du système carcéral est l’avènement de l’ère néolibérale combinés à une revanche contre les conquêtes du Mouvement pour les droits civiques

Aux États-Unis, l’hyperincarcération représente une menace permanente pour la classe ouvrière surmenée, épuisée et toujours plus endettée, surtout pour un précariat à bout et pour les plus démunis. Dans Surveiller et punir, Foucault diagnostique que la « délinquance » est devenue une nouvelle construction de la réalité, formée au cœur de l’appareil judiciaire dans le but d’ériger une barrière entre différentes strates de prolétaires34. Selon Mark Taylor, une partie de la population excédentaire doit être sacrifiée afin que les autres restent dans les rangs et sous contrôle. Ce sacrifice prend place dans une mise en scène théâtrale du contrôle qui tient le spectateur à la fois effrayé et fasciné par le pouvoir de l’État35.

Le système carcéral maintient et creuse le fossé non seulement entre la population excédentaire et la classe ouvrière qui a un emploi, mais également entre les ouvriers et la « classe moyenne », qui, dans une large mesure, continue de s’imaginer être plus proche des élites que des 99 %. C’est une des raisons pour lesquelles nous sommes tous concernés et nous devons nous concentrer sur la déconstruction de l’idéologie de la criminalisation du système d’hyperincarcération.

Le système carcéral maintient et creuse le fossé non seulement entre la population excédentaire et la classe ouvrière qui a un emploi, mais également entre les ouvriers et la « classe moyenne », qui, dans une large mesure, continue de s’imaginer être plus proche des élites que des 99 %. C’est une des raisons pour lesquelles nous sommes tous concernés et nous devons nous concentrer sur la déconstruction de l’idéologie de la criminalisation du système d’hyperincarcération.

Footnotes

- David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford : Oxford University Press, 2005, p. 3.

- Loïc Wacquant, Prisons of Poverty. Expanded version, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2009, pp. 59 et suivantes.

- Loïc Wacquant, Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity, Durham and London: Duke University Press, 2009, pp. 306 et suivantes.

- Jan Rehmann, Theories of Ideology. The Powers of Alienation and Subjection, Leiden : Brill, 2013, pp. 271 et suivantes, 287 et suivantes.

- Naomi Klein, The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, New York: Metropolitan Books, 2007, pp. 417 et suivantes.

- Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag. Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, University of California Press: Berkeley, 2007, pp. 17–18, 20.

- Gilmore, Golden Gulag, pp. 107-09.

- Loïc Wacquant, Prisons of Poverty, pp. 60, 144 et suivantes. La plupart des pays occidentaux ayant des taux de criminalité comparables ont suivi une stratégie différente, punissant sévèrement les crimes graves et augmentant la part des peines hors prison pour les infractions moins sérieuses : peines avec sursis, amendes journalières, travaux d’intérêt général… de sorte que le taux d’incarcération est resté relativement faible, au moins jusqu’à la moitié des années 1990. (Wacquant, Punishing the Poor, pp. 130-31, pp. 287, 300).

- Gilmore, Golden Gulag, pp. 112-13 ; Wacquant, Prisons of Poverty, pp. 144, 148-49.

- Citation de Wacquant, Punishing the Poor, p. 298, FN.

- Jan Rehmann, Poverty and Poor People’s Agency in High-Tech Capitalism, 2013 dans: Rieger, Jörg (ed.) 2013: Religion, Theology, and Class. Fresh Engagements after Long Silence, New York : Palgrave Macmillan, pp. 151 et suivantes. Sur les différents usages du terme « Lumpenproletariat » chez Marx et Engels, cf. Peter Berscherer, « Lumpenproletariat » dans W. F. Haug, Frigga Haug, Peter Jehle et Wolfgang Küttler, eds., Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus (HKWM), vol. 8/2, Hamburg : Argument-Verlag (à paraître).

- Marx, Capital. A Critique of Political Economy, Vol. I, traduit en anglais par Ben Fowkes, Penguin Edition, p. 786.

- Cf. Marx, Capital I, pp. 781 et suivantes.

- Marx, Capital I, p. 792.

- Marx, Capital I, p. 783.

- Marx, Capital I, p. 789.

- Marx, Capital I, p. 793.

- Cf. Georg Rusche and Otto Kirchheime, Punishment and Social Structure, New Brunswick, Londres, 2008 : Transaction Publishers, p. 130 et suivantes.

- Alex Lichtenstein, Twice the Work of Free Labor: The Political Economy of Convict Labor in the New South, New York: Verso, 1996, p. 195.

- Cf. Rusche/Kirchheimer, Punishment and Social Structure, pp. 132 et suivantes.

- Citation de Gilmore, The Golden Gulag, pp. 71-72.

- Selon les prévisions de l’ONU, le « prolétariat informel » comptera entre 2 et 3 milliards d’individus en 2030, plus que la classe salariée (1,5 à 2 milliards) employée dans des relations de travail formelles. Voir Mike Davis, The Urbanization of Empire: Megacities and the Laws of Chaos, Social Text 22.4 (Winter 2004): 13; voir également Mike Davis, The Planet of Slums (London : Verso, 2006), pp. 176 et suivantes, 199 et suivantes.

- Joy James, Resisting State Violence (1996), 33.

- Melossi dans Rusche/Kirchheimer, Punishment and Social Structure, pp. XXV et suivantes, XXXII.

- Michelle Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. Édition révisée, New York: The New Press, 2012, p. 205.

- Cf. la critique de James Forman, « Racial Critiques of Mass Incarceration: Beyond the New Jim Crow », dans : New York University Law Review 87, 2012, pp. 131 et suivantes ; Adolf Reed : « Marx, Race, and Neoliberalism », dans : New Labor Forum, 22 (1), 2013, pp. 52 et suivantes.

- Cf. Alexander, The New Jim Crow, pp. 47 et suivantes, 58, 218-19.

- Gilmore, The Golden Gulag, p. 26.

- Gilmore, The Golden Gulag, pp. 58–84.

- Christian Parenti, Lockdown America. Police and Prisons in the Age of Crisis, Londres: Verso, 1999, pp. 218 et suivantes, 231; Wacquant, Prisons of Poverty, pp. 84-5 ; Gilmore, The Golden Gulag, p. 21.

- Angela Davis, Are Prisons Obsolete?, New York, Steven Stories Press, 2003, pp. 98–99.

- Parenti, Lockdown America, p. 238.

- Cf. Richard D. Wolff, “How the 1% Got Richer, while the 99% Got Poorer”, Guardian (26 octobre 2011)

- Michel Foucault, Surveiller et Punir, Gallimard, Paris, 1975.

- Mark Lewis Taylor, The Executed God. The Way of the Cross in Lockdown America, Minneapolis : Fortress Press, 2001, pp. 49, 60, 105–106.