- Emir Sader est politologue et sociologue, expert des mouvements progressistes en Amérique latine et un des organisateurs du Forum social mondial.

Lénine président ! De justesse. En Équateur, an 2017. L’élection de Lenín Moreno, le candidat de Rafael Correa, donne un répit à l’Amérique latine de gauche mais ne soulage pas pour autant la pression due aux troubles sociaux. Entre-temps, on continue à bricoler ferme au Venezuela, des coups d’État « en douceur » ont installé un climat social désastreux au Brésil et au Paraguay et l’Argentine connaît une renaissance néolibérale avec Mauricio Macri. De quoi mettre un frein à la « marée rose » de régimes de gauche qui a redessiné le paysage politique de l’Amérique latine depuis l’entrée en fonction d’Hugo Chávez en 1998. Est-ce la fin d’un cycle ? « Verbiage » d’après Emir Sader (° 1943).

« La voie vers un avenir post-néolibéral en Amérique latine reste libre », affirme Emir Sader. Le sociologue et analyste politique brésilien passe pour un des intellectuels de gauche les plus importants en Amérique latine et il est un ami personnel de deux protagonistes de la naissance — et du déclin — de la Nouvelle Gauche dans la région. Sader a fait la connaissance de l’ancienne présidente Dilma Rousseff dans les années 60 quand ils étaient membres de la même organisation d’opposition clandestine. Mais il connaît encore mieux son prédécesseur Luiz Inácio « Lula » da Silva. Dans leur pays, le cirque politique qui a conduit à déposer Dilma suscite encore des échos rageurs. L’armée n’a pas joué de rôle dans cette agression flagrante contre la démocratie. Au 21e siècle, les coups d’État ont lieu par la voie parlementaire, à l’aide du pouvoir judiciaire et des médias. Une procédure d’impeachment sous prétexte de pratiques de financement peu orthodoxes, mais sans fondement légal, a permis à un club sélect d’hommes blancs de reprendre le pouvoir. Le successeur de Dilma, Michel Temer, et beaucoup de ses fidèles trempent dans des scandales de corruption bien plus graves que l’ancienne présidente.

Le Brésil conservateur de droite s’apprête à une after-party néolibérale. La Nouvelle droite (nova direita, nueva derecha) n’est certes pas une fiesta exclusivement brésilienne. On redonne vie dans plusieurs pays à des recettes néolibérales. Du côté de la gauche, un certain nombre de régimes essaient d’approfondir la fracture avec cet ancien modèle, mais ils sont poussés à la défensive. Au Paraguay, le prêtre-président Fernando Lugo a perdu le pouvoir après une procédure controversée d’impeachment (2012), tout comme ça allait être le cas pour Dilma. La victoire électorale de Mauricio Macri en Argentine (2015) a mis fin à douze ans de kirchnerisme. Le PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), au gouvernement, a dû s’incliner dans les élections parlementaires (2015). L’espoir d’un mandat supplémentaire pour Evo Morales a été déçu de justesse en Bolivie par le recours aux urnes (2016). Au Brésil, le PT (Partido dos Trabalhadores) a été évincé après 13 ans de pouvoir.

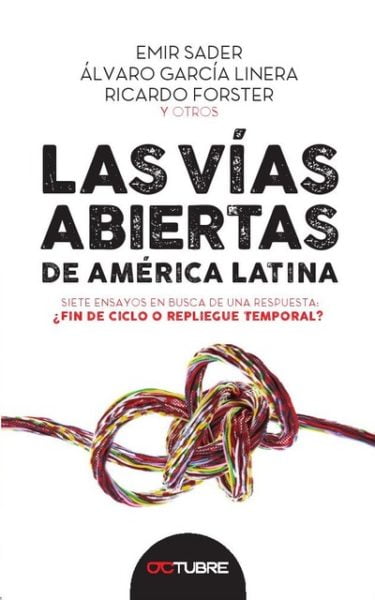

Over and out pour la Nouvelle Gauche ? L’interview donne un avant-goût de l’ouvrage qu’il a publié récemment Las vías abiertas de América Latina : Siete ensayos en busca de una respuesta : ¿ fin de ciclo o repliegue temporal ?1 Après une bonne décennie de régimes progressistes, les analystes fidèles à la Nouvelle Gauche font le bilan dans six pays, sous la coordination d’Emir Sader. Álavaro García Linera — depuis 2006 vice-président du gouvernement MAS (Mouvement vers le Socialisme) en Bolivie — livre une analyse générale. Las vías abiertas — allusion à l’ouvrage d’Eduardo Galeano Las venas abiertas de America Latina (connu en traduction française comme Les veines ouvertes de l’Amérique latine) — renvoient aux deux directions que peut prendre le continent : une reconquête néolibérale agressive ou une consolidation des réalisations anti-néolibérales. Le chemin que va prendre l’Amérique latine est encore en ce moment l’objet de luttes.

Lava : En tant qu’étudiant, vous avez vécu activement le coup d’État de 1964 et la dictature militaire. Plus de cinquante ans plus tard, le Brésil connaît de nouveau un coup d’État. Est-ce que l’histoire se répète ?

Emir Sader : Ce que le Brésil connaît en ce moment ne peut pas être comparé à un coup d’État militaire. La dictature a mis en place une répression totale, tant physique qu’idéologique. Et une vision à long terme. Mais pour cela, le régime de Temer n’est pas de taille. Il proclame qu’il va réunifier le pays et regagner la confiance économique, mais il ne dispose ni de la victoire électorale ni des moyens matériels. Après quatre défaites électorales de suite et la perspective de continuer à perdre contre l’actuel candidat PT à la présidence Lula, la droite s’est décidée pour un chemin plus court : une prise de pouvoir politique. Le parlement, où la droite conservatrice a la majorité depuis 2014, a fourni le marchepied. Le coup d’État actuel s’est produit comme un processus, petit à petit. Au début, une fracture drastique avec le régime PT semblait absolument impossible. Jusqu’en avril 2016. À ce moment-là, on a assisté à un cirque ridicule au parlement. On a vendu le vote parlementaire sur l’impeachment de Dilma comme une intervention technico-juridique « neutre », mais ça a été un coup à motivation strictement politique. Voilà comment on a créé les conditions d’une fracture institutionnelle. Mais cela n’a rien à voir avec 1964.

On a vendu le vote parlementaire sur l’impeachment de Dilma comme une intervention technico-juridique « neutre », mais il y avait derrière ce coup une motivation strictement politique.

Le gouvernement d’après le coup d’État n’a pas perdu de temps. Les propositions de réforme de Temer portent l’une après l’autre préjudice aux droits sociaux acquis. Le néolibéralisme est réintroduit sous les yeux des Brésiliens.

C’est juste, mais nous voyons en même temps une réaction politique et sociale relativement forte ; Temer a l’air d’hésiter. Il y a répression, suivie immédiatement par le retrait ou l’ajournement des mesures annoncées. Le premier pas a été fait ; le PT est sorti du gouvernement. Maintenant, les contradictions internes commencent à apparaître. Le Brésil se bat depuis trois ans contre une récession et il n’y a pas d’amélioration en vue. Cela rend absurde la sévère réforme fiscale annoncée. Non pas que le but véritable des décideurs soit une revitalisation de l’économie. Ils représentent le capital financier spéculatif qui a tout intérêt à un régime récessif. Les conséquences financières pour les pouvoirs locaux et régionaux sont dramatiques. Le mécontentement est en outre nourri par la mise à mal de programmes sociaux tels que les subsides aux familles Bolsa Familia et le programme de logement Minha Casa Minha Vida.

Comment ce mécontentement s’organise-t-il ? Quel rôle les mobilisations progressistes contre le régime Temer jouent-elles ?

Les mouvements sociaux progressifs se sont fait attendre. Au début, tous les mouvements sociaux étaient unis dans leur critique de la gestion économique de Dilma. Elle a commis l’erreur de combattre la crise économique par des économies supplémentaires. Quand elle a pris des mesures contre le capital spéculatif, la droite a sorti une campagne idéologiquement extrême et verbalement agressive, menée par les médias et le secteur financier. Corruption, gouvernement PT et catastrophe économique sont devenus synonymes. C’est ainsi qu’on a répandu le message que la politique corrompt tout et qu’on a retiré de l’ordre du jour politique la gestion sociale. À un certain moment, on a commencé à exiger le retour d’un régime militaire. Et ça a encore été plus loin, avec des messages comme « pourquoi n’ont-ils pas torturé Dilma à mort sous la dictature militaire ? »

Quand il s’avéra que l’intention de la droite était de faire déposer Dilma, les mouvements sociaux se sont rendu compte que leurs droits acquis étaient en jeu. Des mouvements autochtones, féministes, afro-brésiliens et artistiques sont descendus dans la rue, de concert avec les syndicats, le MST (le mouvement des fermiers sans terre), les sans-abris et d’autres acteurs sociaux. « Fora Dilma » (Dilma doit partir) est devenu « Não ao Golpe » (non au coup d’État) et finalement « Fora Temer ». L’idée qu’un coup d’État avait eu lieu renforçait les protestations. Depuis lors, le paysage urbain du Brésil continue à être caractérisé par des mobilisations de toutes sortes. Par le truchement des médias, c’est une joute politique qui se livre. Internet est devenu le terrain d’une guérilla. La droite contrôle l’armée régulière, les grands canaux de radio et de télévision. Mais les protestations populaires de droite restent de faible ampleur parce qu’il n’y a aucune figure politique du côté de la droite qui puisse concurrencer la popularité de Lula.

Lula tient un rôle toujours plus éminent dans vos analyses du panorama politique brésilien, et plus largement, du panorama politique de l’Amérique latine. Les accusations de corruption à son adresse mettent Lula de plus en plus en difficulté. Comment comprendre l’énigme Lula ?

Il n’y a pas de preuves des accusations à son encontre, seulement des convictions. En tant que président, Lula a eu effectivement des liens étroits avec le monde de l’entreprise et il a négocié des conditions avantageuses pour le peuple brésilien. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de sérieux problèmes. La corruption et l’enrichissement personnel grâce à l’industrie du bâtiment et aux entreprises d’État, c’est courant. Avec Petrobras, ça s’est passé sur une échelle beaucoup plus grande. Il y a certainement des membres du PT qui n’ont pas la conscience tranquille ; certains d’entre eux purgent maintenant leur peine. Mais cela n’a rien à voir avec les présidents du PT. Ils n’étaient certes pas en mesure de découvrir ce qui se passait. Mais ils en ont payé le prix. La tête de Lula devait tomber. Mais s’il existe une seule exception qui soit l’objet de succès, jouisse d’une énorme popularité et ne soit pas corrompu, c’est Lula. Cela fait partie de la même grande opération médiatique de droite dans toute la région, contre des leaders comme Rafael Correa, Evo Morales et Cristina Kirchner. On répand beaucoup de mensonges, et si les médias les répètent suffisamment, l’idée de corruption reste dans l’air.

Lula peut jouer un rôle décisif pour l’avenir de la gauche. Sa popularité empêche qu’il se fasse emprisonner. Lula n’est pas simplement populaire du fait de son discours. Il peut effectivement prouver que le pays va mieux. Sous son gouvernement, le focus néolibéral est passé de la sécurité financière à la gestion sociale. Ça, les gens le sentent.

Lula peut jouer un rôle décisif pour l’avenir de la gauche.

Quelles sont les implications du coup d’État pour les régimes progressistes dans l’optique plus large de toute la région ? Pouvons-nous parler d’une fin du cycle progressiste en Amérique latine ?

Mon dernier livre Las vías abiertas de América Latina essaie de démêler la question de savoir si nous sommes — ou non — à la fin d’un cycle progressiste dans la région. L’ouvrage rassemble des analyses de l’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de l’Équateur, de l’Uruguay et du Venezuela, avec une analyse générale par le vice-président bolivien Álvaro García Linera.

Pour le moment, on ne peut pas parler d’un nouveau cycle. Le dernier cycle a commencé dans les années 70, quand le « desarrolismo » a été remplacé par le modèle néolibéral2. L’Amérique latine a été sans aucun doute la victime la plus importante du néolibéralisme, et en général, des changements historiques qui ont eu lieu à ce moment-là. Premièrement, il y a eu un nouveau moment historique avec le remplacement d’un monde bipolaire par un ordre unipolaire, sous l’empire des États-Unis. Deuxièmement, un long cycle d’expansion a pris fin, qui s’est déroulé de la seconde guerre mondiale aux années 70 — le siècle d’or du capitalisme selon les termes de Hobsbawm. Auparavant, c’étaient les entreprises industrielles qui stimulaient la croissance économique. De nos jours, ce rôle échoit au capital financier qui parasite la dette. Nous nous trouvons dans un long cycle de déclin dont nous ne savons pas quand il va finir. Troisièmement, on a abandonné le modèle de l’État-providence et on l’a remplacé par un modèle de compétition où le succès des uns signifie la misère des autres.

Il ne faut pas sous-estimer les efforts qui seront nécessaires pour surmonter l’héritage néolibéral de l’Amérique latine. L’Amérique latine est accablée par une crise d’endettement, un déclin économique et une dictature militaire dans quatre de ses pays les plus importants. Cela a brisé la capacité de résistance des mouvements sociaux et a laissé le champ libre à des régimes néolibéraux de la tendance la plus radicale. Le Chili défendait, tout comme l’Uruguay et le Costa Rica, un modèle social qui a été complètement absorbé par la privatisation. Les droits sociaux ont été brisés de manière violente dans toute la région — sauf à Cuba. C’est pour cela que c’est ici, en Amérique latine, qu’il y a eu la réaction la plus vive.

Je ne supporte pas de lire que l’Amérique latine de gauche est en train de traverser sa crise la plus grave. Carajo ! Ce qui a été beaucoup plus grave, ça a été en premier lieu la dictature militaire et en deuxième lieu le néocapitalisme. Tous deux ont battu la gauche au niveau des idées. C’est avec des idées qu’ils ont assassiné sa force et son avenir. Comme l’affirme García Linera, toute victoire politique est précédée par une victoire des idées, la croissance d’une certaine prise de conscience qui s’exprime dans une force politique. Le climat anti-Kirchner ou anti-Dilma actuel reste conjoncturel, il n’a pas un potentiel suffisant pour promouvoir un avenir. L’arrivée au pouvoir de la droite ne se traduit pas par une nouvelle période structurelle. Nous ne voyons qu’une restauration de modèles ratés. Je ne sous-estime pas la défaite actuelle, mais si on fait une comparaison, cette crise est beaucoup plus bénigne.

Je ne supporte pas de lire que l’Amérique latine de gauche est en train de traverser sa crise la plus grave.

García Linera décrit la situation actuelle comme une vague dont une première phase positive touche à sa fin, due notamment au bouleversement dans le contexte international, favorable dans un premier temps. Malgré un début difficile, différentes forces progressistes comme le kirchnerismo, le lulismo et le leadership d’Evo Morales se sont développées dans la dernière décennie jusqu’à devenir des valeurs sûres de modèle post-néolibéral. Il est vrai que ce processus de transformation n’a pas pu rompre avec la base du néolibéralisme, c’est-à-dire le capitalisme financier et le monopole privé des médias. C’est de cela que nous sommes victimes aujourd’hui. Mais le modèle post-néolibéral peut se rétablir, à condition de se livrer à une solide autocritique.

Le Venezuela ne représente pas une variable du même ordre de grandeur que le Brésil, mais il revêt une grande importance symbolique et idéologique dans ce panorama. Quel rôle le Venezuela, et en particulier le PSUV, joue-t-il, aujourd’hui ?

Le Venezuela se trouve dans une situation d’usure politique. Je n’aime pas critiquer ouvertement le PSUV, mais depuis la mort d’Hugo Chávez et dans les circonstances économiques actuelles, le gouvernement a développé un énorme problème de légitimité. Le Venezuela consacre à la solidarité internationale une bonne partie de ses moyens issus de l’extraction de pétrole, ce qui contribue fortement à des processus d’intégration régionaux. Le pays n’est en effet pas parvenu à transformer le prix extrêmement élevé du pétrole en investissements productifs. Les prix des carburants n’ont du reste jamais été adaptés — même pas sous Chávez. L’entreprise pétrolière nationale PDVSA fonctionne dans le rouge parce que les prix sur le marché interne sont ridiculement bas. Le pétrole y est meilleur marché qu’un verre d’eau minérale. Les changements de prix actuels touchent maintenant le Venezuela deux fois plus fort.

En réponse à la crise économique sévère, le gouvernement a commencé à subsidier la consommation de vivres. Mais il n’y a aucun contrôle sur la circulation de ces produits. Une partie n’est visiblement pas achetée, une autre partie passe en fraude en Colombie, une autre partie encore se vend au marché noir et une petite partie arrive dans les magasins. Le PSUV perd ainsi l’appui des secteurs populaires.

Vous parlez du post-néolibéralisme. Comment ce modèle est-il né et comment peut-il alimenter une renaissance de gauche en Amérique latine ?

Le modèle post-néolibéral a trois caractéristiques générales. D’abord, on donne la priorité à la gestion sociale. On a affaire ici, en fin de compte, au continent du monde qui connaît le plus d’inégalités. En deuxième lieu, on donne la priorité à l’intégration régionale et aux échanges Sud-Sud, une alternative aux traités de libre-échange avec les États-Unis d’Amérique. Troisièmement, on confie un rôle central au marché. Le post-néolibéralisme implique le rétablissement de l’État comme garant de la croissance économique et de la sauvegarde des droits sociaux.

L’émergence du post-néolibéralisme ne marquera certes pas le début d’une nouvelle phase historique. Le post-néolibéralisme est une réaction au rejet de l’État, à la récession économique, à l’hégémonie du capital financier, au monopole des médias, et — surtout — à un style de consommation nord-américain. Le développement économique est stimulé par une répartition des revenus et par un élargissement du marché interne grâce à la démocratisation du pouvoir d’achat. La répartition des revenus impose une augmentation des salaires supérieure à l’inflation et la formalisation du travail. Les plus pauvres doivent être intégrés dans le budget du gouvernement. Au Brésil, le salaire minimum est monté de 70 % en plus de l’inflation au cours des douze années passées. Vingt millions de personnes ont trouvé un travail avec un contrat formel. Le Brésil ne passe plus pour un pays de famine. Le post-néolibéralisme n’est donc pas un modèle purement théorique. Il s’appuie en fait sur des recettes traditionnelles ou européennes de l’État-providence. Dans différents pays, ces recettes ont déclenché des changements positifs concrets et profonds. Dans les cercles conservateurs de la droite brésilienne, ça a provoqué une réaction de fureur.

Quelles stratégies désignées voyez-vous pour une intégration régionale de l’Amérique latine dans ce panorama mondial ? Quels sont les défis et les solutions ?

Quelles stratégies désignées voyez-vous pour une intégration régionale de l’Amérique latine dans ce panorama mondial ? Quels sont les défis et les solutions ?

La récupération par la droite est un facteur significatif dans le processus d’intégration régionale, parce que c’est un processus fragile et donc réversible. Le modèle post-néolibéral s’est formé sur l’axe Kirchner-Lula, présidents de deux des nations les plus importantes de la région. Si le Brésil et l’Argentine se rallient à la vague néolibérale, les perspectives d’une intégration régionale sont minimes. C’est plus déterminant que, par exemple, l’accord de partenariat transpacifique, le TPP3. Si le PT peut gouverner à nouveau au Brésil, il peut y avoir alliance avec l’Uruguay, l’Équateur et la Bolivie. En Argentine, on peut aussi conclure des accords. En ouvrant le marché, les entreprises brésiliennes y gagneront du terrain. Suicide pur et simple. Le Brésil restera la variable décisive dans les prochaines années.

Malgré leurs discordances, les régimes de gauche et de droite montrent de fortes similitudes dans leur gestion des matières premières, comme l’affirme une critique qui trouve un grand écho dans la région. La sociologue argentine Maristella Svampa parle d’un Commodities Consensus, qui a remplacé le Consensus de Washington. Les régimes aussi bien conservateurs que progressistes donnent la priorité aux industries extractives en fonction d’une économie d’exportation. Quel est votre point de vue ?

La théorie peut être utile pour expliquer les différences, mais pas tellement pour expliquer les similitudes. Les marchandises sont typiques de tous les pays néolibéraux. Cela a apporté au Pérou une croissance économique énorme, mais socialement parlant, le pays est en perdition. Pourquoi d’autres pays à croissance semblable comme la Bolivie ont-ils, eux, connu un changement social ? C’est ce que la production de matières premières ne peut pas expliquer.

Ce qui est central dans la théorie de Svampa et d’autres auteurs, c’est le concept de mouvements sociaux autonomes. À mon époque, on opposait l’autonomie à l’alliance, comme le communisme à la bourgeoisie. Mais maintenant, on oppose l’autonomie à la politique ! Ce qui se cache derrière cette théorie, c’est l’idée que nous pouvons changer le monde sans prendre le pouvoir, dans la ligne néomarxiste de Toni Negri et John Holloway. Ce courant de gauche radical passe complètement à côté du parcours historique de l’Amérique latine. Ces théoriciens ont détruit les mouvements sociaux sans offrir d’alternative. Leur théorie présente l’État comme réactionnaire. Ils ont contribué ainsi à la disparition des piqueteros d’Argentine (les groupes de protestation qui s’organisaient dans les années 90 contre la politique néolibérale de Menem). Quand on organise des élections pendant la plus grande crise en Argentine, on entend le cri « que se vayan todos », qu’ils partent tous. C’est dans ce contexte que les piqueteros ont commencé à éviter tout contact avec l’État. C’est la même chose pour les zapatistes. La disparition politique de ces mouvements révolutionnaires s’est effectuée à partir du monde universitaire.

Mais l’idée d’autonomie que font passer ces théoriciens connaît quand même aujourd’hui un énorme engouement ?

Mais cette idée, ça signifie que c’est la fin ! Les mouvements sociaux modernes, en Bolivie par exemple, ont fait chuter différents gouvernements et ont alors formé un parti à eux, le MAS, sous la direction d’Evo Morales. C’est en formant un parti et en prenant ainsi le pouvoir qu’ils ont pu changer le pays de façon drastique. Nous voyons la même chose en Équateur. C’est la différence avec des mouvements sociaux qui ne se lient pas à l’État. Ceux-ci dégénèrent en projet néolibéral. Regardez le Forum social mondial. On y a tenu le même discours contre l’État. Les nouveaux mouvements politiques en Amérique latine ont été exclus du FSM.

La formation d’un parti politique n’est bien sûr pas un but en soi, mais les mouvements sociaux doivent s’organiser à un moment ou un autre en mouvement politique. Ça signifie qu’ils choisissent des leaders politiques, réalisent des objectifs concrets, et changent ainsi le pays. En fin de compte, c’est l’État qui contrôle le capital financier. C’est l’État qui garantit les droits sociaux.

En tant qu’analyste politique, leur théorie m’intéresse beaucoup. En plus, pendant les élections d’Argentine, il y a eu effectivement un effet que se vayan todos. Le nombre de bulletins blancs a augmenté. Mais cette « autonomie » ne s’est traduite en aucune façon par un phénomène politique.

Des mouvements sociaux qui se détournent de l’État dégénèrent en projet néolibéral.

Leurs arguments sur l’extractivisme se fondent sur un réductionnisme économique. Réduire la Bolivie à un modèle extractiviste, c’est comme si on mettait la Bolivie sur le même pied que le Pérou ! On écrit des choses semblables sur l’Équateur, entre autres mon bon ami François Houtart. Il défend les mouvements sociaux de gauche qui s’opposent au gouvernement Correa, mais sans mentionner l’alliance entre la gauche extrême, représentée entre autres par le mouvement Pachakuti et la droite, représentée par le candidat à la présidence Lasso.

On ne peut quand même pas nier qu’il y a une grande impatience dans les mouvements sociaux ? Beaucoup trouvent que les décisions prises par les gouvernements progressistes ne vont manifestement pas assez loin.

C’est juste dans un certain sens. Mais c’est aussi le rôle des mouvements sociaux. Prenez le MST. Ils critiquent à bon droit la politique agraire du gouvernement brésilien. Leur but reste néanmoins inchangé. Il règne une grande impatience, mais le MST ne mise pas sur une rupture politique radicale avec les décideurs. Quand la lutte elle-même devient le but, il vaut mieux devenir une entreprise. Je trouve ça bien, qu’on critique, par exemple la politique économique de Dilma. Mais l’objectif de tout temps reste la défense de la démocratie.

Et si on élargit le panorama, quel est votre regard sur l’Europe ? Y a-t-il des leçons à tirer pour la lutte sociale en Europe où la Nouvelle Droite gagne également du terrain ?

Tant qu’il n’y a pas de crise de légitimité complète en Europe, il faut qu’on organise une nouvelle consultation et qu’on mette sur pied un nouvel Acte unique. Il ne faut plus que le ciment soit l’euro. La grande difficulté en ce qui concerne les revers de la gauche et de la démocratie en général dans pratiquement toute l’Europe est la politique d’austérité dominante dans les États européens. Cette politique est un piège qui tient la gauche enchaînée. La politique monétaire cadenasse tout.

La leçon pour l’Europe est en bref : ¡ Sí se puede !

Ce qui se déroule en Grèce est une tragédie. Un seul gouvernement hypothèque l’avenir du pays. Le peuple ne l’accepte plus, mais il est enchaîné par les engagements contractés par les gouvernements précédents. Cela montre à quel point les traités de libre-échange avec les États-Unis restreignent la souveraineté des pays. Le Brésil a mis un frein au processus dans la phase finale des pourparlers sur un traité de libre-échange. À partir de ce moment-là, le Brésil a cessé de conclure des accords bilatéraux. Ceux qui sont tombés dans le piège bilatéral sont « jodidos », ils se sont fait avoir — le Mexique plus qu’aucun autre. Mais l’ALCA (la zone américaine de libre-échange) n’a jamais vu le jour. Les États-Unis n’y sont pas parvenus. C’est pour cela que nous avons pu conserver une certaine marge en Amérique latine.

La leçon pour l’Europe est en bref : « ¡ Sí se puede ! », oui, on peut ! En Amérique latine, les régimes progressistes ont réussi à s’organiser individuellement et à prendre le pouvoir, d’abord au Venezuela, puis au Brésil, et ainsi de suite. Après, ils se sont groupés en région. C’est la différence entre l’Amérique latine et l’Europe. En Europe, on a mis la Grèce et l’Espagne dans l’impossibilité de poursuivre leur propre projet et de s’unir.

Cette interview a été réalisée à Bredene le 18 septembre 2016. Le journaliste et écrivain Raf Custers et la plateforme d’information ComuniCambio ont contribué à la préparation de l’interview.

Footnotes

- Emir Sader et autres, Las vías abiertas de América Latina : Siete ensayos en busca de una respuesta : ¿ fin de ciclo o repliegue temporal ? (Les voies ouvertes de l’Amérique latine, sept essais à la recherche d’une réponse : fin de cycle ou recul temporaire ?) Editorial Octubre, Buenos Aires, 2017.

- Desarrollo (développement) : selon cette théorie de développement économique, les pays du tiers monde devraient choisir la création d’un marché intérieur fortement développé tout en levant de taxes élevées sur les marchandises importées.

- Le Trans-Pacific Partnership dont les États-Unis se sont désengagés en janvier 2017. (NDLR.)