De plus en plus de citoyens soutiennent la nationalisation du secteur. De leur côté, les partis traditionnels et la multinationale Engie y voient l’occasion de socialiser les coûts des déchets nucléaires.

Aujourd’hui, même les architectes du marché de l’énergie européen doivent le reconnaître, la faillite de la libéralisation de l’énergie est évidente : des prix impayables et dont l’évolution est soumise au casino des bourses, poussant les gens à rester dans le froid et les usines à fermer ; une production énergétique qui repose toujours énormément sur des sources polluantes ; une dépendance forte aux importations d’énergie. La nationalisation du secteur de l’énergie est une réponse qui gagne en audience ces derniers mois.

Mais concrétiser cette ambition semble pour beaucoup inatteignable. Ne risque-t-on pas de socialiser les pertes et coûts futurs ? Que faire des centrales nationalisées ? Quelles indemnités devrions-nous payer ? Ne risque-t-on pas d’être punis par les autorité européennes et les géants du secteur ?

La Belgique est un cas exemplaire de ces enjeux. L’électricité y est majoritairement dans les mains d’une multinationale étrangère, Engie. Le récent accord au sujet de la prolongation de deux réacteurs nucléaires comprend d’ailleurs une nationalisation partielle des infrastructures. Alors, est-on sur la bonne voie ? Y a-t-il des bonnes et des mauvaises nationalisations ?

- 1 En Belgique, reprendre le contrôle d’Engie est indispensable pour avoir une politique énergétique pour les gens

- 2 Une socialisation des pertes au service d’Engie

- 3 Une nationalisation à 100 % au profit de la collectivité, pour une énergie moins chère et plus verte

- 4 Nationaliser l’énergie est une lutte de classe

En Belgique, reprendre le contrôle d’Engie est indispensable pour avoir une politique énergétique pour les gens

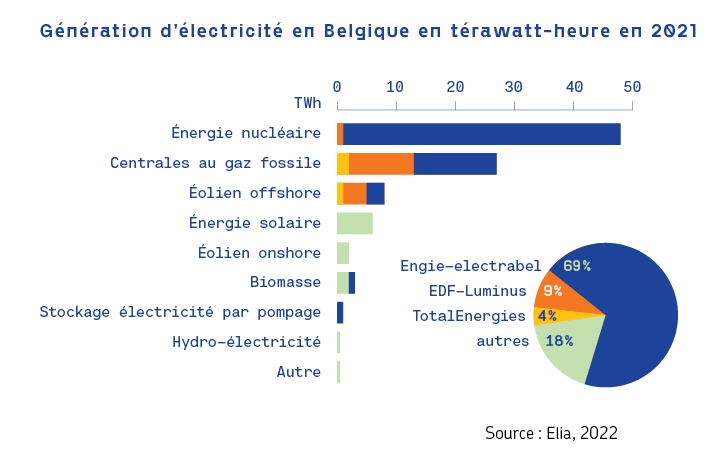

En rachetant le producteur historique d’électricité en Belgique, Electrabel, la multinationale française Engie a pu s’emparer du marché belge de l’électricité. Engie détient à elle seule 70 % de la production électrique du pays. Elle contrôle la quasi-totalité du parc nucléaire, mais aussi la majorité des centrales au gaz, de nombreux parcs éoliens via différentes filiales, ainsi que la plus grande infrastructure de stockage d’énergie, la centrale de Coo, dans les Ardennes.

On estime qu’Electrabel a rapporté 15 milliards à Engie depuis 1998 et sa prise de contrôle de la majorité du capital de l’énergéticien belge.

En devenant propriétaire de ces infrastructures, Engie a aussi hérité d’investissements largement amortis et donc très rentables. Car la stratégie de l’État belge, appuyée par les représentants patronaux, a été de surfacturer l’électricité dans les années ’70, ’80 et ’90 pour rembourser au plus vite les investissements dans les centrales nucléaires et le réseau électrique, et profiter d’une électricité moins chère ensuite.

Tous les travailleurs belges ont donc payé ces infrastructures avec leurs factures, dont les bénéfices vont maintenant uniquement à Engie.

Electrabel est devenue la « vache à lait » de la multinationale. On estime qu’elle lui a rapporté 15 milliards depuis 1998 et sa prise de contrôle de la majorité du capital de l’énergéticien belge. La quasi-totalité de ces profits a été reversée en dividendes.

Ce pouvoir économique donne à Engie un pouvoir politique. Vu sa position dominante, elle négocie « dans un fauteuil » avec les autorités belges, que ce soit en menaçant de nous couper le courant ou en installant ses représentants dans les cabinets ministériels. Ainsi, Engie tire profit de toutes les décisions prises en matière d’énergie en Belgique. Depuis la fin des années ’90, l’objectif affirmé des gouvernements fédéraux successifs était de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par de l’énergie renouvelable. En 2003, une loi a même été votée puis adaptée et confirmée en 2015, avec un arrêt programmé de tous les réacteurs d’ici 2025. Engie en a profité pour obtenir de généreux subsides en vue de développer la production d’électricité éolienne ou solaire. Mais aussi de conserver et même construire de nouvelles centrales au gaz aux frais du contribuable, car ces centrales devaient assurer notre équilibre énergétique à la suite de la fermeture des centrales nucléaires, le temps de disposer de suffisamment d’électricité verte.

Maintenant que le gouvernement a fait le choix de prolonger la durée de vie de certains réacteurs, Engie réclame des subsides pour les travaux nécessaires à leur remise à niveau. Mais l’enjeu central pour Engie est la question du passif nucléaire, c’est-à-dire des coûts futurs liés au démontage des centrales nucléaires et au stockage des déchets radioactifs, qui interviendront tôt ou tard. L’estimation actuelle de ce coût est d’environ 40 milliards d’euros.

Aucun démontage complet et stockage final des déchets d’une centrale nucléaire n’a été mené à bien dans le monde. En Belgique, aucun choix définitif n’est intervenu sur la technologie et le lieu de stockage des déchets. Les chances sont grandes que ce coût du démontage, qui durera cent ans, soit plus élevé. La loi prévoit qu’Engie provisionne des fonds pour couvrir ces coûts et que le montant soit revu tous les trois ans, en fonction de l’évolution des coûts réels du démontage et du rendement des fonds placés, ce qui suscite une grande incertitude chez les actionnaires d’Engie, car cela pourrait faire baisser la valeur de leurs actions . Par conséquent, Engie fait tout pour réduire et plafonner son intervention et reporter les risques sur les autorités publiques.

Engie est gagnante dans la crise actuelle. Alors que la majorité de sa production se base sur des centrales nucléaires, dont les coûts de production ne sont pas soumis aux fluctuations du prix du gaz ou du pétrole, elle peut vendre cette électricité aux prix exorbitants atteints par les bourses, jusqu’à plus de dix fois son coût de production. (Remarque : Pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas le mécanisme du merit order, ce passage risque de paraître obscur ; il vaudrait peut-être mieux l’expliquer) Ainsi, les profits presque constants tirés d’Electrabel se transforment en surprofits1 , chiffrés à 9 milliards.

C’est donc une entreprise en position de monopole, qui contrôle une production essentielle, l’électricité, et donc son prix. Elle tire profit d’investissements financés par l’ensemble des contribuables et détourne les décisions politiques à sa guise2. Alors, lorsqu’on leur pose la question, de plus en plus de Belges réclament une nationalisation complète d’Electrabel et un contrôle public sur l’énergie.

Cette nationalisation d’Engie-Electrabel et plus largement du secteur de l’énergie a fait un retour en force dans le débat public, avec des prises de position et des décisions qui brouillent les cartes. Jusqu’il y a quelques mois, en Belgique, parmi les partis politiques, il n’y avait que la gauche radicale (le PTB) qui luttait pour une reprise de contrôle publique de l’énergie. Pourtant, récemment, cette revendication a connu de nouveaux défenseurs inattendus. Ainsi, dans le cadre des négociations sur la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires belges, les partis socialistes se sont mis eux aussi à revendiquer la nécessité de reprendre le contrôle public de ces réacteurs. Même les libéraux ont avancé la possibilité de réquisitionner les réacteurs nucléaires et de les placer en gestion publique. D’ailleurs, l’accord conclu entre le gouvernement belge et Engie au sujet de la prolongation de deux réacteurs nucléaires comprend effectivement une prise de participation de l’État, à hauteur de 50 %, dans la propriété de ces réacteurs. Or cela semble satisfaire tant les partis de droite que les écologistes et les socialistes, qui avaient pourtant tous voté la libéralisation du secteur à la fin des années ‘90. Même Engie est aux anges. Seraient-ils tous devenus marxistes ?

L’État va payer la moitié des frais de rénovation des réacteurs prolongés, un milliard d’euros au minimum, et s’engage à garantir les revenus d’Engie.

Non, loin de là. Cette prise de participation publique correspond en fait à une socialisation des coûts actuels. L’État va prendre en charge la moitié des frais de rénovation des réacteurs prolongés, on parle d’un budget d’un milliard d’euros au minimum. Une socialisation des risques aussi, puisque l’État s’engage à garantir les revenus d’Engie, soit via un prix minimum de l’électricité vendue, au cas où le prix de l’électricité baisserait fortement, soit via un subside fixe si les réacteurs sont mis à l’arrêt, un risque bien réel vu l’âge des centrales. Par exemple, comme l’explique l’expert de l’énergie de la VRT Luc Pauwels3, le réacteur 1 de la centrale de Tihange, lui aussi prolongé pendant dix ans, a été tellement souvent à l’arrêt à la suite de pannes multiples qu’il est probable qu’il ne dégage aucun bénéfice pendant ces dix années, même en tenant compte de l’explosion actuelle des prix de l’électricité.

Or, cet argent public investi pour venir au secours d’Engie risque de se retrouver sur les factures d’énergie des familles. Surtout si Engie obtient un plafonnement de son intervention financière dans le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires. En effet, si le coût dépasse ce plafond, ce qui est très probable, c’est l’État et donc les contribuables qui prendront en charge l’ensemble des frais. Le comble : c’est un ancien cadre d’Engie qui sera chargé par le gouvernement d’estimer l’enveloppe maximale dont devra s’acquitter la multinationale pour le passif nucléaire4.

Les ménages belges vont donc payer une troisième fois pour ces centrales : leurs factures ont d’abord servi à amortir l’investissement des années 70 aux années 90, puis à alimenter les profits d’Engie dans les années 2000 aux années 2020 ; elles vont maintenant éponger les frais pour leur remise à niveau puis leur démontage des années 2020 aux années…2100. Quant aux activités d’Engie-Electrabel, elles ne sont bien sûr pas entravées par le contrôle de l’État, la multinationale reste libre de vendre son énergie au prix fort et d’encaisser les profits. En échange de toutes ces concessions, l’État devient copropriétaire de seulement 8 % de la production électrique du pays, ce qui est loin d’être suffisant pour « reprendre notre énergie en main » comme le clament plusieurs membres du gouvernement belge. En fait, loin d’être une victoire face à Engie, cet accord est une capitulation complète, qui rencontre l’ensemble des demandes de l’entreprise et témoigne de sa puissance dans le cadre politique et réglementaire actuel. Et comme le dit le journaliste de la RTBF Philippe Walkowiak, « à la fin c’est le contribuable qui paie »5.

L’État devient copropriétaire de seulement 8 % de la production électrique du pays, c’est loin d’être suffisant pour « reprendre notre énergie en main ».

Cette nationalisation des pertes n’est pas une particularité belge. Le gouvernement allemand a par exemple nationalisé Uniper, l’un des cinq plus grands acteurs énergétiques du pays, et détient maintenant 99 % de l’entreprise. Cette reprise en main publique vise en fait à éviter la faillite d’Uniper, qui était l’un des plus grands acheteurs de gaz russe. Suite à la rupture de ses approvisionnements, elle doit se fournir en gaz sur le marché, où les prix ont explosé, et enregistre donc des milliards de pertes. En nationalisant l’entreprise, l’État prend à sa charge ces pertes.

De même, le gouvernement français, déjà propriétaire de 80 % des parts d’EDF, entend monter à 100 % dans les prochains mois. Non pas pour reconstruire un service public de l’énergie, mais bien pour prendre en charge les énormes pertes de l’entreprise à la suite de la mise à l’arrêt de la moitié des réacteurs nucléaires du pays pour cause de retard d’entretiens ou de défaillances dans les systèmes de sécurité. Pire, par ce contrôle public complet, Macron espère faciliter la mise en œuvre de son projet de diviser l’entreprise en plusieurs entités et de privatiser les plus rentables.

Finalement, que ce soit pour la prolongation des réacteurs nucléaires en Belgique ou avec les exemples français et allemands, on se retrouve, comme pendant la crise bancaire de 2008, à nationaliser les pertes et à venir en aide aux acteurs privés en difficulté avec de l’argent public, tout en laissant au privé les profits passés, actuels et futurs par le maintien des logiques de marché qui ont amené à cette crise.

L’Etat qui vient au secours du privé, souvent même à sa demande, pour traverser les crises ou remettre de l’ordre sans rien changer au système : c’est un mécanisme connu (fréquent?) dans le cadre du capitalisme. Les exemples d’entreprises contrôlées par l’Etat, en majorité ou en totalité, et qui sont gérées comme des entreprises privées sont nombreux.

En Belgique, pensons par exemple à Belfius, qui appartient à 100% à l’Etat belge depuis 2011, à la suite de la crise bancaire, et qui ne remplit pourtant aucun objectif public ou collectif. L’Etat belge est aussi actionnaire majoritaire de Proximus (53% des parts lui appartiennent) mais l’entreprise est gérée comme un acteur privé des télécommunications et est même coté en bourse à Bruxelles au service des besoins collectifs (?). Paradoxalement, en plus d’être l’actionnaire majoritaire d’EDF, l’Etat français détient aussi 25% d’Engie, il est donc partie prenante de deux des trois géants qui contrôlent le marché belge. Mais tout comme pour EDF, le gouvernement français laisse gérer Engie comme un monopole privé et se contente d’en récupérer les dividendes.

Engels, le compagnon de lutte de Marx, en parlait déjà à la fin du XIXe, en évoquant la nationalisation au service des capitalistes : incapables de résoudre leurs crises, menacés de faillite, les capitalistes se tournent vers les États pour recevoir de l’aide, partager les risques6. Ces nationalisations au service du patronat n’ont donc rien à voir avec une reprise en main publique et démocratique au service des besoins collectifs.

Pour autant, ce contrôle public peut être un préalable pour faire naître de nouvelles luttes. Si on revient sur le cas de Belfius, le collectif « Belfius est à nous », actif depuis de nombreuses années, revendique une mise au service du collectif de la banque7 et lutte contre les projets gouvernementaux de privatisation. De même, comme nous l’expliquons plus bas, les syndicats français s’appuient sur le contrôle de l’Etat sur EDF pour lutter pour une autre politique énergétique.

Une nationalisation à 100 % au profit de la collectivité, pour une énergie moins chère et plus verte

Mais alors, comment éviter une socialisation des coûts actuels et des pertes futures en cas de prise de contrôle publique et d’Engie-Electrabel et plus généralement des géants de l’énergie ? En somme, comment nationaliser au service des besoins sociaux et environnementaux collectifs ?

Tout d’abord, si l’objectif est de rompre avec la toute-puissance des géants du secteur, il faut casser leur principal levier de pouvoir, celui de nous couper le courant. Cela veut dire nationaliser tous les grands acteurs de l’énergie et leurs actifs. Autrement dit, si l’on veut reprendre notre destin énergétique en main, c’est bien l’ensemble des centrales d’Engie, EDF-Luminus et de TotalEnergies qu’il faut nationaliser entièrement plutôt qu’une prise de contrôle partielle de deux centrales nucléaires vieillissantes. Le second point est de cesser de financer ces monopoles avec de l’argent public, que ce soit pour soutenir temporairement des entreprises en difficulté ou pour prendre en charge des frais que ne voudrait pas financer le privé. La question des coûts futurs liés au démontage des infrastructures fossiles ou nucléaires doit faire l’objet d’une réponse tout aussi ferme : ce sont les responsables de ces coûts, les monopoles privés de l’énergie et leurs actionnaires, qui doivent les prendre en charge intégralement.

Belfius, qui appartient à 100% à l’Etat belge depuis 2011 suite à la crise bancaire, ne remplit aucun objectif public ou collectif.

En Belgique, Engie a pu prendre la main sur Electrabel sans aucun engagement vis-à-vis des choix passés. Elle n’a pas dû indemniser tous les Belges ou s’engager à vendre son électricité moins cher (c’est ici un adverbe) en échange de sa prise de contrôle sur des centrales déjà large- ment amorties. Aujourd’hui, une nationalisation au service de nos besoins doit viser à inverser cette logique, reprendre en main publique notre avenir énergétique sans embarquer le passif du précédent propriétaire.

Ne faudrait-il pas se limiter à prendre en mains publiquement l’investissement dans les énergies vertes tout en laissant les sociétés d’énergies fossiles qui n’ont pas d’avenir dans les mains du privé ? Vu le défi que représente la prise en charge des coûts du démontage et de la dépollution des infrastructures gazières, pétrolières et des centrales nucléaires, laisser les propriétaires privés se débrouiller ne serait-il pas plus simple ? Non, c’est un leurre.

D’abord, les monopoles génèrent déjà des coûts colossaux pour la société. Les profits qu’ils tirent de l’utilisation du gaz et du pétrole se transforment en dérèglement climatique dont les coûts pèsent sur la collectivité. C’est la même chose pour le nucléaire, puisque les déchets générés aujourd’hui resteront radioactifs pendant des millénaires. Seule une prise en mains totale du secteur permet de faire payer les actionnaires de ces multinationales privées. Ensuite, nous aurons besoin durant la transition vers 100 % d’énergies renouvelables pendant quelques années encore de ces centrales fossiles pour équilibrer notre production. Or, si les géants privés du secteur possèdent encore ces centrales, ils conserveront un moyen de pression économique et politique. En Belgique, la production des centrales nucléaires et au gaz d’Engie couvre plus de la moitié de notre consommation d’électricité. On ne pourra pas s’en passer immédiatement, même en investissant au plus vite dans les énergies renouvelables.

Enfin, s’ils gardent le contrôle ; les géants privés de l’énergie, poursuivront leurs activités polluantes tant qu’elles leur rapporteront de l’argent, pour maximiser leurs profits8. Ce n’est pas une question morale, mais une conséquence logique de l’économie de marché. Le jour où ces activités ne leur rapporteront plus assez, les monopoles de l’énergie les fermeront, abandonneront les sites et chercheront à se défaire de leur responsabilité, comme avant dans l’industrie minière ou sidérurgique, laissant les pouvoirs publics éponger les dégâts.

Que ce soit pour accélérer la transition verte ou pour être certains de pouvoir faire payer la facture des dégâts environnementaux et sociaux à ceux qui en sont responsables, toutes les centrales des géants de l’énergie, y compris les activités qu’on veut fermer dès que possible, doivent être nationalisées.

Car, bien sûr, une reprise en main publique de l’énergie au service du collectif ne doit pas se limiter à changer la propriété des géants du secteur. L’enjeu est d’abord démocratique. En Belgique, par exemple, une nationalisation ne doit pas se borner à reconstituer un « Electrabel du temps de la Belgique à Papa ». Electrabel n’a jamais été au service de la population. Pendant ses décennies d’existence, l’entreprise privée, filiale du holding financier belge de la Société Générale, a surfacturé son énergie auprès des familles, en accord avec les intercommunales chargées de distribuer le courant. Les bénéfices ont été reversés à la Société générale, au secteur bancaire, à l’État et aux communes. Tandis que ces investissements financés par les gens servaient les besoins des industriels privés.

Aujourd’hui, une nationalisation doit viser au contraire à mettre la production énergétique au service des gens, en baissant et bloquant les prix et en investissant pour répondre aux besoins collectifs, sociaux et environnementaux. Le tout avec un contrôle des tarifs et des choix d’investissements par les usagers et les travailleurs.

Car l’objectif doit être de développer au plus vite une énergie moins chère et plus verte. Même dans les logiques de marché actuelles, toutes les études sur le sujet démontrent qu’une prise en mains publique de l’énergie fait baisser les prix et accélère les investissements. Car on ne dépend plus du diktat de la recherche de profit à court terme imposé par les actionnaires. Le Danemark en est un bon exemple. En conservant un contrôle public majoritaire sur sa principale entreprise énergétique, Orsted, l’État danois a pu transformer sa production énergétique. En une génération, l’entreprise est passée d’une production électrique basée à 85 % sur des centrales au charbon à 85 % d’électricité éolienne, faisant du pays un champion mondial de l’énergie verte. Non pas en attendant que les centrales au charbon cessent d’être rentables, mais en planifiant les investissements en fonction des objectifs politiques décidés démocratiquement. Plutôt que de vendre cette production sur le marché, la quasi-totalité de l’électricité produite est commercialisée sur base de contrats à long terme et à prix fixe, ce qui limite drastiquement les surprofits de l’entreprise.

Enfin, la nationalisation doit aller de pair avec une autre régulation du secteur. Plutôt que la compétition de tous contre tous qui règne actuellement, une reprise en main publique doit viser une logique coopérative. il faut mettre en commun la production énergétique et les investissements pour développer au plus vite une énergie moins chère, fiable et décarbonée, tout l’inverse donc des projets régionalistes ou nationalistes portés par la N-VA ou le Vlaams Belang. La production électrique, surtout basée sur des sources renouvelables, ne peut s’envisager dans les limites d’un État, encore moins d’une région.

C’est l’équilibre entre la production éolienne de la Mer du Nord, de la Baltique ou de l’Atlantique, celle des barrages scandinaves ou alpins et des panneaux solaires du sud de l’Europe qui constituera notre futur énergétique. La différence avec la logique actuelle a été chiffrée : en mer du Nord, un investissement public coordonné coûterait 5 milliards de moins que la méthode actuelle basée sur l’initiative privée individuelle pour produire la même quantité d’énergie9.

C’est donc l’ensemble des géants énergétiques et tous leurs actifs qui doivent être nationalisés. Pas uniquement des canards boiteux ou des actifs coûteux dont les entreprises sont prêtes à se séparer, mais aussi les machines à surprofits. Pas seulement les parcs éoliens, mais aussi les centrales nucléaires, au gaz ou au charbon que l’on veut fermer dès que l’on en aura plus besoin. Pas simplement pour changer la direction des entreprises, mais pour changer de modèle énergétique. En commençant en Belgique par Engie-Electrabel. Reprise en main complète et fixation des prix, voilà les deux leviers que se sont bien gardés d’avancer socialistes et libéraux lorsqu’ils parlaient de nationalisation. De ce fait, leurs pseudo-revendications sont en fait conformes aux attentes d’Engie et ne visent pas à répondre aux besoins de gens.

Nationaliser l’énergie est une lutte de classe

Nationaliser tous les actifs des géants du secteur de l’énergie est un idéal qui peut sembler inatteignable. Autant Engie est d’accord de se défausser des coûts sur l’État belge, autant cette entreprise comme les autres géants lutteront par tous les moyens pour garder leurs profits et nous faire payer au prix fort une expropriation éventuelle.

Mais la population n’est pas sans atouts. Tout d’abord, rien n’empêche une propriété publique dans le secteur de l’énergie en Europe. Il existe d’ailleurs de nombreuses entreprises majoritairement détenues par les États, telles EDF, Vattenfall ou Orsted par exemple.

De même, les lois belge et européenne permettent de réquisitionner et nationaliser des entreprises au motif de l’utilité publique, et plusieurs experts ont souligné qu’une reprise en main publique de l’énergie pourrait relever d’une utilité publique.

Grâce au contrôle public majoritaire, l’entreprise danoise Orsted est passée d’une électricité basée à 85 % sur des centrales au charbon à 85 % sur l’éolien.

Bien sûr, en cas de nationalisation, les anciens propriétaires vont réclamer une forte indemnisation. Payer une nouvelle fois pour des infrastructures qui ont souvent déjà été financées par des fonds publics et des surfacturations de l’énergie, et qui ont permis aux géants du secteur de faire des dizaines de milliards de bénéfices, est socialement injuste et politiquement inacceptable. En Belgique, les ménages ont déjà payé la note de la nationalisation d’Engie plusieurs fois. Toute la population belge, européenne et mondiale paie chaque jour le coût du réchauffement climatique dans lequel les géants de l’énergie portent une lourde responsabilité.

Le spécialiste français de l’énergie Aurélien Bernier appelle les monopoles du secteur des « voleurs d’énergie »10 : le privé a voulu reprendre la main sur l’énergie par tous les moyens. Saccage d›entreprises nationales publiques, adoption de directives ultralibérales par l›Union européenne, ouvertures à la concurrence forcées pour les pays du Sud…. Et nous fait payer le prix social et environnemental. Une reprise en main publique doit donc avoir lieu sans indemnité. C’est ce que disent les spécialistes du centre d’étude des services publics de l’Université de Greenwich, qui alimentent la campagne de lutte sociale Enough is Enough au Royaume-Uni : les profits actuels des géants de l’énergie sont illégitimes et basés sur des fonds et subsides publics11. il n’y a donc aucune raison de les payer une nouvelle fois en cas d’expropriation.

Si on exproprie les géants du secteur, comment faire payer les anciens propriétaires des infrastructures énergétiques pour les coûts du démantèlement et de la réparation des dommages sociaux et environnementaux ? Tout d’abord, l’ampleur de ces coûts est un argument fort pour nationaliser ces entreprises sans indemnisation. Ensuite, il s’agira d’identifier les autres moyens de pression sur ces propriétaires privés : mettre en garantie d’autres actifs qu’ils détiennent, bloquer ou saisir d’autres participations de leurs actionnaires dans d’autres sociétés, poursuivre devant les tribunaux internationaux les responsables des coûts sociaux et environnementaux, etc. Par exemple, en Belgique, l’État peut s’appuyer sur la loi, qui prévoit qu’Engie doit provisionner suffisamment d’argent pour financer le démontage des centrales et le stockage des déchets générés.

De même, le principe du pollueur-payeur est inscrit dans le droit européen depuis plus de trente ans et le changement de propriété ne libère pas l’ancien exploitant de sa responsabilité. En cas de nationalisation d’Electrabel, il resterait des leviers pour faire pression sur Engie si l’entreprise refuse de payer. Que ce soit par la négociation avec son principal actionnaire, l’État français, ou par la saisie d’autres actifs du groupe Engie en Belgique comme Tractebel, ou des participations d’Electrabel dans de nombreux pays étrangers.

Bien sûr, les monopoles et leurs relais politiques voudront « punir » les populations qui les exproprient. Si, en cas de nationalisation de tous les géants européens, on peut imaginer qu’un pôle énergétique public continental sera à même à faire face aux géants américains par exemple, l’exercice peut sembler plus périlleux à l’échelle d’un pays.

Si on décide de nationaliser Electrabel, ne risque-t-on de se voir couper le courant ? Là aussi, on a des arguments à faire valoir. Tout d’abord, la Belgique est autonome pour sa production d’électricité et est carrefour et est un point d’entrée du gaz pour les pays voisins, Allemagne, France et Pays-Bas. On ne peut pas isoler le pays pour nous sanctionner si on nationalise nos centrales. Au contraire, dans le contexte actuel, la France, premier actionnaire d’Engie, a besoin de notre gaz et de notre électricité pour éviter le black-out et elle aurait tout à gagner d’une production électrique à prix plafonné pour alimenter ses besoins.

La production électrique, surtout basée sur des sources renouvelables, ne peut s’envisager dans les limites d’un État, encore moins d’une région.

Si de nombreuses preuves démontrent qu’une énergie publique serait moins chère et plus verte, si des moyens existent pour nationaliser les géants de l’énergie sans socialiser les pertes et sans indemniser les actionnaires, pourquoi ces mesures ne sont-elles pas mises en œuvre ?

Car ce changement de propriété et de politique est une lutte de classe. Entre les travailleurs et les propriétaires privés. Celui qui contrôle l’énergie détient un levier clé sur la façon dont s’organise la société, dont on produit, dont on se déplace ou dont on se chauffe. Alors, un changement de modèle ne se jouera pas devant les tribunaux, dans les parlements belges ou européens et encore moins dans les salles feutrées des conseils d’administration des géants de l’énergie.

Pour construire ce rapport de force, le mouvement social est essentiel. La lutte contre ce contrôle privé de l’énergie est un combat central du monde du travail, des syndicats et des partis de gauche. Ce sont les mobilisations de la classe travailleuse qui ont permis la reprise en main publique de la production d’électricité, mais aussi des géants du pétrole ou des mines de charbon dans de nombreux pays, de la France au Royaume-Uni ou à l’Italie, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale12. La plupart de ces services publics de l’énergie se maintiendront jusque dans les années ’80 grâce aux luttes syndicales.

À l’inverse, dans le cadre de la construction de l’Union européenne néo-libérale, le grand patronat a très vite ciblé, avec succès, l’énergie comme un secteur à libéraliser et privatiser au plus vite.

Aujourd’hui, la majorité de la population a intérêt à un changement de modèle. C’est la lutte sociale, portée par les travailleurs du secteur et les syndicats, les partis de gauche authentique, les ménages et les petits entrepreneurs exaspérés par les factures impayables, le monde environnemental et associatif qui dénonce les conséquences climatiques et sociales du modèle actuel, qui peut construire le rapport de force. Alors, ensemble ils pourront s’emparer de tous les outils économiques, juridiques et politiques pour s’attaquer au pouvoir des géants de l’énergie.

Des luttes naissent d’ailleurs partout en Europe. En Allemagne, elles sont portées par les habitants, les syndicats et le monde environnemental pour reprendre en main les réseaux de distribution d’énergie et une partie de la production. Des combats victorieux qui mènent à des sociétés locales publiques d’énergie ou à la préservation des entreprises menacées de privatisation dans des dizaines des villes dont Berlin, Munich, Hambourg ou Stuttgart. Au Royaume-Uni, le rejet des factures impayables par les usagers a abouti à la création d’entreprises publiques de distribution d’énergie. Maintenant, c’est le mouvement social Enough is Enough qui prend le relais et revendique une nationalisation du secteur énergétique, projet soutenu par la grande majorité des gens dont même plus de deux tiers… des électeurs du parti conservateur13. En France, les syndicats luttent et bloquent les projets successifs de Sarkozy, Hollande et Macron visant à démanteler l’entreprise publique historique EDF14. En Belgique, la nationalisation de l’énergie est une revendication de la plate-forme « trop is te veel », qui regroupe notamment syndicats, monde associatif et représentants étudiants15. La nationalisation du secteur énergétique est une revendication du groupe parlementaire de la gauche radicale The Left au parlement européen.

Sept géants énergétiques et trois multinationales du pétrole contrôlent le marché européen : Engie, TotalEnergie, Shell, E-ON, Enel, BP, RWE, EDF, Vattenfall et Iberdrola. Bien sûr, ces monopoles ne restent pas inactifs. Entre lobbying, y compris au sein des partis au gouvernement, et procès contre les remunicipalisations en Allemagne, sabotage des fournisseurs publics au Royaume-Uni, attaque en justice des mesures de régulation du marché, pourtant limitées, en Espagne ou en Italie, ils multiplient les contre-attaques car ils sentent le vent tourner.

On l’a compris, pour mener à bien une nationalisation de l’énergie et remettre les entreprises déjà détenues par les Etats au service de la collectivité, plus que des outils juridiques ou des arguments économiques, les exemples passés et actuels montrent que c’est la lutte sociale qui est le moyen de changer le rapport de force en faveur de la collectivité. Or, les moments de crise, comme celui que nous vivons aujourd’hui, sont des périodes clés pour construire et gagner ces combats collectifs.

Footnotes

- Au sujet des mécanismes ayant mené à ces surprofits, voir notamment : Wim Debuocquoy, « Une énergie verte, bon marché et donc publique », Lava 19, 30 décembre 2019 ; et Mathieu Strale, « Comment les géants de l’énergie nous ont plongés dans la crise du gaz », Lava 22, septembre 2022.

- Une idée fondamentale de Marx, selon laquelle les intérêts de la vaste majorité de la population sont incompatibles avec ceux d’une minorité capitaliste parasitaire, trouve ici une confirmation et une illustration éclatante.

- Luc Pauwels, « Waar zitten de angels in het akkoord over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3? », VRT, 12 januari 2023.

- Olivier Mouton, « Le coût de la facture nucléaire… dans les mains d’un ancien d’Engie », Le Vif, 13 janvier 2023.

- Philippe Walkowiak, « Nucléaire : et à la fin c’est le contribuable qui paye », RTBF, 10 janvier 2023.

- Friedrich Engels, « Socialisme scientifique », Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1880.

- « Belfius est à nous », Financité, 19 décembre 2016.

- Ils ont d’ailleurs récemment mené un lobbying intense et victorieux auprès de l’Union européenne pour faire reconnaître le nucléaire et le gaz fossile comme des énergies vertes. Voir : Mathieu Strale, « Comment les géants de l’énergie nous ont plongés dans la crise du gaz », Lava 22, septembre 2022.

- « Les États des mers du Nord s’accordent sur une coopération plus étroite en matière d’énergie », Commission Européenne, 6 juin 2016.

- Aurelien Bernier, Accaparement et privatisation de l’ électricité, du gaz, du pétrole, Editions Seuil, 19 septembre 2018.

- David Hall, « Public ownership of the UK energy system – benefits, costs and processes », Public Services International Research Unit, avril 2016 ; et Vera Weghman, « Going Public: A Decarbonised, Affordable and Democratic Energy System for Europe. The failure of energy liberalisation. », EPSU, 2019.

- En Belgique, cette nationalisation n’aura pas lieu. Un compromis sera trouvé entre les revendications syndicales et des forces de gauche et les intérêts du patronat. C’est-à-dire le maintien d’un monopole privé sur la production, Electrablel, aux mains de la Société Générale de Belgique et du Holding Bruxelles Lambert, mais soumis à une régulation forte des prix et des investissements par un comité de contrôle où le patronat, les syndicats et le gouvernement sont représentés.

- « Two-thirds of Tory voters back temporary nationalisation of energy firms – poll », The Guardian, 16 août 2022.

- Programme Progressiste de l’Energie de la FNME CGT : répondre aux besoins énergétiques et lutter contre la réchauffement climatique, février 2021.

- Collectief Trop is Te Veel. Voyez site.