Loin de n’être qu’une identité parmi d’autres, la classe sociale constitue le pivot autour duquel s’organise l’ensemble de l’édifice social et économique

Depuis plus d’une génération, la théorie des classes a été profondément influencée par ce qu’on appelle le « tournant culturel ». Bien que les discours spécifiques qui lui sont rattachés aient tendance à varier d’une discipline à l’autre, ses adeptes partagent certaines intuitions de base. La principale est que la pratique sociale ne peut être comprise sans le cadre idéologique et culturel que les acteurs portent en eux — leur compréhension subjective de leur place dans le monde. L’action sociale est toujours à la fois porteuse de sens et orientée, ce qui implique que les théories de classe doivent prendre en compte la manière dont les acteurs interprètent subjectivement leur situation sociale et la façon dont les modèles qu’ils utilisent sont construits dès le départ. Bien que l’insistance sur la dimension interprétative de l’action sociale soit un pilier du tournant culturel, il y en a bien d’autres. La focalisation sur les idées et le sens a encouragé un éloignement de l’analyse structurelle et un rapprochement avec des théories postulant l’aspect accidentel des phénomènes sociaux et, plus encore, leurs aspects local et particulier, à l’opposé des affirmations plus universalistes de la théorie des classes traditionnelle.

Une conséquence naturelle de cette nouvelle conception a été le déclin de l’idée que la théorie des classes concerne fondamentalement les intérêts de classe et le pouvoir, et un éloignement concomitant de l’analyse de classe associée à la théorie marxiste. Dans les disciplines historiques et anthropologiques tout particulièrement, mais aussi en sociologie, les classes sont de plus en plus considérées à travers leur construction culturelle plutôt que comme une structure incontournable ; leur relation avec l’action sociale est perçue comme dépendant de la construction d’identités par leurs acteurs, et non de leurs intérêts objectifs. Cette transformation n’est bien sûr pas totale. Dans le monde anglophone, les travaux d’Erik Wright et de Charles Tilly, aux États-Unis, et de John Goldthorpe, au Royaume-Uni, ont maintenu vivante l’analyse de classe matérialiste. Néanmoins, la production intellectuelle depuis quelques années tourne résolument le dos à cette approche.

Cependant, des signes d’un malaise croissant face à cette étreinte globale de la culture apparaissent. Dans une période historique où le capitalisme s’est étendu aux quatre coins du monde, soumettant les travailleurs et les entreprises aux mêmes contraintes du marché ; où les modèles de distribution des revenus ont suivi des tendances similaires dans un grand nombre de pays du Nord et du Sud ; où des crises économiques ont submergé la planète tout entière deux fois en moins de dix ans, mettant les pays à genoux les uns après les autres, il semble étrange de rester prisonnier d’un système qui insiste sur le local, la contingence et l’indétermination. Il est devenu évident pour beaucoup qu’il existe des pressions et des contraintes qui traversent les cultures, et plus important encore que ces contraintes provoquent des modèles communs de réponse de la part des acteurs sociaux, peu importe leur culture d’origine et leur aire géographique.

Cela est d’autant plus évident avec l’incroyable succès du Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Si l’on enlève les aspects les plus techniques de son argumentation, ce qui a trouvé écho chez les lecteurs est son message affirmant que le capitalisme possède des propriétés fondamentales et durables qui s’imposent à toutes les économies où il prend racine. Plus généralement, il démontre que la distribution des revenus est déterminée par les rapports entre des variables économiques basiques et que ces variables comprennent également des rapports de force durables entre les classes. Avoir le contrôle de l’économie permet aux capitalistes de dominer leur main-d’œuvre, dont ils se servent ensuite pour s’emparer de la majeure partie des nouveaux revenus générés par la production. Ce qui varie dans le temps et l’espace, c’est le degré de pouvoir qu’il est possible d’atteindre. L’argumentation de Piketty a mis en évidence ce qui pour beaucoup est l’essence de notre nouvel Gilded Age, à savoir que nous vivons une lutte des classes prolongée et menée par les riches contre les pauvres, une guerre globale dont la scène s’étend au-delà des frontières et dont les éléments de base sont communs à tous les acteurs, peu importe leur culture.

Piketty n’est que l’exemple le plus spectaculaire d’un courant récent qui replace la culture et la contingence au second plan. Wolfgang Streeck, théoricien bien connu de la social-démocratie européenne et un des partisans les plus influents du constructivisme dans les années 90, a demandé aux intellectuels de remettre les dynamiques structurelles du capitalisme au premier plan. C’est aussi le cas du sociologue William Sewell, également grand partisan du tournant culturel dans les années 90, qui avait fini par effacer les contraintes sous-jacentes du capitalisme, juste au moment où celui-ci a étendu ses objectifs et son emprise à travers le globe. Nous pourrions continuer cette liste indéfiniment, mais les grandes lignes sont claires : il est temps de raviver une analyse matérialiste des classes et du capitalisme.

Même lorsque le besoin de raviver le matérialisme semble bénéficier de circonstances favorables, son avancée reste lente et épisodique. On ne peut peut-être pas changer une tendance théorique du jour au lendemain. Peut-être devrions-nous attendre un peu que l’analyse structurelle du capitalisme gagne en influence. Mais cela semble peu probable. La longévité du tournant culturel réside dans l’attrait intuitif qu’exercent ses postulats fondamentaux. En effet, je défendrai que certains arguments en faveur de la perspective culturaliste sont valables et potentiellement dévastateurs pour une théorie économique des classes. Ainsi, toute réponse au tournant culturel doit prendre en compte ces inquiétudes et montrer que, malgré tous les arguments en faveur du matérialisme, il est nécessaire de reconnaître l’importance de la culture.

Dans cet article, je développe des arguments en défense d’une telle analyse. Je veux parler d’une théorie où les classes sont définies par l’emplacement objectif des agents au sein d’une structure sociale, ce qui crée un ensemble d’intérêts qui gouvernent l’action sociale de ces agents. Mais je démontrerai qu’une théorie de ce genre ne doit pas forcément entrer en conflit avec les débats issus du tournant culturel. En effet, je vais montrer que les classes agissent bel et bien par le biais de la culture, mais en préservant l’autonomie d’action de la structure économique. Le problème, ainsi, n’est pas de savoir si la volonté consciente des agents influence l’action sociale, mais de quelle manière elle l’influence. La différence entre l’analyse matérialiste des classes et ses variantes plus conceptuelles ne porte donc pas sur l’intérêt de la culture elle-même, mais sur la façon dont cette influence interagit avec d’autres facteurs non matériels. Je commence par expliquer deux critiques principales envers les théories structurelles de classes. Ensuite, je démontrerai qu’une vision matérialiste, si elle est bien construite, peut s’adapter à ces deux critiques et parfaitement fonctionner. D’autre part, une théorie matérialiste solide peut également expliquer les phénomènes que beaucoup de théoriciens considèrent comme une remise en cause du tournant culturel – les faits récurrents concernant le pouvoir et la redistribution au sein du capitalisme qui semblent perdurer dans l’espace et le temps.

- 1 Les défis du matérialisme

- 2 La culture et la structure sociale

- 3 En quoi la structure de classe est-elle différente ?

- 4 Deux modèles d’influence culturelle

- 5 La formation de classe et l’intervention culturelle

- 6 Deux stratégies de reproduction de classe — individuelle ou organisée

- 7 Le retour de la culture

- 8 Conclusion

Les défis du matérialisme

Dans la théorie de classes plus traditionnelle, l’emplacement structurel des agents est censé les pousser vers des modèles d’action sociale, ce qui peut être prédéterminé indépendamment de leur culture. Mais cela montre que, pour les matérialistes, les processus de classe existent hors de la culture, de telle manière que les agents économiques fonctionnent sur la base d’une rationalité qui n’a aucune connexion avec leur identité ou leurs valeurs morales. Comme de nombreux théoriciens l’ont montré, cette image de structure sociale n’est pas viable. L’action de classe est tout aussi chargée de sens et de valeurs que toute autre pratique sociale. Si c’est bien le cas, nous devons nous méfier d’une théorie qui semble évacuer la culture de tous les domaines d’interaction sociale, même du domaine économique.

Deux débats découlant de cette inquiétude se sont révélés particulièrement importants. Le premier est en rapport avec ses conséquences sur l’analyse de la structure de classe, et se résume dans le passage suivant écrit par William Sewell : « Les structures ne peuvent pas être des facteurs déterminants neutres [comme le veut la théorie matérialiste], car toutes les structures doivent être interprétées par des agents. La manière dont les structures exercent leur influence, si c’est le cas, dépend de la construction du sens. Ainsi, les structures et les ressources dont les agents sont dotés sont l’effet du sens. »

La discussion de Sewell est importante pour deux raisons. La première, c’est qu’il étend la centralité du sens et de la contingence culturelle de son domaine typique de la formation d’une classe vers celui de la structure de classe elle-même. Les théoriciens de classe ont longtemps pensé pouvoir expliquer la dimension structurelle de classe indépendamment de la culture, plus ou moins comme une donnée objective. Dans la mesure où la culture joue bien un rôle important, elle a toujours été associée au domaine de la formation de la classe — quand les acteurs d’une classe prennent conscience de leur position dans la structure et construisent leurs identités subjectives en fonction de cela. Son raisonnement résume l’intuition qui a conduit au désenchantement lié aux anciennes analyses de classe qui semblaient annoncer l’absence des questions de sens lorsqu’on analysait les structures elles-mêmes.

Sewell a sûrement raison de suggérer que si l’orientation du sens est inhérente à toutes les pratiques sociales, alors la structure de classe doit aussi être un fait culturel — vu que les structures ne sont que des pratiques sociales reproduites au fil du temps. C’est la seconde raison qui rend son argument important. Les matérialistes ne peuvent accepter l’idée que l’action sociale est gouvernée par l’orientation du sens des agents, mais ils refusent ensuite d’admettre que le sens et la culture ne sont pas incorporés dans la structure de classe, dans la formation de celle-ci. Si cette dernière est imprégnée de culture, il en va de même pour la première.

Le second problème pour la théorie matérialiste des classes est son supposé déterminisme en ce qui concerne la formation de la classe. Une fois la structure de classe identifiée, elle est aussi censée créer un ensemble d’intérêts très spécifiques. On attend des acteurs, puisqu’ils sont rationnels, qu’ils poursuivent ces intérêts collectivement en menant la lutte des classes. La structure est ainsi dotée d’un pouvoir déterminant pour créer à la fois une prise de conscience des intérêts de classe et un désir de les défendre collectivement. C’est une autre manière de dire que, selon cette approche, surtout dans sa variante marxiste, une fois la structure de classe mise en place, on attend d’elle qu’elle crée un ensemble particulier d’identités subjectives — du fait d’appartenir à une certaine classe et de souhaiter poursuivre un programme politique qui donne priorité à cette identité. Mais selon les critiques, tout ceci est arbitraire. Les acteurs sociaux ont plusieurs identités, et on ne peut pas justifier le fait de s’attendre à ce que les acteurs s’accordent sur une identification subjective de classe au lieu d’un de leurs nombreux rôles sociaux. La théorie structurelle de classe fonctionne avec l’espoir que l’expérience du salariat mène nécessairement à la conscience de classe et, si ce n’est pas le cas, alors le cas étudié est relégué au statut de « déviance », une aberration. Mais il s’avère que le monde entier dévie de la prédiction de cette théorie. Au bout d’un moment, comme le raisonnement le précise, nous devons accepter que le défaut réside dans la théorie, et non dans le monde.1

En ce qui concerne la discussion de Sewell, le problème du déterminisme ou de la téléologie est sûrement justifié. Toute théorie de classe acceptable doit prendre en compte le fait qu’au sein d’une structure de classe moderne, l’identification des travailleurs à leur classe relève plutôt de l’exception que de la règle, et donc l’absence d’une conscience de classe n’est pas une déviation de la norme, mais bel et bien la norme. Une théorie de classe viable doit donc fournir des mécanismes qui prennent cela en compte, non pas de manière ponctuelle, mais en tant que conséquence normale d’une structure économique capitaliste. Elle doit ensuite expliquer comment et pourquoi, sous certaines conditions, une identité de classe peut être forgée — en tant qu’exception à la norme.

Les relations de classe constituent une structure bien différente des autres : elles sont liées à la viabilité économique des acteurs.

Le défi à la théorie des classe vient donc des deux côtés. D’une part, elle doit pouvoir expliquer comment les caractéristiques de base de la production capitaliste se sont bien étendues au monde entier, malgré les grandes différences culturelles et régionales, et comment elles affichent un modèle de distribution remarquablement similaire, et ce encore malgré toutes les différences historiques et culturelles. Ceci est un vrai défi pour les versions culturalistes de cette théorie. D’autre part, si ces faits semblent justifier un virage vers une compréhension structurelle des classes basée plus sur les intérêts de classe, cette dernière version doit montrer qu’elle peut tenir compte des inquiétudes qui animent toutes les critiques de la théorie traditionnelle et qui les ont motivées à se tourner vers la culture comme système alternatif pour comprendre les classes et le capitalisme. Tel est le défi pour les versions marxiennes et matérialistes de la théorie des classes.

Commençons avec Sewell qui observe que les structures ne peuvent faire office de facteurs déterminants neutres. L’étape critique de son argumentation débute quand il déclare que, pour que les structures deviennent causalement efficaces, elles doivent être interprétées par des agents, et que cela se fait par l’intermédiaire d’un schéma ou d’un ensemble de codes fourni par la culture locale. Il est donc impossible de prédire de quelle manière une structure affectera l’action sociale, ou même si elle le fera, avant d’en savoir plus sur le contenu des codes ou du schéma que les agents ont à leur portée. C’est donc l’intervention de la culture qui est responsable de l’orientation stratégique des personnes, et non les structures sous-jacentes.

Pour illustrer la vision de Sewell, prenez l’exemple d’une communauté religieuse. Les relations qui lient le pasteur à sa communauté sont une structure. Cette structure est inerte à moins que ses référents — les personnes qu’elle relie — acceptent leurs rôles en son sein. Mais pour qu’elles acceptent leurs rôles, ces personnes doivent d’abord comprendre ce que ces rôles impliquent. Si on rassemble simplement des gens dans une église sans qu’ils aient compris et accepté leurs rôles, cela n’aurait pas plus de sens que d’avoir un groupe d’individus qui occupent ensemble un petit espace. Même si l’un d’entre eux, le pasteur, a compris et accepté sa place, cela ne constitue toujours pas une relation structurelle à moins que son autorité ne soit reconnue et acceptée par les membres de sa communauté. Inversement, que la communauté comprenne ses devoirs n’aurait de sens que si la personne ordonnée en tant que pasteur accepte les codes qui sont rattachés à sa place au sein de la structure. Ainsi les gens n’entrent-ils pas par hasard dans la structure d’une communauté religieuse. Leur place en son sein est l’effet d’une structure particulière dotée d’une signification. La culture a donc une primauté à la fois causale et explicative pour expliquer le fonctionnement de cette structure.

On remarque que la véritable force de la thèse de Sewell, comme le suggère l’exemple, réside dans le fait que l’intervention réussie de la culture est ici un processus fortuit, qui rend par conséquent l’activation de la structure fortuite. La simple présence d’un pasteur ne change pas l’identité des personnes présentes dans l’église. La coopération d’un groupe de personnes dans une communauté religieuse est un acte distinct, qui dépend de l’acceptation de leurs rôles. Mais cette acceptation peut très bien échouer – soit à cause du manque de ressources attribuées, soit parce que le public ciblé n’est pas impressionné ou est incapable d’intégrer les codes religieux. Si nous pouvions simplement présupposer le succès du processus interprétatif nécessaire aux acteurs pour accepter leur place dans la structure, alors il serait suspect que Sewell insiste sur le fait que la structure est un effet de la prise de conscience – puisque nous pourrions tout aussi bien accepter qu’une structure sociale a besoin d’acteurs pour comprendre et accepter les rôles qui en découlent mais aussi qu’une fois la structure mise en place, l’identification des rôles se produira automatiquement. Dans ce cas, l’indépendance causale de la culture serait considérablement réduite et à l’inverse, l’indépendance causale de la structure augmenterait. Si c’était le cas, se focaliser sur la primauté de la culture serait tout simplement inutile – puisque la culture serait un effet de la structure, et non l’inverse, comme le suggère Sewell. Ainsi, la véritable force de son argumentation réside dans le fait que non seulement le sens active la structure, mais que sa capacité de réaliser cette tâche ne peut être considérée comme acquise.

Il est sans aucun doute vrai que beaucoup de structures sociales confirment la description de Sewell. Il est facile de penser à beaucoup d’autres exemples où soit a) une structure sociale dépend de l’internalisation de certains codes culturels par les agents, soit b) l’internalisation de ces codes est elle-même un résultat accidentel (il pourrait très bien ne pas se produire). Bien sûr Sewell ne présente pas cette dernière condition comme une proposition séparée dans son raisonnement. Il fait découler l’indépendance causale de la culture ou du sens de la proposition a) — que les structures sociales doivent être interprétées pour qu’elles prennent effet. Mais une fois que l’on sépare les deux propositions, on peut se demander si ce qu’il considère comme acquis ne pourrait pas en fait être contesté. Devons-nous traiter la construction d’une orientation appropriée du sens comme un fait social fortuit ? Ou existe-t-il d’autres structures qui réduisent considérablement, voire font disparaître, la contingence de la construction du sens ? S’il y en a, alors nous pourrions accepter la proposition qu’une structure sociale doit être interprétée pour prendre effet, mais rejeter le second argument : que ce processus de construction du sens pourrait ne pas se produire. Il est possible que, contrairement à ce qu’affirme Sewell, une fois qu’une structure de ce type est mise en place, nous puissions être sûrs que seule son implantation est nécessaire pour que l’orientation du sens suive. Je vais tenter de démontrer qu’une classe est précisément une structure de ce type.

En quoi la structure de classe est-elle différente ?

Les relations de classe constituent une structure bien différente des autres. Tandis que chaque structure a des conséquences pour les acteurs qui y participent, les conséquences rattachées à la classe ont une signification très spécifique — elles sont liées à la viabilité économique des acteurs et, à ce titre, elles établissent les règles concernant ce que les acteurs doivent faire pour se reproduire. Cela dote la structure de classe d’une capacité d’influencer la motivation des gens d’une manière bien différente de celle des autres relations sociales. Alors que les autres relations dépendent d’un processus contingent d’identification de son rôle, les classes réduisent grandement la possibilité selon laquelle cette identification se fait ou pas.

Pour en comprendre les raisons, prenez les relations au travail dans le capitalisme, qui sont un microcosme d’une structure de classe plus large. Comme dans toutes les structures, ses référents doivent adopter le rôle approprié pour qu’elle soit activée. Les salariés doivent accepter leurs obligations et comprendre leur sens ; les capitalistes doivent adopter les règles rattachées à leur localisation. Le problème est pourtant de savoir s’il pourrait y avoir un échec dans l’orientation du sens nécessaire à l’activation d’une telle structure.

La logique du travail salarié

Commençons par considérer la position du travailleur. Pour rendre cet exemple stimulant pour notre théorie, supposons que la personne qui occupe la position de salarié exècre cette idée, ou qu’elle a été élevée dans une culture où les gens comptaient sur une production indépendante pour subsister et n’avaient donc aucune expérience ni compréhension du travail salarié. Dans les deux cas, cet acteur serait prolétarisé et imprégné d’une compréhension de la reproduction économique qui est non seulement différente de ce qui est nécessaire à une structure de classe capitaliste, mais même hostile à celle-ci. Il n’y a pas de présocialisation au rôle de travailleur — en effet, cette personne entre dans une structure capitaliste avec une subjectivité qui s’oppose à ce qu’elle prenne ce rôle. Si cela était arrivé dans le cas de la communauté religieuse, si les individus étaient hostiles à l’idée de la rejoindre, ils seraient sûrement partis et auraient ainsi annulé toute possibilité d’entretenir cette structure sociale. Mais dans le cas d’un travailleur, est-ce bien raisonnable, puisqu’il ne possède pas l’orientation normative adéquate, de s’attendre à ce qu’il puisse simplement s’éloigner, comme l’ont fait les membres potentiels de la communauté, et entrer dans un autre type de structure économique, plus en phase avec sa culture ? Si ce salarié a bel et bien été prolétarisé, et qu’il n’a donc bel et bien plus accès à la propriété des moyens de production, la réponse est alors négative.

C’est le marché qui dicte au capitaliste quels éléments de son univers moral sont viables et lesquels ne le sont pas, et pas l’inverse.

Pour mieux comprendre en quoi le résultat serait différent, il faut prendre en compte le contraste entre les deux exemples. Le contraste réside dans la différence entre les motivations qui doivent être assimilées grâce à un processus de socialisation et celles qui sont inhérentes à notre structure psychologique de base. Le prolétaire est quelqu’un qui, par définition, n’a accès à aucun moyen de générer des revenus mis à part sa force de travail. Il ne possède aucun moyen de production, et ne possède ni actions d’entreprises ni obligations d’État. Dans une structure capitaliste, la seule stratégie viable pour sa reproduction physique est de chercher du travail chez ceux qui contrôlent des moyens de production. Et il y est bien obligé, l’alternative étant la mort. Cela signifie que le désir de trouver un emploi n’est pas quelque chose qu’il a appris grâce à un processus de construction culturelle. Le désir est créé par une motivation qui ne dépend pas de la socialisation à laquelle il a été exposé — la volonté d’assurer son bien-être physique.

Cela constitue une sorte de dynamique qui transcende les cultures — elle crée son propre point de vue normatif et local afin de trouver les moyens de s’assurer une viabilité économique. Ainsi, si le prolétaire a appris à détester l’idée du travail salarié, mais découvre que travailler pour un salaire est en fait la seule option disponible pour sa survie, cela crée une tension entre sa propre identification et son désir de survivre. Il est bien sûr possible qu’il choisisse, dans des cas rarissimes, de ne pas survivre. Mais ces cas sont pathologiques — ce sont des cas extrêmement rares de déviance par rapport à la norme. À part ces quelques exceptions, la tension entre la socialisation préalable et le besoin de nourriture se réglera en faveur de ce dernier, d’où une rétrogradation de l’orientation normative qui le pousse à renier le travail salarié. Autrement dit, si la formation culturelle du prolétaire le pousse à exécrer le travail salarié, il en résultera un affaiblissement constant et une transformation des codes transmis par son éducation, pour qu’il puisse s’accommoder de son statut de travailleur salarié.

L’acceptation, par le prolétaire, de son rôle est provoquée par une pression coercitive provenant de la position de sa classe. C’est une sorte de coercition structurelle. Je veux dire que la pression d’accepter ce rôle ne requiert pas d’intervention consciente d’une autre personne — elle est simplement imposée par sa situation, par la seule solution que lui offre sa situation dans l’organisation des rapports de production. Dans le cas du membre potentiel de la communauté religieuse, il n’y a pas de force structurelle parallèle qui le repousse vers l’église s’il rejette les codes et le sens qui s’y rattache. À l’inverse du prolétaire, le désir de trouver sa place doit être créé ex nihilo par la socialisation qu’il vit. Donc si cette socialisation échoue, ou s’il exècre l’idée d’une église tout comme le prolétaire refuse l’idée d’un travail salarié, il n’y a pas de création indépendante de désir qui le pousse à remettre en question ses préférences, comme c’est le cas pour le prolétaire. Il pourrait décider qu’il préfère continuer avec sa propre religion, ou il pourrait en choisir une autre, ou décider de faire sans. Il n’y a rien qui le retient dans la structure de la communauté religieuse, puisqu’aucune de ces décisions en elles-mêmes n’affectent son bien-être. Il peut simplement s’adapter. Dans ce cas, le processus de création de conscience est complètement fortuit.

Bien sûr, il est possible qu’on lui impose une sanction, un peu comme pour le prolétaire, à qui on impose un coût s’il choisit de rejeter son rôle. Il pourrait se retrouver banni par la communauté et subir une pression sociale ou même un châtiment corporel. Mais il ne s’agit pas du tout d’un parallèle. Dans ce dernier cas, nous nous retrouvons avec des exemples de sanctions imposées par les agents. Elles nécessitent une surveillance assurée par des groupes sociaux censés prévenir les transgressions de ce type ainsi que toute intervention délibérée par des individus ou la communauté. En l’absence de sanctions imposées consciemment, le paroissien est libre de partir et de refuser son rôle. Dans le cas du prolétaire, il n’y a aucune intervention consciente. Aucune surveillance n’est nécessaire pour être sûr qu’il accepte son rôle – il l’accepte de son propre chef. Il va donc orienter son univers de sens d’une manière qui va lui permettre de trouver et de garder un emploi, pour qu’il puisse survivre. Mais dans ce cas, nous ne pouvons pas dire que la formation de classe comme nous l’avons décrite est l’effet du sens. Au contraire, on peut dire que l’orientation du sens du prolétaire est l’effet de son emplacement structurel.

La logique du capitaliste

Prenons à présent la situation de son employeur. Être un capitaliste requiert-il une orientation de valeurs acquise par accident pour que son positionnement structurel prenne effet ? De manière intéressante, il existe une ancienne tradition en sociologie qui répond par l’affirmative. Dans cette période d’après-guerre, et surtout depuis presque vingt ans de nombreux partisans de la théorie de la modernisation se sont demandés si les pays en développement de l’hémisphère sud seraient capables de prendre le chemin du développement capitaliste, comme l’Europe l’a fait avant eux. Ils se sont inspirés d’une lecture particulière de L’Éthique protestante de Max Weber, dont ils se sont servis pour affirmer que le capitalisme dépend d’une orientation du sens spécifique en accord avec sa logique économique. Pour ce type de théorie wébérienne, l’essentiel réside dans le fait qu’avoir le bon système de valeurs est un prérequis de l’implantation réussie du capitalisme, ce qui rend l’expansion de ce système économique dépendant d’un changement préalable dans la culture. Ainsi, le problème était que les religions confucéenne, bouddhiste et hindoue ne pouvaient fournir la perspective normative que le protestantisme avait générée en Europe de l’Ouest. Les forces du marché qui se sont étendues vers l’Est restaient donc chétives, car les marchands et les hommes d’affaires ne possédaient pas l’esprit d’entreprise de leurs homologues européens.2

La théorie de la modernisation déclina rapidement à la fin des années 70, en partie parce qu’il était évident que les régions qui devaient souffrir de l’absence d’un esprit d’entreprise culturel se développaient non seulement rapidement, mais même à une vitesse jamais vue auparavant dans le monde. Le Japon, la Corée, Taiwan et même l’Inde connaissaient des vagues de croissance économique d’une envergure plus forte que les pays européens pendant les deux premières révolutions industrielles. De plus, leurs taux d’investissement privé atteignirent des hauteurs que l’on pensait impossibles vingt ans plus tôt. D’où la motivation de cet investissement provenait-elle, dans ces cultures si diversifiées, dans des régions si nombreuses, si leurs acteurs économiques n’avaient pas l’orientation culturelle adéquate ? S’il y avait un « esprit » spécifique qui devait être adopté par les capitalistes pour s’assurer le succès, il était clair qu’il était largement existant.

L’autre explication de la diffusion des modèles d’investissement capitalistes est qu’elle ne dépend pas du tout d’une implantation préalable d’un esprit d’entreprise. Au lieu de cela, elle crée la perspective nécessaire de manière endogène, par la pression exercée sur les capitalistes de par leur position structurelle. Un capitaliste est une personne qui emploie des salariés et qui doit être compétitive sur le marché pour vendre ses produits. Il dépend donc du marché de deux manières : il doit acheter ses matériaux, au lieu de les créer lui-même, et il doit engranger assez de recettes pour continuer son activité. La viabilité de son entreprise dépend donc de sa capacité à écraser ses rivaux sur le marché. La seule manière efficace d’y parvenir sur le long terme est de trouver le moyen de réduire ses prix de vente sans réduire ses marges de profit. Il doit donc accroître son efficacité, et pour cela réduire les coûts unitaires, préservant ainsi ses marges tout en diminuant ses prix de vente ou, inversement, en maintenant ses prix de vente tout en améliorant la qualité du produit. Mais aucune de ces solutions n’est possible sur le long terme sans de grands investissements dans une meilleure production — de meilleurs équipements, compétences, matériaux, etc. — ce qui nécessite qu’il choisisse, de son propre chef, de donner la priorité à l’investissement de ses revenus plutôt qu’à leur consommation. S’il disperse ses revenus dans une consommation personnelle, il sera temporairement plus heureux, mais au prix de sa viabilité en tant que capitaliste. Survivre à la compétition force donc le capitaliste à donner la priorité aux qualités associées à l’« esprit d’entreprise ».

C’est ainsi que la pression émanant de sa position structurelle exerce sa propre discipline sur le capitaliste — qu’il soit hindou, musulman, confucéen ou protestant. Peu importe sa socialisation antérieure, il apprend rapidement qu’il devra se conformer aux règles rattachées à sa position sinon son entreprise fera faillite. C’est une propriété remarquable de la structure de classe moderne : toute déviance importante de la logique de compétitivité du marché par un capitaliste à un coût — refuser de déverser une matière toxique se manifeste par une chute à la bourse au profit de ceux qui accepteront ; s’engager à utiliser des équipements plus sûrs, mais plus chers se traduit par une hausse dans les prix unitaires, et ainsi de suite. Les capitalistes subissent donc une énorme pression à ajuster leur position normative — leurs valeurs, leurs objectifs, leur éthique, etc. — à la structure sociale où ils sont ancrés, et non l’inverse, comme dans beaucoup d’autres relations sociales. Les codes moraux encouragés sont ceux qui favorisent le principe général. Cela peut parfois être cohérent avec une morale hors marché — par exemple, offrir des salaires plus élevés juste par décence peut avoir le résultat d’améliorer la productivité. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que c’est le marché qui dicte au capitaliste quels éléments de son univers moral sont viables et lesquels ne le sont pas — et pas l’inverse.

Bien sûr, beaucoup ne pourront pas s’adapter. Dans ces cas-là, les entreprises qu’ils supervisent ou possèdent perdront peu à peu en compétitivité et finiront par ne plus être viables. Mais cela engendre deux effets qui durcissent la tendance vers l’ajustement culturel : d’abord, il y aura un effet de démonstration pour les autres acteurs économiques, les capitalistes à la fois existants et potentiels, qui prendront note que le refus d’abandonner des valeurs désuètes a entraîné un échec ; ensuite, cela réduira le nombre d’entrepreneurs attachés à ces valeurs et donc leur influence sur la culture sera amoindrie. Il y aura donc une sorte de processus de sélection parmi ces orientations normatives qui entrent en conflit avec les règles nécessaire à la reproduction capitaliste. Même s’il reste toujours des personnes qui refusent ou qui ne sont pas capables d’adapter leur éthique aux prérequis du capitalisme, le marché s’assure lui-même qu’ils restent à la marge du système économique.

Deux modèles d’influence culturelle

La discussion précédente nous permet d’accepter que toute action soit imprégnée de sens, tout en résistant aux conclusions culturalistes.

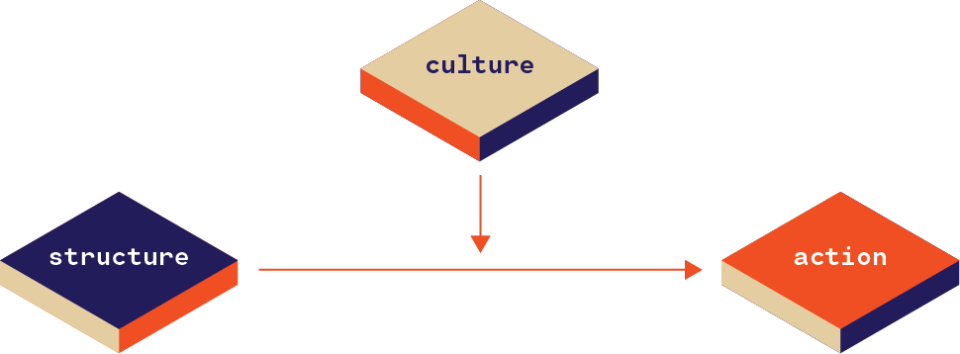

On peut affirmer que les structures doivent être interprétées par des agents sociaux ; on peut aussi affirmer que la réaction des agents sociaux à leur situation dépendra de l’influence de la culture dominante. Mais nous devons résister à la conclusion qui, selon de nombreux théoriciens, découle logiquement de ces postulats – à savoir, que les structures sont partout et tout le temps l’effet du sens. La solution est de faire la distinction dans la logique causale qui garantit l’influence de la culture sur différentes sortes de relations sociales. Les deux exemples que nous avons vus jusqu’à présent montrent que les structures doivent être interprétées pour qu’elles puissent influencer les agents sociaux. La différence est que l’argument culturaliste principal attribue une grande autonomie à la culture dans son intervention. C’est ce qui est sous-entendu dans la thèse selon laquelle les agents s’aligneront sur leur positionnement potentiel dans la structure seulement s’ils ont intégré l’orientation normative adéquate. La logique causale de cet argument peut être représenté ainsi :

Modèle 1: L’intervention comme médiation causale

L’argument culturaliste fonctionne sur l’hypothèse que si un mécanisme intervient entre une cause et son effet, il prendra sûrement la fonction d’un mécanisme médiateur. Je suis d’accord pour dire que dans la plupart des relations sociales, ce modèle de détermination capture bien la logique de causalité qui est à l’œuvre. Mais les exemples du salarié et du capitaliste suggèrent qu’une intervention peut se dérouler d’une manière bien différente. Pour cet autre type d’influence, le facteur intervenant fournit toujours les codes et les sens nécessaires à l’activation des structures, mais à présent ses contingences, et donc son indépendance, sont drastiquement réduites. Il ne façonne pas de manière indépendante le résultat d’autant qu’il est lui-même façonné par la cause antérieure. Cela en fait plutôt un canal de transmission pour l’influence de cette dernière. Dans ce cas, nous avons la structure qui façonne l’orientation de l’action des agents en créant les codes nécessaires à son activation.

Ici, la culture est présentée comme un mécanisme causal qui arbitre la relation entre la structure et l’action. Les mécanismes de médiation interviennent entre un agent causal et son effet, et façonnent de manière active l’impact de la cause antérieure. Décrire le rôle du sens de cette façon reprend le discours culturaliste selon lequel les structures sont l’effet d’un processus accidentel d’intégration des rôles par les agents sociaux. C’est cette précréation de sens qui rend possible la structure sociale et nous ne pouvons pas prévoir si le processus interprétatif adéquat sera mis en place. Il s’agit de conséquences fortuites de plusieurs processus sociaux qui rendent la viabilité de la structure très instable. L’indépendance des mécanisme intermédiaires est un élément clé dans la médiation de la relation entre le résultat et la cause.

Model 2: L’intervention comme transmission causale

Remarquons que dans les deux modèles, la cause immédiate de l’action sociale est la culture. Les deux modèles correspondent alors au théorème selon lequel les structures doivent être interprétées pour être actives. La différence réside dans leur identification à la structure sociale antécédente. Dans le modèle 1, les codes sont plus ou moins indépendants de la structure et exercent donc un effet sur l’action, indépendamment de la structure. Mais le modèle 2 implique que la structure sociale pose des limites à la variation des codes culturels. Les flèches courbées indiquent une boucle causale de réactions qui établit la compatibilité des codes culturels des agents avec la structure de classe. Pour que cette relation relève de la compatibilité et non de la détermination causale au cas par cas, la structure de classe doit fonctionner sans constellation de sens particulière afin de prendre effet. Puisque le seul prérequis est une condition de compatibilité fonctionnelle, le nombre de tropes utilisés importe peu. La relation causale entre la structure économique et l’univers du sens des agents est une relation de sélection négative — elle sélectionne contre des désirs qui motiveraient l’agent à ignorer ou rejeter les exigences des structures. C’est pour cela que les contraintes de la classe capitaliste peuvent s’enraciner dans un large panel de cultures, car, tant que la culture locale peut motiver les acteurs de manière adéquate — pour que les travailleurs aillent travailler et fassent ce que leur employeur leur demande, et pour que les capitalistes fassent le nécessaire pour maximiser les profits —, elle peut s’adapter aux exigences de la structure.

Il existe une autre implication de ce modèle qui mérite d’être mentionnée : il ne requiert pas que tous les aspects de l’environnement culturel s’adaptent à la structure de classe, seulement ceux qui entrent en conflit avec cette dernière. La structure de classe sélectionne les aspects de la culture locale qui empêchent les travailleurs et les capitalistes de se conformer à leurs rôles économiques. Cela signifie que les aspects qui ne sont pas directement impliqués dans l’action économique ont une relation purement contingente avec la structure de classe. Ils peuvent rester inchangés, ils peuvent changer à cause de certaines conséquences involontaires en aval de l’action de classe ou ils peuvent changer à cause de dynamiques sociales complètement indépendantes de la structure économique. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas de connexion causale systématique entre les deux phénomènes. Ainsi, la pression directe exercée par les relations capitalistes sur la culture environnante peut être très limitée.

Ce modèle d’influence culturelle nous permet de comprendre le fait incontestable que non seulement le capitalisme s’est répandu dans le monde entier, mais que les acteurs modaux dans ces économies très variées — les entreprises privées et les travailleurs salariés — s’adaptent à des modèles de reproduction très similaires à travers un nombre déconcertant de cultures et de traditions. Il respecte l’argument selon lequel l’économie est tout autant imprégnée de culture que tout autre domaine d’action sociale. Aussi, si l’argument que j’ai proposé est correct, alors l’inquiétude concernant le matérialisme — il ne serait pas capable de reconnaître l’orientation du sens de l’action sociale — s’avère infondée.

La formation de classe et l’intervention culturelle

Jusqu’ici nous avons vu comment les capitalistes et les travailleurs se conforment aux règles créées par leurs positions structurelles, sans nous préoccuper de leur orientation de sens préalable. Si nous nous tournons maintenant vers un examen plus approfondi de leur situation de classe, une dimension centrale lie aussi les deux acteurs ensemble dans une relation hautement conflictuelle. Les capitalistes pensent que, pour rester compétitifs, ils doivent constamment lutter pour tirer un maximum de force de travail de leurs employés à un coût minimal. Étant donné que les salaires sont un élément clé des coûts, l’individu capitaliste va tout naturellement vouloir économiser sur les salaires, même s’il doit déjà lutter pour faire travailler toujours plus ses employés. Mais les travailleurs le vivent comme une attaque directe contre les éléments de leur bien-être et leur réponse réside dans la recherche de moyens pour augmenter leur rémunération tout en diminuant la quantité de travail qu’ils ont à offrir en retour. La volonté des employeurs de maximiser les profits enferme ainsi les deux classes dans une relation où chacun a besoin de l’autre, mais il existe un conflit d’intérêts concernant les termes de leur échange.

Ce conflit peut adopter bien des formes. Marx a prédit que les travailleurs reconnaîtraient les vertus de la lutte collective pour leurs intérêts communs et se rassembleraient dans des organisations dans ce but. Leur position structurelle créerait donc un processus de formation d’une identité collective, qui à son tour déclencherait la lutte pour leurs intérêts communs. Il décrivit ceci avec concision comme la transition d’être une classe en soi pour devenir une classe pour soi. Il faut noter que, bien que cette vision soit souvent décrite comme une vision téléologique de la formation de classe — et, en effet, on a dit de cette théorie qu’elle avait été élaborée de cette manière — elle n’a pas besoin de l’être. Il est possible de la reformuler comme une théorie causale raisonnable qui décrit de quelle façon les dimensions de la position structurelle des travailleurs rendent l’action collective rationnelle, mais aussi possible.

Premièrement, le capitalisme lui-même organise partiellement les travailleurs en les rassemblant dans un même lieu de travail. Si nous comparons leur situation à celle des petits paysans producteurs, il est évident que l’expérience d’une interaction répétée dans des espaces clos sur de longues périodes diminue les coûts dans l’action collective — la communication, l’échange d’information, la planification, etc. Deuxièmement, en se rassemblant, ils reconnaissent leur situation commune. Ils voient qu’ils sont tous soumis à des contraintes généralement similaires, qu’ils travaillent sous les mêmes structures d’autorité et souffrent des mêmes dettes. Troisièmement, dans cette interaction constante, ils créent une identité commune et donc une volonté de s’engager dans une lutte commune.

Bien que l’on puisse présenter la thèse de Marx sous une forme causale acceptable, les critiques à son encontre sont convaincantes. Il y a eu des périodes et des exemples où les travailleurs se sont rassemblés de la manière qui correspond à sa prédiction, mais il y a eu de très grands intervalles dans cette histoire où l’on observe l’opposé — pas un conflit, mais une stabilité. Les travailleurs ont montré une propension à forger des organisations de lutte collective, mais on ne peut considérer cela comme un fait récurrent du capitalisme. Une situation équivalente possible montrerait des efforts d’association de classe qui échouent, ou qui sont tout bonnement évités. L’appartenance générale à un syndicat est un phénomène récent dans l’histoire du capitalisme et qui se limite à une partie de la classe ouvrière dans le monde. Aussi, tout ce que nous pouvons dire en faveur de la prédiction de Marx, c’est qu’elle décrit un résultat possible créé par la structure de classe moderne. Et il est facile de comprendre pourquoi, en l’absence d’une explication des mécanismes qui discréditent cette séquence causale, cette théorie peut prendre une forme téléologique ou pour le moins déterministe – la localisation structurelle des travailleurs est dans ce cas jugée suffisante pour déclencher la formation d’une identité de classe qui les incite à créer des organisations en fonction de cette identité pour enfin lutter pour leurs intérêts communs.

Pour une théorie matérialiste, le défi est de montrer comment il est possible que, sous certaines conditions, la position des travailleurs puisse les pousser à converger autour d’une stratégie de résistance collective, mais aussi comment elle peut tout aussi bien les motiver à mener une stratégie d’adaptation individuelle. La conscience de classe et les formes de résistance qui s’y rattachent peuvent alors être considérées comme un produit de conditions très spécifiques qu’il faudrait créer et maintenir, au lieu de les laisser se mettre en place par le biais de la logique interne de la structure de classe. L’absence de conscience de classe chez les travailleurs et les éruptions sporadiques ou fugaces de la lutte de classes apparaissent alors complètement en adéquation avec une analyse de classe du capitalisme plutôt que comme un signe de la prépondérance déclinante des classes.

Deux stratégies de reproduction de classe — individuelle ou organisée

La clé de l’énigme de la formation de classe est de comprendre que les pronostics optimistes comme ceux de Marx, même quand ils sont présentés dans un langage causal défendable, manquent une étape cruciale. Ils se concentrent sur les mécanismes causaux qui pourraient pousser les travailleurs vers l’organisation de classe, mais n’arrivent pas à décrire les aspects de la structure de classe qui font obstacle à ce plan d’action. Mais une importante propriété de la structure du capitalisme positionne les travailleurs de telle manière qu’ils trouveront qu’un parcours individuel de reproduction de classe sera plus réalisable que celui qui repose sur l’organisation collective. Il y a deux sortes d’obstacles qui jouent ce rôle. Le premier est la vulnérabilité des travailleurs face au pouvoir des employeurs, et l’autre relève des problèmes génériques qui apparaissent lors des actions collectives.

La vulnérabilité des travailleurs

Les travailleurs et leurs employeurs ne se lancent pas dans une contestation politique dans un cadre neutre. Ils se rassemblent dans un champ de force préexistant où l’employeur détient un énorme avantage par rapport aux travailleurs. La cause de cette situation est enracinée dans la structure de classe elle-même. Les travailleurs opèrent dans des conditions d’insécurité généralisée. Puisqu’ils ne possèdent pas leurs propres moyens de production, ils dépendent de l’emploi salarié fourni par un capitaliste. Cette dépendance vis-à-vis de leur employeur façonne de manière décisive leur propension et leur capacité à mener une action collective. Les travailleurs comprennent qu’ils ne peuvent garder leur emploi que si le capitaliste en a besoin, et celui-ci peut, pour tout un tas de raisons, décider de renvoyer un ou plusieurs d’entre eux sur le marché du travail. La précarité de l’emploi est une condition basique, inhérente à la condition du travailleur, même si, bien sûr, son intensité varie. Même si les employeurs ne possèdent pas d’autorité directe, légale ou culturelle sur la vie d’un travailleur, comme c’est le cas pour l’esclavage ou la servitude, ils possèdent néanmoins un pouvoir indirect énorme sur celui-ci.

Cela impacte directement la probabilité de l’action collective. Typiquement, les travailleurs doivent donner la priorité à la sécurité de leur emploi plutôt qu’à leur propension à lutter pour les termes de cet emploi — autrement dit, ils prennent conscience qu’avoir un emploi mal payé ou dangereux est mieux pour eux que ne pas avoir d’emploi du tout. Mais si la priorité des travailleurs est de garder leur emploi, cela signifie qu’ils renoncent consciemment aux activités qui impliqueraient des représailles de la part du patron. En fait, si les employés ne sont pas déjà organisés, le moyen le plus facile d’améliorer la sécurité d’un emploi n’est pas de s’en prendre au patron, mais de lui paraître plus attrayant – en travaillant plus dur que les autres, en ayant de nouvelles compétences, et même en proposant de travailler pour un salaire plus bas.

Dans une situation de compétition généralisée sur le marché du travail, le moyen le plus facile d’améliorer sa sécurité n’est pas de construire des organisations formelles pour l’action collective — puisque cela entre inévitablement en conflit avec l’employeur —, mais de compter sur les réseaux informels dans lesquels les travailleurs sont nés. Ces réseaux sont surtout la famille, la caste, l’ethnie, et ainsi de suite. Puisque les travailleurs héritent essentiellement de ces connexions toutes faites, elles deviennent tout naturellement une source de soutien au quotidien et dans les périodes de pénurie. C’est une ironie de la société bourgeoise que, loin de détruire ces liens, comme Marx l’annonçait avec insistance dans le Manifeste du parti communiste, ces pressions du marché poussent les travailleurs à s’accrocher à ces liens avec une férocité emplie de désespoir. Il est important de noter que ces réseaux ne font pas seulement office de sociétés de soutien matériel. Ils deviennent aussi un moyen d’exercer un contrôle sur le marché du travail, et grâce à cela, permettent de réduire le niveau de compétition pour l’emploi. Ce n’est pas seulement le fait d’obtenir un emploi par le biais de ses amis, de sa famille ou de sa caste. C’est le fait que ces connexions sont utilisées pour réserver des offres d’emploi, parfois par la force, pour les membres d’un réseau particulier. Mais cela ne fait qu’intensifier une orientation de classe où le bien-être est assuré par des formes d’association qui ne relèvent pas des classes. En effet, la compétition organisée sur le marché du travail par le biais de ces liens a pour effet l’intensification des divisions au sein de cette classe. Elle s’oppose directement au principe d’organisation de classe.

L’agrégation des intérêts

Un second obstacle à la formation de classe est ce que Claus Offe et Helmut Wiesenthal ont appelé le problème de l’agrégation des intérêts3. Il est assez simple de suggérer que les travailleurs sont intéressés par la création d’associations pour négocier les conditions de leur échange avec le capital. Mais les travailleurs souffrent d’une dépendance particulière dans le cadre de cet échange. À l’inverse du capital, qui peut être séparé de l’employeur, la force de travail ne peut pas être séparée du travailleur. Quand le travailleur négocie sur les termes de l’échange au sein de son activité, il découvre immédiatement que plusieurs éléments de son bien-être sont immédiatement en jeu dans la négociation — l’intensité du travail, le temps de travail, le niveau du salaire, l’assurance maladie, la retraite, et ainsi de suite. Les organisations créées pour l’action collective sont donc contraintes de trouver un accord parmi un grand nombre de travailleurs sur ces différentes dimensions de leur bien-être.

Un autre obstacle tout aussi intimidant est que, pour certains travailleurs, l’organisation collective pourrait en fait les desservir. C’est parce que certains travailleurs sont capables de s’assurer des conditions de vie attractives — peut-être parce qu’ils possèdent des compétences rares ou des connexions sociales — qu’ils se rendent compte qu’une stratégie de lutte individuelle leur sera bien plus profitable qu’une stratégie collective. Alors que, dans le cas précédent, l’action collective donnerait la priorité à un ensemble d’objectifs spécifiques, dans ce cas cela forcerait certains travailleurs à subordonner leur bien-être immédiat au profit du plus grand nombre. Bien sûr, à long terme ces travailleurs pourraient aussi bénéficier de bien des façons de la sécurité et de l’avantage qu’une association confère, mais la réduction du bien-être immédiat sera bien réelle, et il est tout à fait rationnel qu’ils refusent d’y prendre part. Aussi, s’ils devaient rejoindre une organisation, ils prendraient leur décision en faisant des calculs très différents de ceux de leurs collègues.

Le problème du « free rider »

Le problème du « free rider »

Le troisième obstacle et sûrement le plus débilitant de tous est le problème bien connu du « free rider4 ». Parce que les conditions et les avantages obtenus par ces associations deviennent disponibles à tous leurs membres, qu’ils aient ou non participé à l’action, cela crée un avantage pervers. Puisque tous les travailleurs savent qu’ils bénéficieront des avantages acquis si l’association parvient à ses objectifs, sans prendre en compte leur participation individuelle dans cette lutte, cela leur donne l’envie de laisser aux autres le coût de la participation. Le résultat est que l’effort de création d’un pouvoir collectif doit constamment faire face à une tendance chez les travailleurs à refuser de participer.

Le « free riding » est un phénomène générique à toute situation où des biens publics nécessitent une action collective. Dans une situation de vulnérabilité généralisée et de compétition mutuelle — ce qui est aussi la caractéristique de la position structurelle des travailleurs —, cela devient vraiment problématique. Il ne s’agit pas seulement du fait qu’un seul travailleur s’exposera à un coût s’il décide de contribuer à la construction d’un syndicat. C’est avant tout que le coût peut être si élevé qu’il menacera ses moyens de subsistance et donc sa sécurité économique. Les risques de devoir subir ce prix sont en fait très élevés, puisque les employeurs s’appliquent à surveiller puis à se débarrasser des employés qui semblent vouloir créer des organisations de classe. Aussi, même si les travailleurs salariés sont connus pour avoir dépassé les problèmes de « free riding » en dehors du lieu de travail, où les risques liés à l’effort sont moins élevés, cela reste bien plus compliqué au travail, où les risques sont bien plus considérables — intensifiant le dilemme.5

Les trois mécanismes décrits sont intrinsèquement connectés à la structure de classe ; ils en sont un composant nécessaire. Ils ont aussi pour effet de renforcer l’effet atomisant du marché du travail et de diminuer l’élan vers l’action collective et la prise de conscience de classe. Ils permettent de débloquer le secret d’une des énigmes les plus importantes de la théorie sociale : comment un système social potentiellement aussi explosif que le capitalisme peut-il rester stable avec le temps ? Il le peut, car sa structure de classe garantit sa propre stabilité en rendant la reproduction de classe plus attrayante que la contestation organisée. Les antagonismes de classe rendraient le capitalisme instable si les travailleurs pouvaient se rassembler facilement, créer des organisations viables de lutte pour leurs intérêts, et menacer le pouvoir politique de la classe capitaliste. Mais les obstacles décrits plus haut n’attirent pas les travailleurs, qui préfèrent éviter les stratégies collectives et se tourner vers une défense individualisée pour leur bien-être de base. C’est le cas puisqu’adopter des stratégies plus individualisées engage moins de coûts directs — tous les coûts de temps et d’argent pour construire un syndicat puis l’entretenir — et représente également moins de risques — comme le danger de perdre son emploi en cas de découverte ou si des tactiques plus militantes échouent.

Aussi, même si les travailleurs sont capables, sous certaines conditions, de forger l’identité collective requise par la lutte des classes, ils doivent dépasser toutes les forces structurelles qui les séparent constamment. Loin de tomber dans une considération téléologique de la formation de classe, une délimitation attentive de la structure de base du système mène à la conclusion opposée : il n’est pas facile de passer d’une classe en soi à une classe pour soi. En effet, le casse-tête prend une tout autre allure que celle attribuée à l’analyse de classes par ses détracteurs. Au lieu d’expliquer pourquoi la structure de classe n’arrive pas à inciter les travailleurs à lutter, le défi est d’expliquer comment il est possible d’obtenir une force associative de la classe ouvrière et une mise en place de stratégies collectives ouvrières. C’est le sujet de la partie suivante, et comme je le démontrerai, c’est là que les phénomènes culturels jouent un rôle crucial.

Le retour de la culture

La formation de classe se réalise quand les travailleurs se penchent sur des stratégies collectives pour défendre leur bien-être, à l’opposé des stratégies individualisées qui sont d’habitude plus attrayantes. Cela nécessite en retour soit que les mécanismes qui canalisent leurs énergies hors de l’organisation collective soient affaiblis soit que les travailleurs soient d’accord de subir le sacrifice qui découle de l’organisation. Ce sont deux solutions analytiquement distinctes aux problèmes de la formation de classe, chacune s’attaquant à l’un des deux éléments qui affectent ensemble le résultat. Le premier sape l’effet de l’environnement externe où les travailleurs font leurs jugements ; l’autre modifie le calcul moral par lequel les travailleurs construisent leurs jugements concernant l’environnement externe.

Il arrive parfois que les travailleurs se retrouvent dans des situations où les obstacles de base à l’organisation de classe ne sont pas aussi élevés. Ainsi les travailleurs plus qualifiés, et donc plus difficiles à remplacer, sont moins vulnérables aux contre-attaques de l’employeur s’ils cherchent à créer des organisations de classe. Mais il est très rare que des avantages pareils existent et, même quand c’est le cas, ils ne sont pas suffisants. Même dans des cas où les travailleurs sont relativement protégés des obstacles à la formation de la conscience de classe, supprimer les risques inhérents à l’organisation n’est jamais suffisant. Aussi, les travailleurs n’ont jamais de route toute tracée vers leur organisation. Ils peuvent certes avoir plus de moyens de pression sur leurs employeurs, mais ceux-ci auront toujours le dessus. Il est peut-être plus simple pour eux de trouver un terrain commun, mais les changements techniques perturbent constamment les accords qu’ils ont pu obtenir entre eux. Et même si leur contribution en matière de temps et d’effort est réduite, elle ne disparaît jamais totalement, et la tendance à éviter l’organisation reste attrayante. Les travailleurs ont besoin de plus que du hasard pour créer des organisations de classes stables et durables.

L’ingrédient indispensable, en plus d’un environnement externe favorable, est culturel — un retournement dans l’orientation normative des travailleurs, de l’individualisme à la solidarité. Cela découle directement du fait que, en choisissant de s’organiser, chaque travailleur doit sacrifier volontairement des ressources peu abondantes pour un objectif qui peut très bien échouer — et c’est souvent le cas. Le « free riding » est la réponse la plus attrayante d’un point de vue individuel ; ainsi, l’éviter requiert que les travailleurs incluent dans leurs calculs le bien-être de leurs pairs, plutôt que seulement le leur. Ils doivent au moins en partie évaluer les résultats possibles quant à la manière dont cela va affecter leurs pairs, par sentiment d’obligation et de ce qu’ils doivent au bien commun. Il s’agit de l’essence de la solidarité, bien sûr, et ce n’est pas un accident si la solidarité a été le slogan du mouvement ouvrier dans le monde entier depuis ses origines. En montrant à chaque travailleur que le bien-être de ses pairs dépend de lui, un esprit solidaire est là pour contrer les effets individualistes habituellement créés par le capitalisme. Cela permet la création d’une identité collective qui, à son tour, est l’accompagnement culturel de la lutte des classes6.

Deux points méritent d’être mis en évidence ici. Le premier est que créer un esprit solidaire nécessite une intervention consciente — il n’est pas créé automatiquement par la structure de classe. Des éléments de mutualité et d’empathie ont bien évidemment une part récurrente dans la vie des travailleurs. Ceux-ci collaborent souvent de bien des façons sur leur lieu de travail pour se défendre contre l’autorité de la direction. Parfois de manière tacite et silencieuse — comme lorsqu’ils refusent de dénoncer leurs pairs ou qu’ils prennent la relève de leurs collègues moins productifs. Parfois, c’est plus explicite — quand les travailleurs se mettent d’accord pour ralentir la production, créer des sociétés d’aide mutuelle, et ainsi de suite. Mais ces formes de coopération sont souvent éphémères et dépendent de constellations particulières d’individus ; et surtout parce qu’ils manquent d’organisation, ils ne créent pas de relations de confiance assez fortes pour résister continuellement aux forces centrifuges qui éloignent les travailleurs les uns des autres. Ils savent que, dans une situation normale, ils peuvent compter sur la sympathie de leurs collègues — mais le degré de confiance n’est jamais permanent.

En montrant à chaque travailleur que le bien-être de ses pairs dépend de lui, un esprit solidaire est là pour contrer les effets individualistes créés par le capitalisme.

Pour qu’une culture de la solidarité fasse partie de la volonté stratégique des travailleurs, il faut une résolution consciente et de la mobilisation. Au minimum, cela implique un ensemble de routines au travail et en dehors afin d’encourager la construction de relations, et grâce à elles, une confiance et une obligation mutuelles capables de soutenir une organisation de classe – des réunions occasionnelles pour discuter des problèmes, des événements religieux, des productions culturelles comme des pièces de théâtres et des concerts, etc. Tous ces exemples d’actions créatrices de culture organisées mais qui s’arrêtent, faute de création d’une réelle organisation. Cela arrive souvent quand il est trop dangereux de créer de véritables associations ouvrières – comme dans l’hémisphère sud, même de nos jours – ou pour amorcer la création d’une organisation officielle.

Une forme plus solide d’intervention culturelle, bien sûr, découle de la création d’une organisation officielle comme un syndicat ou un parti, qui inclut la plupart des tâches quotidiennes informelles, pratiquées par les travailleurs en son absence, mais qui vont plus loin dans la construction d’une identité de la classe ouvrière.

Les organisations concernent ce qui se fait dans les routines informelles que j’ai décrites, mais elles leur donnent une permanence et une structure, elles font intégralement partie de la vie ouvrière. Et de manière encore plus importante, elles relient la lutte collective des travailleurs pour leur bien-être et la prise de décision collective concernant la stratégie. L’empathie spontanée et les tâches quotidiennes non officielles ont pour effet de créer une certaine confiance parmi les travailleurs, mais ne fournissent aucun mécanisme fiable pour coordonner leurs actions. Les organisations fournissent la base d’une confiance plus grande et une coordination meilleure parce qu’elles sont soutenues par une sorte de promesse institutionnelle de soutien de ses membres. Et donc, puisque ces décisions sont prises dans un cadre démocratique et délibératif, elles sont légitimes même pour ceux qui ont voté contre ces décisions. Aussi, quand le besoin d’agir se manifeste par une grève ou un ralentissement de la production, il est considéré moins comme un ordre venant d’en haut que comme une décision collective.

Le second point à prendre en compte est que constituer une identité de classe est un acte d’intervention sociale mais il ne s’agit pas ici d’une construction sociale. La culture d’identification mutuelle requise par la formation de classe n’est pas créée de toutes pièces et ne crée pas un tout nouveau calcul politique. Elle est construite sur les intérêts matériels et reste limitée par eux.

Aussi, même si les travailleurs peuvent agir avec un sens de l’obligation envers le bien-être de leurs pairs, cela remplace rarement leur préoccupation pour leur propre bien-être. Et donc, même si les travailleurs peuvent être poussés à prendre des risques et à faire des sacrifices pour suivre un but collectif, leur volonté de se sacrifier ne se transforme pas directement en altruisme. Deux orientations extrêmes sont évidemment possibles ; ce sont justement les qualités qui définissent les organisateurs ou, comme on les appelle dans le jargon, « les entrepreneurs politiques ». Ce sont les membres de la classe qui construisent leur vie autour de leur dévouement à l’organisation de classe, ce qui représente un coût personnel énorme et souvent de grands risques. Mais le fait même qu’ils émergent comme un groupe spécifique au sein de la classe est la preuve qu’ils sont tout sauf typiques. La tâche de base des organisateurs n’est pas de pousser les autres à être comme eux – puisqu’ils savent que c’est peine perdue. Elle consiste plutôt à persuader leurs pairs que les organisations et les campagnes qu’ils défendent sont attractives et efficaces. Elles impliquent des risques et un coût pour les participants mais tout cela est justifié par les gains promis – la sécurité, les salaires, l’autonomie, etc. La solidarité ne devient pas de l’altruisme, tout comme la volonté de se sacrifier ne revient pas à vouloir devenir martyr.

Cette pertinence durable des intérêts matériels apparaît dans plusieurs dimensions de l’organisation de la classe ouvrière. Plusieurs piliers du syndicalisme sont avant tout destinés à réduire les coûts individuels de l’action collective. C’est classiquement prouvé dans la construction d’une caisse de grève, dans le but d’aider les travailleurs dans l’éventualité d’un arrêt de travail. La caisse fonctionne comme un plan d’assurance auquel les travailleurs cotisent et qui prend effet lors d’un arrêt de travail. Tous les syndicats essaient d’en constituer une pour des raisons pratiques — c’est une reconnaissance du fait que leurs membres ne s’engageront pas dans une campagne seulement basée sur un principe ou une identité. Leur volonté de s’engager est réglée par leur évaluation du prix à payer — leur capacité à supporter le coût que cela implique. Les institutions comme les caisses de grève sont des soutiens matériels sur lesquels est construite la solidarité.

La formation de classe nécessite un processus constant d’intervention culturelle, mais son efficacité dépend de son alignement sur les intérêts matériels des ouvriers.

Ainsi les travailleurs basent leurs jugements dans une certaine mesure sur ce qu’on leur demande de faire. Mais ils jaugent aussi le côté pratique de ce pour quoi ils le font, c’est-à-dire le but de la campagne. Les travailleurs jugent une campagne selon les coûts absolus qu’on leur demande supporter, mais aussi sur les chances de réussite de ses objectifs. Il y a des limites au-delà desquelles ils jugeront que les coûts ne sont pas justifiés par ces chances de réussite. Ils considéreront comme raisonnable un certain degré de sacrifice s’ils estiment que l’objectif est réalisable, alors que le même sacrifice sera inacceptable si l’objectif semble irréaliste. Bien sûr, il n’existe aucune science pour déterminer quels objectifs sont atteignables et donc lesquels présentent un degré de risque inacceptable. Ces évaluations sont parfois erronées ; quand cela arrive, elles peuvent mener à une perte de confiance dans l’organisation et donc à un déclin dans sa légitimité. Les organisateurs politiques doivent donc faire face au défi suivant : si leurs jugements concernant le réalisme des objectifs de lutte sont exacts, cela peut initier un cercle vertueux dans lequel la réussite cultive la confiance des ouvriers dans l’organisation et entre eux, ce qui permet ensuite de mener des campagnes plus ambitieuses, qui se nourrit de la force de l’organisation de classe. Mais, si leur estimation est fausse et que la lutte en faveur d’objectifs bien trop ambitieux échoue, cela peut créer une perte de confiance, de moral, un rejet de la solidarité et un retour à l’orientation défensive et individualiste pour les membres de l’organisation.

Ces aspects de l’organisation de classe nous montrent encore que les travailleurs peuvent choisir rationnellement de ne pas s’organiser. Le marxisme classique a souvent présenté la création d’associations de classe comme seul choix raisonnable pour les travailleurs en fonction de leur situation. Quand on a découvert que la tendance à adopter cette stratégie était au mieux inégale au sein des classes, il n’est pas surprenant que les premiers marxistes l’aient attribuée à un déclin de rationalité chez les travailleurs — il s’agit de la théorie de la fausse conscience. Autrement dit, ils persistaient à dire que Marx avait raison, mais que c’était les travailleurs qui se trompaient dans leur jugement concernant leurs propres intérêts. Il est vrai, bien sûr, que tout le monde peut se tromper dans ses jugements quand il s’agit de savoir si une situation est dangereuse ou non. Mais une théorie qui repose sur l’attribution d’une erreur de jugement systématique à de grands groupes sociaux court le risque de se voir critiquer vertement.

Une conceptualisation plus plausible du problème serait la suivante : quand les travailleurs jugent l’attrait de l’association de classe, ils comparent implicitement sa faisabilité et l’option d’une stratégie individualisée de reproduction, et chacune de ces options est défendable. Alors que l’option collective détient la promesse d’une pression plus forte sur leur employeur et donc la possibilité de gains matériels, elle expose aussi les travailleurs à de nouveaux risques et à un ensemble de coûts qu’ils n’auraient pas à subir autrement, ceteris paribus. D’une certaine manière, les organisateurs demandent aux travailleurs de choisir entre deux stratégies, chacune comprenant un système de risque/récompense. L’option individuelle comporte moins de risques immédiats mais expose le travailleur au despotisme constant de sa direction et à un bien-être économique plus bas, alors que la stratégie collective promet plus de pouvoir et de meilleurs résultats économiques, dont le risque potentiel est plus élevé. La difficulté de l’organisation n’est pas simplement de pousser les travailleurs à agir, c’est de les pousser à se rassembler en modifiant le système de risque/récompense qui les dissuade normalement de rejoindre ou de participer à des protestations, rendant ainsi la stratégie collective plus attrayante. Si les coûts sont trop élevés ou si les protestations ne mènent à rien, la solidarité n’émergera jamais ou commencera à s’effriter. Les travailleurs décideront ensuite de garder la tête basse et de retourner à la stratégie de reproduction plus individuelle.

En résumé, la formation de classe nécessite un processus constant d’intervention culturelle, mais son efficacité dépend de son alignement sur les intérêts matériels des travaileurs. Cette intervention de la culture dans la politique de classe reconnaît que les identités de classe ne sont pas naturelles ni une conséquence nécessaire de la structure de classe. En effet, les implications de mon raisonnement retournent la vision marxiste sur sa tête. Dans cette vision classique, la structure de classe est censée créer la conscience de classe, qui à son tour pousse les travailleurs à construire des organisations de classe. J’ai tenté de démontrer que, en fait, la conscience de classe est la conséquence de l’organisation de classe. Puisque cette dernière est un processus compliqué, hautement sujet à des perturbations et précaire lors de sa création, il en va de même pour la formation de l’identité de classe. Aussi, le fait que les travailleurs bien souvent n’identifient pas leurs intérêts autour de leur position de classe ne prouve pas la faiblesse d’une théorie matérialiste de classe — c’est ce que la théorie devrait prévoir.

Conclusion

Après une pause excessivement longue, l’attention des spécialistes se tourne une fois encore, bien que lentement et par à-coups, vers la théorisation du capitalisme en tant que système économique. Cela a commencé il y a cinquante ans, au début des conflagrations ouvrières globales de la fin des années 60, et pourrait bien continuer dans cette direction aujourd’hui si la révolte contre le néolibéralisme se poursuit au même rythme. Ce retour à l’analyse du capitalisme doit être vraiment productif, il doit se débarrasser de certaines faiblesses qui l’ont tourmenté par le passé. L’exemple le plus important a été une ambiguïté sur le rôle de la culture dans les dimensions structurelles et politiques des processus de classe. La perception d’un manque d’attention à la culture est devenue la justification, ces vingt dernières années, d’une surévaluation analytique de son rôle. Mais l’antidote ne peut être un simple retour à l’économie politique comme si les critiques provenant du tournant culturel n’avaient jamais existé. Il devient alors important de s’intéresser aux arguments de la culture et de relever le défi qu’ils ont lancé.

Dans cet article, j’ai tenté de montrer que, bien que les inquiétudes exprimées par les théoriciens culturels soient justifiées, elles ne sont pas aussi néfastes à l’analyse de classe matérialiste qu’elles peuvent le sembler. Il est possible d’accepter le postulat que toute action sociale est filtrée par la culture tout en résistant à la conclusion que cette dernière façonne fondamentalement la structure de classe. D’autre part, nous avons toutes les raisons de soutenir l’importance causale de la culture dans le processus de formation de classe, même en reconnaissant qu’elle ne peut dissoudre certains intérêts matériels qui gouvernent le conflit politique. La culture continue d’opérer dans les deux dimensions de la reproduction de classe, même dans des circonstances différentes. Deux conclusions importantes en découlent.

La première est que nous pouvons confirmer le vieil adage selon lequel la théorie des classes concerne fondamentalement les intérêts de classe et le pouvoir. Nous avons vu que les intérêts matériels jouaient un rôle central à la fois dans la structure de classe et dans les dynamiques de la formation de classe. Cela nous permet d’expliquer comment le capitalisme peut s’implanter, rester stable et créer des modèles reconnaissables d’action économique à travers un nombre déconcertant de cultures et de régions. Il en est capable, car il opère sur l’ensemble des motivations des agents qui, même sous l’influence des cultures locales, ne sont pas construites par celles-ci. La seconde implication est que, tandis que nous pouvons affirmer cette universalité des dynamiques capitalistes, il reste une place cruciale pour l’analyse culturelle dans sa description. Ceci est important, car l’une des inquiétudes qui nourrissent le tournant culturel était que les analyses structurelles du capitalisme semblaient considérer la culture comme causalement hors de propos et donc n’ayant rien à dire sur la manière dont l’action économique interagit avec la construction du sens.

La thèse que j’ai développée montre que l’analyse culturelle peut être associée à une théorie de classe matérialiste de bien des façons qui diffèrent dans les deux dimensions de classe que nous avons examinées. S’il est vrai que la volonté consciente des agents doit s’adapter aux exigences de la position de leur classe, alors le défi qui s’impose à la théorie culturelle est de retracer les processus par lesquels cette adaptation se produit. Ceux-ci diffèreront sûrement selon l’endroit – la façon dont les travailleurs hindous en Inde intègrent la logique de leur situation économique dans leurs visions du monde sera probablement différente de celle des catholiques du Mexique. De plus, la question peut être abordée à plusieurs niveaux d’analyse – de la recherche ethno-méthodologique sur une usine ou une ville minière à une analyse régionale ou nationale du changement culturel. D’un autre côté, pour la recherche sur la formation de la classe, le défi est d’expliquer les conditions dans lesquelles les identités politiques se forment en parallèle avec d’autres aspects des conditions sociales. Il y a évidemment déjà de nombreux travaux historiques sur le sujet – même si les écrits sociologiques semblent bien maigres en comparaison.

Bref, la culture est tout aussi importante dans une analyse de classe matérialiste que dans toute autre analyse. Là où les analyses diffèrent, c’est dans le rôle causal accordé à la culture.

- Je remercie Paul DiMaggio , A. J. Julius , Iddo Tavory , Eric Wright et les participants au Culture Workshop du département de sociologie de la NYU pour leurs commentaires et pour leurs conseils sur cet essai.

Footnotes

- Cette critique est tellement répandue qu’elle est devenue un lieu commun dans le domaine. Pour des versions plus abouties et influentes de l’argument, voir : Margaret Somers, “Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation,” Social Science History, Vol. 16, No. 4 (Winter, 1992), 591–630, esp. 594–98; et Dipesh Chakrabarty, Rethinking Working Class History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989), 220–22.

- Pour des thèses portant sur l’orientation culturelle des hindous comme obstacle au développement capitaliste, voir K.W. Kapp, Hindu Culture, Economic Development and Economic Planning in India (Bombay: Asia Publishing House, 1963), et V. Mishra, Hinduism and Economic Growth (Bombay: Oxford University Press, 1962) ; pour un point de vue moins pessimiste, bien que provenant de quelqu’un qui accepte que le capitalisme nécessite la préexistence d’une vision culturelle adéquate, voir Milton Singer, “Cultural Values in India’s Economic Development,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 305 (May 1956): 81–91.

- Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Seuil, 2013.

- Gilded Age : le terme évoque la période qui s’étend de 1870 et 1900, correspondant à la période qui suivit la fin de la guerre civile en 1865, où les États-Unis connaissaient une croissance industrielle et démographique intensive. On pourrait le comparer à la notion francophone de la « Belle époque ».