Supprimer le travail routinier et manuel inintéressant devrait être une aubaine mais c’est vers l’opposé que le capitalisme nous mène.

Les innovations technologiques se succèdent à un rythme accéléré. Des robots dotés de capteurs sensoriels et à la capacité d’apprentissage autonome apparaissent en masse. Ils sont désormais en état de conduire eux-mêmes des véhicules, d’exécuter des tâches qui semblaient réservées aux humains, de répondre à des questions complexes, d’imprimer des objets en 3D… Interconnectés, ils gèrent des masses de données considérables, dépassant largement les possibilités d’un cerveau humain, peuvent les mettre en relation et dessiner de nouvelles potentialités et alternatives, pour le meilleur comme pour le pire. On est entré pleinement dans l’ère de l’intelligence artificielle.

Certains parlent de quatrième révolution industrielle1. La première révolution remonte au XVIIIe siècle, lorsque les métiers textiles et la machine à vapeur ont lancé la première véritable industrialisation de l’histoire. La deuxième date de la fin du XIXe siècle avec les inventions du moteur à essence et de la lampe à incandescence, et le développement des procédés chimiques. La troisième apparaît à la fin du XXe siècle avec l’avènement de l’ordinateur portable et la simplification des moyens de communication.

La quatrième révolution prolongerait ces avancées en introduisant quatre innovations majeures : la collecte des données informatisées dans des proportions gigantesques, aboutissant à la fusion des technologies physiques, numériques et biologiques ; le développement des manipulations génétiques à partir d’une meilleure connaissance des génomes ; l’introduction de capteurs sensoriels sur les robots d’une nouvelle génération qui peuvent apprendre par eux-mêmes ; la possibilité d’intégrer la troisième dimension y compris pour imprimer des objets.

En fait, il n’y a pas d’interprétation consensuelle de ce qui est en train de se passer. Ainsi, l’association allemande des entreprises de télécommunication Bitkom relève pas moins de 104 descriptions différentes de ce que sera l’industrie du futur2. Il est clair qu’on se trouve devant des conjectures, des prévisions, qui peuvent éventuellement ne pas se réaliser. Mais tout le monde est d’accord pour dire qu’il y aura très probablement un bouleversement dû à des avancées technologiques majeures et qui affectera les économies et la manière dont on produit dans la plupart des pays.

C’est dans ce cadre que les firmes allemandes, avec l’appui de leur gouvernement, ont lancé en 2011 le programme Industrie 4.0. pour rassembler les projets industriels et de recherches et ainsi perpétuer la domination des multinationales allemandes dans les secteurs mécaniques. À leur suite, la Commission européenne a tenté d’initier et de rassembler des plans similaires dans les autres nations européennes, avec des succès mitigés pour l’instant. De même, la Chine a pris cet exemple pour annoncer ses propres ambitions technologiques à travers sa plateforme Made in China 2025. Son but est d’atteindre le rang de leader technologique pour 2049, au moment du centenaire de la révolution chinoise3.

Tous ces projets montrent que, même si l’avenir n’est pas inscrit dans le marbre, il y a néanmoins beaucoup de chances pour que la quatrième révolution industrielle pénètre massivement les économies et transforme en profondeur les habitudes de travail et de consommation.

Un travail profondément modifié

Les pronostics les plus alarmistes circulent sur la disparition prochaine du travail et sur la fin d’un certain nombre de métiers. Ainsi, une étude menée en 2013 par deux chercheurs d’Oxford prévoit que, dans la décennie à venir ou la suivante, 47 % des emplois américains pourraient être éliminés par le changement technologique4. De même, un examen par l’Iweps5 de l’impact social de la digitalisation sur l’économie aboutit à la conclusion que quelque 564 000 postes risquent d’être affectés dans une période de dix à vingt ans. Sur un total de 1 143 000 emplois, cela représenterait donc un emploi sur deux6 ! Plus prudente, l’OCDE a présenté une vision alternative où seuls 9 % des emplois seraient réellement menacés7.

L’association allemande Bitkom relève pas moins de 104 descriptions différentes de ce que sera l’industrie du futur.

Notre propos ne sera pas ici d’essayer d’améliorer ces évaluations, ou même de les analyser, mais de tenter de préciser les enjeux au niveau du travail. Pour le comprendre, on peut établir les distinctions suivantes : d’abord, entre travail manuel et travail intellectuel (ou cognitif) et, ensuite, entre travail routinier et travail non routinier8.

Un travail manuel routinier requiert une activité essentiellement physique qui est répétée à longueur de journée. L’exemple type est le montage automobile sur une chaîne d’assemblage. Le travail manuel non routinier est toujours axé sur la dépense physique, mais exige également des compétences sensorielles, de l’habileté artisanale, voire des connaissances tacites. C’est le cas notamment des réparations de véhicules. Le travail cognitif routinier fait appel aux capacités intellectuelles, mais de façon répétée. On en trouve dans les opérations de classement de dossiers ou autres, ou dans la fourniture de services toujours quasi identiques. Enfin, le travail cognitif non routinier est celui qui demande soit une expertise, une réflexion, une aptitude à résoudre des problèmes, soit un contact important avec d’autres personnes. C’est le domaine de la recherche, du management, de la vente personnelle ou du démarchage de clients9.

Jusqu’ici, l’automatisation et la robotisation ont surtout touché le travail manuel routinier. C’est là que c’est le plus facile. Des gestes reproduits à l’infini durant une journée sont les plus aisés à codifier et à faire exécuter à l’identique par une machine, avec une possibilité moindre d’erreur. Mais certaines tâches cognitives routinières connaissent un même sort. Ainsi, l’accueil personnalisé dans les services postaux, bancaires ou dans l’administration est progressivement remplacé par un automate qui oriente l’usager vers le bon guichet. Même dans les jeux spéculatifs, des algorithmes quelque peu sophistiqués se sont substitués aux traders pour repérer au millième de seconde les différences de prix entre actifs sur différentes Bourses.

Les changements technologiques déjà à l’œuvre ou en prévision devraient bientôt s’attaquer aux derniers bastions du travail manuel routinier, inonder les domaines du travail cognitif routinier, de certains pans du travail manuel non répétitif et même menacer des missions du travail cognitif non routinier, puisque les robots apprennent à apprendre. Évidemment, ceci dépendra en partie de la vitesse des innovations, de la possibilité de transformer celles-ci en biens ou en services acceptés par les consommateurs, des problèmes que peuvent poser les lois, les règlements et les habitudes dans les différents pays, mais aussi des luttes sociales menées par les salariés et les syndicats. Il y a pourtant certaines évolutions qui semblent inévitables à l’heure actuelle.

Ainsi, il y aura probablement une transformation majeure dans l’industrie, en particulier manufacturière. On peut classer l’industrie en trois grandes catégories en fonction de la manière dont on produit les marchandises. Primo, il y a les activités de type chantier : tous les ouvriers sont sur place et s’occupent d’une œuvre collective comme l’érection d’un bâtiment ou l’exploitation d’une mine. Secundo, il y a les opérations dites de processus : un mécanisme automatique mène les changements du produit durant les différentes étapes ; les travailleurs se chargent essentiellement de surveiller les machines et d’intervenir lorsque surgit un problème ou lorsqu’un appareil tombe en panne. C’est l’apanage de secteurs comme l’industrie chimique, pharmaceutique ou énergétique. Enfin, il y a l’assemblage dont l’automobile est l’archétype, mais qui concerne aussi l’électronique, la fabrication des machines, l’agro-alimentaire, etc. Une marchandise est confectionnée par des salariés qui lui ajoutent sans cesse des compléments sur une chaîne de montage.

C’est justement dans cette dernière catégorie que les bouleversements technologiques risquent d’être les plus importants. Prenons l’exemple d’une usine d’assemblage automobile. Elle se compose de quatre sections ou ateliers : l’emboutissage, où les tôles d’acier sont formées pour devenir des parties de carrosserie ; la tôlerie, où ces pièces sont soudées entre elles pour former le châssis ; la peinture, où celui-ci est mis en couleurs ; enfin, le montage final, où tous les composants sont insérés pour obtenir un véhicule équipé.

Le travail est individualisé, ce qui donne l’illusion de l’autonomie au fournisseur, qui pourra éventuellement travailler quand bon lui semble.

Les robots et les processus automatiques sont déjà largement introduits dans la production. Les presses sont en général complètement automatisées. Le soudage est réalisé par des robots dans de vastes allées où l’on ne rencontre quasiment plus d’ouvriers. Ce sont des machines qui mettent les voitures en couleurs. Il n’y a que deux départements qui accueillent encore massivement de la main-d’œuvre : le contrôle de la qualité du soudage à la fin de la tôlerie et le montage final. En 1990, Volkswagen Forest10 assemblait environ 200 000 voitures grâce à plus de 7 000 ouvriers, alors qu’en 2005, il n’y en avait plus que 5 400 pour un niveau de production similaire. Or, avec les capteurs sensoriels et des robots capables d’imiter les gestes d’êtres humains, ces deux sections risquent d’être envahies. Dès lors, avec des machines qui pressent, qui soudent, qui peignent et qui montent, la chaîne d’assemblage ne sera plus qu’un gigantesque parc de robots et d’automates, surveillé en permanence par des ouvriers à bord d’un centre de pilotage et qui devront s’activer lorsqu’une panne surviendra (comme c’est le cas dans l’industrie chimique).

Dans des secteurs moins sophistiqués que l’automobile, comme l’électronique ou l’agro-alimentaire, ce sont déjà des processus automatiques qui réalisent en très grande partie la confection des biens. En sidérurgie, l’introduction de la coulée continue ainsi que l’informatisation des laminoirs a bouleversé le travail des ouvriers qui, au lieu d’être au contact les uns des autres, se trouvent chacun à une centaine de mètres de distance de l’autre.

Ce phénomène va encore s’accentuer avec l’arrivée de l’impression en 3D, déjà présente, mais qui est appelée à s’étendre encore largement. Grâce à cette innovation, il sera possible de produire facilement de petites quantités de pièces sophistiquées conçues avec précision sur ordinateur. À l’heure actuelle, il est déjà possible de confectionner des pièces en plastique, aluminium, acier inoxydable, céramique ou même en nouveaux matériaux. L’aviation et la médecine utilisent déjà abondamment ce procédé11. De nouveau, le travail se limite à celui de l‘ élaboration du produit et de la surveillance des machines qui opèrent. Tout le reste relève du système automatique.

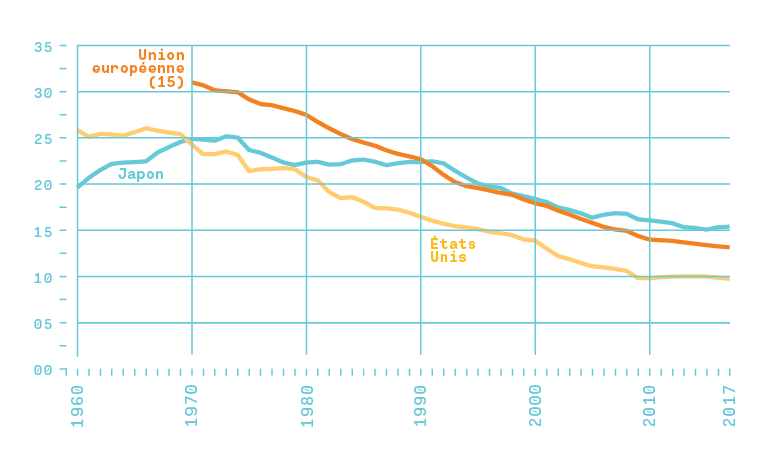

Source AMECO, base de données.

Notes Les statistiques pour le Japon et les États-Unis sont basées sur l’emploi total.

Celles pour l’Union européenne sur le nombre de salariés.

En clair, l’industrie d’assemblage va se muer en une immense activité de processus, avec une réduction massive d’emplois, comme cela se passe dans le secteur chimique. De toute façon, cette diminution des postes de travail est une tendance généralisée depuis des années, comme le montre le graphique 1.

La baisse relative de l’emploi est manifeste pour les trois régions, avec un petit retard pour le Japon (1974). C’est même une limitation en termes absolus. En 1979, aux États-Unis, l’industrie manufacturière occupait plus de 22 millions de personnes. Celles-ci ne sont plus que 15,4 millions à ce jour. Au Japon, elles sont passées de 15 millions en 1992 à 10,5 millions vingt-cinq ans plus tard. En Europe occidentale, le nombre de salariés12 a atteint un maximum de 34,5 millions en 1974. Depuis, il ne cesse de diminuer pour tomber à moins de 22 millions en 2017.

Über alles (par-dessus tout)

L’industrie manufacturière n’est pas la seule à être touchée. De nombreux secteurs pourraient tomber dans la même (més)aventure. Ainsi, dans le domaine de la santé, des robots sont capables d’imiter les gestes d’infirmiers (ou infirmières) pour laver et préparer les patients. Dans la logistique, activité privilégiée tant par la Flandre que par la Wallonie, des automates dotés de capteurs peuvent se déplacer dans un univers complexe pour acheminer sans accident, dans une vaste salle, des marchandises d’un emplacement à un autre et ainsi les ranger et les classer.

Mais un autre phénomène est en train de se développer dans les services : l’émergence de plateformes qui s’immiscent entre le fournisseur et le client. Ce sont les nouveaux acteurs que tout le monde connaît aujourd’hui : Amazon, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Airbnb… Ce qui est particulier, c’est que c’est cet intermédiaire qui va gagner le plus gros pactole engendré par cette relation nouvelle : soit il va sous-payer le fournisseur salarié (voir l’article de Martin Willems dans ce numéro, ndlr), soit il va récolter toutes les données laissées par les clients pour les vendre à des entreprises commerciales qui pourront les utiliser pour cibler leur publicité13 (ou éventuellement à d’autres fins14).

De cette façon, le travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce changent complètement. Individualisé, il donne l’illusion de l’autonomie au fournisseur, qui pourra éventuellement travailler quand bon lui semble. Mais, en étant sous-payé et avec une sécurité sociale moindre qu’il risque de devoir un jour ou l’autre compenser par lui-même, cette apparence ne devrait pas durer très longtemps.

Si les robots et les processus automatisés remplacent de plus en plus le labeur humain, le fondement de la richesse capitaliste tend à diminuer.

On se rapprocherait un peu plus du modèle lancé il y a plus de vingt ans par William Bridges, consultant pour entreprises. Celui-ci proposait à chaque travailleur de se concevoir comme une petite entreprise, qu’il pouvait appeler la « Moi SA », parce qu’il devait considérer chaque labeur comme une relation de marché entre un client et un fournisseur, peu importe le statut exact de ce dernier. Il utilisait la notion d’employabilité, reprise depuis lors un peu partout, qu’il définissait ainsi : « Votre sécurité proviendra d’abord et avant tout de votre capacité à vous rendre alléchant pour l’employeur15.» En bref, il conviait les travailleurs à être corvéables à merci, ce qu’ils deviennent effectivement dans la nouvelle forme de travail promue par les nouvelles plateformes qui, outre l’exploitation accrue, pose un grand problème d’organisation aux syndicats et donc affaiblit la capacité de résistance des travailleurs.

Source AMECO, base de données.

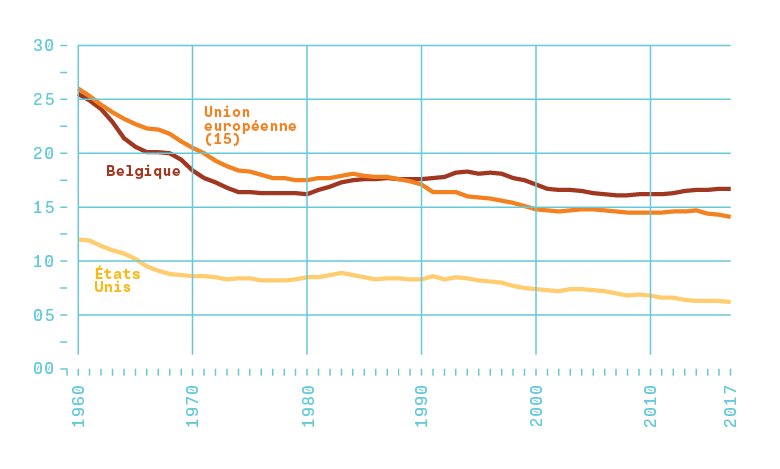

Néanmoins, cette tendance est encore lente et la lutte contre une « uberisation » du travail est déjà menée dans plusieurs pays. Le graphique 2 montre la progression du travail indépendant en Europe et aux États-Unis16. Nous avons ajouté la courbe pour la Belgique.

On observe une réduction assez constante du statut d’indépendants, liée dans un premier temps à la baisse du nombre de fermiers, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. Il y a une légère remontée du nombre et du pourcentage dans les années 1980. Ensuite, la diminution se poursuit à un rythme beaucoup plus faible jusqu’à aujourd’hui.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces dernières années la baisse est même plus forte aux États-Unis qu’en Europe. En fait, sur le vieux continent, depuis le début du siècle, 1,5 million d’emplois indépendants ont été créés net17. Cela n’a représenté que 7,7 % de la création de postes sur la période. D’où un recul de la part de ce statut dans la force de travail.

En revanche, l’augmentation a été focalisée dans la partie occidentale d’où est partie la première industrialisation mondiale : Allemagne, Benelux, France et Grande-Bretagne. Deux pays mêmes concentrent l’essentiel de la progression : la France avec 500 000 emplois en plus et surtout les îles britanniques avec 1,5 million. Un tiers des postes apparus de l’autre côté de la Manche depuis 2000 ont des statuts d’indépendants. Au Benelux, l’augmentation est de 325 000, venant surtout des Pays-Bas (mais la Belgique n’est pas en reste). En Allemagne, la hausse entre 2000 et 2008 a porté sur 500 000 travailleurs. Mais, après la crise de 2008, 200 000 emplois de ce type ont disparu. Au total, il n’y a que dans trois États où les indépendants sont devenus plus nombreux : en France et aux Pays-Bas avec une croissance de 1 % par rapport à 2000, et surtout en Grande-Bretagne avec une hausse de 3 %.

Socialisme ou barbarie ?

Ces perspectives sont inquiétantes pour les travailleurs : des emplois en moins, du travail plus pénible, une résistance plus difficile à organiser… Pourtant, en toute rationalité, cela ne devrait pas être le cas. Supprimer le travail routinier et une partie du travail manuel inintéressant devrait être une aubaine pour les salariés. Ce serait l’occasion de se centrer sur les travaux les plus intéressants, qualifiants, ceux d’analyse, de conception, de développement, de contacts humains…

En même temps, puisque l’ensemble de la production matérielle ira plus vite et pourra approvisionner la planète en abondance (suivant les limites écologiques), cela devrait dégager du temps libre pour tous, permettant à chacun de s’occuper de la vie de la cité, de détente, de loisirs, d’aspirations culturelles, artistiques… Les innovations offrent des opportunités incroyables pour augmenter formidablement nos connaissances, pour développer notre créativité, pour engendrer des discussions de toutes sortes sur des réseaux de plus en plus vastes, pour accroître la participation populaire aux décisions, pour affronter les défis écologiques de notre siècle… Bref, ce serait la possibilité de créer un paradis sur terre (toute proportion gardée).

Mais c’est vers l’opposé que le capitalisme nous mène. C’est la recherche du profit qui dicte à la fois l’avancée des progrès technologiques et la manière dont ils sont introduits. D’un côté, l’introduction de telle ou telle nouveauté dépendra essentiellement des niveaux de rentabilité qu’elle engendrera, pas des besoins humains fondamentaux. De l’autre, le travail requis, bien que rendu moins lourd puisque ce seront des machines qui opéreront de plus en plus à la place des êtres humains, sera plus exigeant, plus stressant étant donné que chaque minute compte pour tirer le plus de bénéfices d’un parc industriel accru.

De ce fait, le capitalisme entre dans une contradiction de plus en plus insoluble. En effet, c’est du travail qu’il tire ses gains, à travers le prélèvement de la plus-value qu’il en tire et qui constitue la base des profits. Or, si les robots et les processus automatisés remplacent de plus en plus le labeur humain pour la production des marchandises, le fondement de la richesse capitaliste tend à diminuer, voire à disparaître. Chaque firme a intérêt à pousser cette mécanisation le plus loin possible, car cela lui permet de gagner des marchés, de battre ses concurrents par des coûts amoindris et donc d’améliorer sa propre rentabilité. Mais, est-ce bien le cas pour le système dans son ensemble ?

Partant de cette constatation et s’appuyant sur certains textes marxistes18, des auteurs comme Paul Mason annoncent la fin du capitalisme19. Selon lui, le capitalisme se remplacerait de lui-même par ce qu’il appelle le post-capitalisme, à travers la multiplication de réseaux libres qui proposeraient leurs services de façon gratuite, car le travail ne coûterait quasiment rien. L’exemple type en serait Wikipédia, l’encyclopédie mondiale en ligne. Le développement de ces initiatives irait directement à l’encontre des monopoles comme Apple, Microsoft, Intel, IBM, Alphabet (la société qui gère Google) et autres. Ces derniers ayant besoin d’une exclusivité pour tirer une rente sur l’ensemble de la population et présenter des profits très élevés (plus de 40 milliards de dollars chaque année depuis 2012 pour Apple), des plateformes, vu leur gratuité, viendraient mettre en péril ce système. Paul Mason appelle donc à les développer et à les soutenir.

On est quelque peu étonné de cette analyse. Comme auparavant celle de Michael Hardt et Toni Negri de laquelle elle paraît s’inspirer20, elle s’appuie surtout sur des impressions généralisées en vérités scientifiques. Il est clair qu’on n’assiste pas à la disparition du travail. La productivité peut faire un bond qualitatif dans l’industrie manufacturière, en employant moins de personnes pour une production accrue. Cela signifie qu’elle suivra le sort de l’agriculture qui, d’un côté, peut nourrir la planète entière, mais, de l’autre, demande moins de bras pour obtenir ce résultat. Ce n’est pas sa fin, ni celle du labeur nécessaire à l’obtention des marchandises.

La position de Paul Mason affaiblit les batailles concrètes que vont devoir mener les syndicats face à cette révolution industrielle.

Ensuite, d’autres postes seront créés dans d’autres secteurs, notamment dans celui des services. Les métiers de conception, de recherches, de réparation des robots, de développeur informatique, de sécurité cybernétique… devront se développer pour assurer la continuité de la révolution industrielle. D’autres changeront de visage mais ne seront pas éliminés, comme les professions de la santé, de l’enseignement et de la formation, de l’administration, des loisirs… Il n’y a qu’une partie des occupations actuelles qui seront définitivement supprimées. Et il est encore trop tôt pour préciser définitivement lesquelles.

Pour le capitalisme dans son ensemble, ceci est un enjeu important. En effet, si des emplois se créent pour assouvir de nouveaux besoins humains à travers la réalisation de nouvelles marchandises (des biens ou des services), le travail fourni sera productif et les firmes capitalistes qui l’utilisent en tireront de la plus-value. Si, au contraire, ces emplois servent à gérer des coûts comme ceux engendrés, par exemple, par l’augmentation des mesures de sécurité, et même si ce travail n’est pas inutile, il sera improductif : les entreprises ne pourront pas en extraire de la plus-value et elles devront prélever leurs bénéfices sur les autres secteurs. Il n’y aura pas de richesse supplémentaire créée.

C’est là aussi qu’un système alternatif serait supérieur au capitalisme. Non régi par le profit, parce que la propriété des firmes, des terres, des usines, des bureaux serait collective, le socialisme ne serait plus obligé de fonctionner sur base des valeurs monétaires, échangeables. La question du travail productif se poserait autrement. Il ne devrait plus « rapporter », mais être simplement utile à la communauté. Tout labeur qui améliore le quotidien des populations mériterait valorisation. Il ne devra pas prioritairement servir à la valorisation du capital (et donc servir les dirigeants d’entreprise et actionnaires qui en vivent). Et s’il faut moins de temps pour produire certains biens ou services, soit on pourrait se consacrer à d’autres tâches tout aussi nécessaires, soit on diminuerait le temps de travail.

Enfin, la position de Mason affaiblit les batailles concrètes que devront mener les syndicats face à cette révolution industrielle : reclassement des salariés victimes de l’automatisation industrielle, obligation pour les plateformes capitalistes de payer des salaires décents pour leurs travailleurs et de fournir une sécurité sociale digne de ce nom aux « indépendants », défense du système actuel de sécurité sociale et refinancement de ce système (sur le compte des « riches ») pour en assurer la pérennité, réduction du temps de travail pour compenser la hausse des gains de productivité des salariés… C’est par ces luttes sociales que les travailleurs pourront prendre leur avenir en main jusqu’à construire une société alternative, le socialisme.

Footnotes

- C’est le cas notamment de Klaus Schwab, La quatrième révolution industrielle, Éditions Dunod, Paris, 2017. Klaus Schwab est le fondateur et le président du forum de Davos, qui réunit chaque année fin janvier les 2 000 personnes considérées comme les plus influentes de la planète.

- Thibaut Bidet-Mayer, L’industrie du futur : une compétition mondiale, Presses des Mines, Paris, 2016, p. 18.

- Voir Henri Houben, Volet 3 : Made in China, dans le dossier des rivalités sino-américaines, Gresea, 3 juillet 2018.

- Carl Benedikt Frey & Michael Osborne, The Future of Employment : How Susceptible Are Jobs to Computerisation ?, University of Oxford, 17 septembre 2013.

- L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) est un institut scientifique public d’aide à la prise de décision économique, sociale et environnementale à destination des pouvoirs publics.

- Caroline Albessart, Vincent Calay, Jean-Luc Guyot, Abdeslam Marfouk et Frédéric Verschueren, La digitalisation de l’économie wallonne : une lecture prospective et stratégique, Rapport de Recherche de l’Iweps, mars 2017, p. 42.

- Melanie Arntz, Terry Gregory et Ulrich Zierahn, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n° 189, 2016.

- Une classification établie par David Autor, Frank Levy & Richard Murnane, The Skill Content of Recent Technological Change : An Empirical Exploration, The Quarterly Journal of Economics, novembre 2003, p. 1280. Il n’est pas inintéressant de noter qu’elle a été reprise comme base d’évaluation pour l’étude de l’université d’Oxford de 2013 : Carl Benedikt Frey & Michael Osborne, op. cit., p. 4.

- Voir les explications fournies par Gérard Valenduc et Patricia Vendramin, Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures, Institut syndical européen, Working Paper, mars 2016, p. 24.

- Précisions que, dans cette usine, il n’y a pas d’atelier d’emboutissage. Les pièces forgées arrivaient directement de Wolfsburg, le siège central et l’usine principale du groupe.

- L’industrie automobile pourrait être massivement touchée. En effet, la Deutsche Post a demandé à Volkswagen de lui réaliser une nouvelle camionnette conforme à ses nouveaux besoins. Le constructeur a refusé, prétextant la trop petite quantité à produire. La poste allemande a donc décidé d’élaborer son prototype à partir de ses propres moyens et à l’aide de quelque 80 équipementiers, grâce aux nouveaux procédés technologiques mis à sa disposition. Aujourd’hui, elle s’est dite prête à commercialiser son véhicule à d’autres établissements qui en verraient l’utilité, au grand dam du groupe VW.

- Pour des raisons statistiques, on ne dispose des longues séries pour l’Europe que pour les salariés. En revanche, pour le Japon, on n’a les données de l’emploi salarié total que depuis 1980. Mais on constate des évolutions parallèles entre le nombre d’emplois et celui de salariés.

- Parfois, elles font les deux

- On sait aujourd’hui, grâce au documentaire de Thomas Huchon (voir Arte documentaire : Comment Trump a manipulé l’Amérique) et aux révélations du journal britannique The Guardian, que Facebook a vendu les données de 87 millions d’utilisateurs de ses comptes à la société Cambridge Analytica, dont leurs profils politiques. Cette dernière, aux mains du multimilliardaire américain Robert Mercer (propriétaire également du site d’extrême droite Breibart News où sévissait notamment Steve Bannon, l’ex-conseiller de Trump), a fait bénéficier cette connaissance à l’équipe de Donald Trump pour cibler les potentiels hésitants grâce à une propagande personnalisée lors de l’élection présidentielle de 2016.

- William Bridges, La conquête du travail, Éditions Village mondial, Paris, 1995, p.84.

- On ne dispose pas de statistiques sur longue durée pour le Japon. Néanmoins, sur les dernières années, on constate la même évolution à la baisse du nombre d’indépendants.

- Net, donc création moins suppression.

- Notamment le « Fragment sur les machines » publié dans Karl Marx, Grundrisse 3, chapitre du Capital, partie 4, « Le procès de travail et le capital fixe », Éditions Anthropos, Paris, 1968, p.323 et suivantes.

- Paul Mason, Postcapitalism : A Guide to Our Future, Allen Lane, Londres, 2015.

- Pour une critique des thèses de Michael Hardt et Toni Negri, voir Peter Mertens, « La classe ouvrière à l’ère des entreprises transnationales », Études marxistes n° 72, 2006.