Joe Biden poursuivra les guerres de l’ombre préparées par Obama et entretenues par Trump. Comme ces prédécesseurs, il sépare les bons gouvernements des mauvais en fonction de leur obéissance au capitalisme dirigé par les Etats-Unis.

Pendant des décennies, la guerre contre le terrorisme a été le point faible de l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Comparées aux dizaines de milliers de milliards de dollars qui circulent entre les pays du G20, les ressources des principales zones de conflits américains sont modestes. Plus de la moitié de l’Afghanistan vit sous le seuil de pauvreté et les populations du Yémen et de la Somalie sont encore plus pauvres. Mais si les enjeux économiques immédiats semblent dérisoires, l’impact humain du militarisme américain est indescriptible. Les guerres de Washington de l’après-11 septembre ont coûté la vie à environ 800 000 personnes, dont plus de 335 000 civils, en raison de la «violence de guerre directe», tout en déplaçant des dizaines de millions de personnes dans de multiples pays1. Rien n’indique que la nouvelle administration va changer cet héritage.

Sur la question de l’intervention militaire américaine, le président Joe Biden devrait suivre les lignes directrices que le président Barack Obama a établies durant son second mandat et que le président Donald Trump a discrètement entretenues. Lorsqu’une opération terrestre en Afghanistan a échoué, Obama — avec le soutien de son vice-président peu enclin à prendre des risques — a pris des mesures pour protéger les membres des services américains tout en continuant à tuer les adversaires des États-Unis. Les campagnes aériennes et les forces alliées locales ont constitué le nouvel arsenal contre Al-Qaïda, les talibans et l’État islamique. Cette stratégie dite «d’empreinte légère» a infligé un lourd tribut à certains des pays les moins développés du monde tout en minimisant les pertes américaines, en justifiant les budgets historiquement élevés du Pentagone et en assurant des rentes colossales aux sociétés d’armement américaines.

Le successeur d’Obama, malgré ses promesses de «mettre fin aux guerres incessantes», a étendu ces pratiques. Tout en poursuivant le retrait des troupes américaines du sol afghan, syrien, irakien et somalien, Trump a multiplié les bombardements américains et les contrats d’armement, dépassant les dépenses de défense du second mandat d’Obama.

Une grande partie du programme de politique étrangère de Biden reste encore flou, mais en matière de politique antiterroriste, la nouvelle administration semble vouloir préserver le statu quo des guerres de l’ombre et des cadeaux aux entreprises. Biden et plusieurs de ses décideurs en politique étrangère ont participé à l’élaboration de cette approche pendant la présidence Obama. Mais surtout, les attaques de drones et les combats par milices interposées se poursuivront parce que, contrairement aux guerres terrestres calamiteuses d’Irak et d’Afghanistan, ces opérations n’ont pas eu d’impact politique intérieur sur les décideurs politiques. Pour que des efforts organisés puissent réellement mettre fin aux guerres incessantes, il faudrait modifier ce paradigme.

Quarante ans à travailler dans l’ombre

Depuis que le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, a mis en garde contre un «arc de crise» s’étendant de Kaboul à Mogadiscio, les administrations successives ont essayé de contrôler le cours des événements autour de l’océan Indien occidental — sans risquer une nouvelle guerre du Vietnam et sans encourir la colère de l’électorat2. Cette stratégie a mis en avant une clientèle locale plutôt que les forces américaines, s’est appuyée sur la puissance aérienne américaine avant d’engager des soldats ou des Marines et a favorisé des opérations secrètes plutôt que des campagnes très médiatisées. Les présidents américains qui ont enfreint ces règles ont pris le risque d’une débâcle à l’étranger et de retombées politiques dans leur pays, comme l’échec de la mission de sauvetage des otages de Carter en 1980, la mort de 258 militaires américains dans la caserne des Marines à Beyrouth en 1983 ou encore les pertes tristement célèbres du «Black Hawk Down» en Somalie en 1993.

Les guerres de Washington de l’après-11 septembre ont coûté la vie à environ 800 000 personnes tout en déplaçant des dizaines de millions de personnes.

Cependant, même si ces fiascos ont choqué le public, de nombreuses autres opérations sont silencieusement tombées dans l’oubli, notamment la préparation discrète de la guerre Iran-Irak qui a fait des centaines de milliers de morts, les sanctions paralysantes et les campagnes de bombardement en Irak dans les années 1990, et le début des «restitutions extraordinaires» (transferts de prisonniers d’un pays à l’autre hors cadre judiciaire) sous le président Bill Clinton.

La dernière version de ces pratiques est la «guerre contre le terrorisme», qui en est à sa vingtième année. En septembre 2001, le vice-président Dick Cheney a déclaré à des téléspectateurs désemparés: «Nous […] devons travailler dans l’ombre […] Nous allons passer du temps dans l’ombre dans le monde du renseignement3». En réalité, Cheney et le président George W. Bush cherchaient à obtenir une plus grande latitude pour les opérations existantes. Le Congrès américain a accepté cela à une écrasante majorité. Tant la Chambre (420-1-10) que le Sénat (98-0-2) ont autorisé à la quasi-unanimité le recours à la force militaire (AUMF). L’AUMF a donné à l’administration Bush une couverture légale sans précédent pour élargir le réseau d’enlèvements et de meurtres que la CIA et le Pentagone menaient déjà. Bush et compagnie ont étendu les restitutions extraordinaires, autorisé la torture, ouvert des centres de détention à durée indéterminée à Guantanamo Bay et des prisons secrètes dans le monde entier et effectué les premières frappes connues de drones armés américains. Obama et Trump étendront ensuite davantage ce réseau de répression.

Les antécédents et l’évolution de la guerre contre le terrorisme mettent en évidence la composante terrestre à grande échelle des guerres en Irak et en Afghanistan. En raison de leur lourd bilan, il est tentant de considérer l’opération « Liberté irakienne » et l’apogée de l’opération « Liberté immuable » comme synonymes de l’intervention américaine de l’après-11 septembre. D’un point de vue historique, il s’agit d’aberrations, non pas parce que les politiciens américains sont frileux à l’idée de tirer sur d’autres pays, mais parce que les guerres terrestres comportent des risques politiques plus élevés que les autres. Après avoir gaspillé des milliers de vies américaines dans la lutte contre les insurgés irakiens et afghans, les responsables de la politique étrangère américaine reviennent à des options politiquement plus sûres mais non moins meurtrières.

L’apogée de la guerre terrestre américaine en Asie de l’Ouest

Après deux décennies d’interventions militaires américaines agressives mais peu risquées, la prudence n’a plus été de mise avec l’invasion de l’Irak en 2003. Le président George H. W. Bush avait prévu qu’une occupation américaine de Bagdad serait «désastreuse» et son ancien conseiller à la sécurité nationale, Brent Scowcroft, a dénoncé la préparation de la guerre en Irak comme une digression de la lutte contre le terrorisme4. Ces positions ont montré l’étendue du débat: lorsqu’il s’est agi de l’Irak, la critique «anti-guerre» la plus importante était en fait un argument pour s’en tenir au type de guerre le plus intelligent, qui confiait la plupart des combats et des sacrifices aux armées et aux milices privées plutôt que d’envoyer du personnel américain sur le champ de bataille. Au cours des dix années suivantes, les responsables et les électeurs américains ont eu un triste rappel des vies américaines exigées par cette dernière stratégie.

Plutôt que de diminuer l’engagement américain sur le terrain, Bush a envoyé environ 150 000 soldats et Marines dans la première guerre en Irak et environ 10% de ce nombre dans l’assaut de 2007. Au cours des premières années de son mandat, Obama a envoyé 70 000 hommes et femmes en uniforme supplémentaires en Afghanistan (en plus des 30 000 déjà présents). Ainsi, la période la plus intense des combats terrestres américains en Irak s’est déroulée de 2003 à 2007, tandis que le point culminant en Afghanistan a été atteint de 2009 à 20125.

Ces années ont propulsé les soldats et les Marines américains dans les missions de combat les plus intenses depuis le Vietnam. Aucun conflit de l’ère de l’interventionnisme armé post-Carter ne s’en est approché. Au cours des dix années 2003-2012, l’armée américaine a enregistré, chaque année, une moyenne de 660 morts au combat sur les deux fronts. Ce nombre représente plus du double des pertes infligées par l’attentat suicide dévastateur au camion piégé contre la caserne des Marines à Beyrouth en octobre 1983. C’est quatre fois plus que le total de 146 morts au combat et hors combat des opérations Bouclier du désert et Tempête du désert en 1990-19916.

Le concept de «forces associées» est devenu un fourre-tout permettant d’abattre des ennemis gênants sans recevoir de nouveau mandat du Congrès.

L’ampleur des pertes américaines a également éclipsé tout le passé récent de la guerre d’Afghanistan ou des années qui suivirent. Si l’on additionne toutes les pertes américaines en Irak et en Afghanistan au cours des dix-neuf années de guerre après le 11 septembre, les pertes de 2003 à 2012 en représentent 93,6% du total. Ces engagements représentaient exactement le type de risque élevé et de faible rendement que les présidents et les équipes de sécurité nationale des deux partis redoutaient depuis le départ de Saïgon des derniers hélicoptères des Marines en 1975.

Contrairement au Vietnam, les campagnes du Pentagone en Irak et en Afghanistan ont été menées par une force entièrement composée de volontaires. Cependant, ce n’est pas parce que le grand public ne risque pas d’être enrôlé que les Américains ordinaires sont insensibles au coût humain supporté par les individus qui se battent et par leurs familles. Des décennies de sondages montrent que les Américains préfèrent investir des ressources dans la «sécurité de [leur] bien-être intérieur» plutôt que de poursuivre une grande stratégie à l’étranger7. Ils sont particulièrement réticents à l’égard de campagnes de changement de régime et d’opérations faisant des victimes américaines8. Les sondages réalisés pendant les mandats de Bush ont montré que ces sensibilités restaient d’actualité9. (Des recherches récentes indiquent également que les électeurs lassés de la guerre ont aidé Trump à remporter des États traditionnellement démocrates en 201610.)

Les échecs américains en Irak et en Afghanistan ont poussé à une remise en question. Même si la Maison-Blanche a mis en avant de nouvelles menaces — l’État islamique en Irak et en Syrie, Al-Shabaab en Somalie — les armées américaines sont restées largement à l’écart du terrain ou positionnées dans les coulisses, pour «conseiller et assister» les militaires locaux. En se tournant une fois de plus vers la puissance aérienne et des forces non américaines, Obama et ses successeurs pouvaient «combattre le terrorisme» sans se heurter à la résistance de l’opinion publique. En épargnant les forces terrestres américaines tout en faisant pleuvoir les munitions, Obama puis Trump ont pu abattre un large éventail de «terroristes».

Empreinte légère, intervention lourde

Le retour aux guerres de l’ombre a été formalisé dans un discours prononcé en mai 2013 à la National Defense University. Le discours d’Obama a établi un contraste clair entre les actions militaires conventionnelles risquées, y compris les raids des opérations spéciales, d’une part, et l’option consistant à tuer des terroristes présumés, comme le prédicateur sunnite Anwar al-Awlaki, d’autre part:

«Notre opération au Pakistan contre Oussama Ben Laden ne peut pas être la norme. Les risques dans ce cas étaient immenses… C’est donc dans ce contexte que les États-Unis ont pris des mesures létales et ciblées contre Al-Qaïda et ses forces associées, y compris avec des avions pilotés à distance, communément appelés drones.»

Soutenant qu’al-Awlaki «essayait continuellement de tuer des gens», Obama a défendu sa décision d’«autoriser […] la frappe [de drone de septembre 2011] qui l’a éliminé11». Il a également entrepris de normaliser les exécutions extrajudiciaires.

Obama a soutenu que ces attaques de drones étaient non seulement éthiques, mais aussi légales. Son argument consistait à relancer et à exploiter la portée considérable de l’AUMF de Bush. Le texte original stipulait que le président Bush pouvait à l’époque «utiliser toute la force nécessaire et appropriée contre les nations, les organisations ou les personnes dont il détermine qu’elles ont planifié, autorisé, commis ou aidé les attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001, ou qu’elles abritent ces organisations ou ces personnes12». Obama a fait entrer al-Awlaki dans ce cadre protéiforme. La frappe de drone qui a pris la vie du religieux était légale parce que: «En vertu du droit national et du droit international, les États-Unis sont en guerre contre Al-Qaïda, les talibans et leurs forces associées».

Le concept de «forces associées» est devenu un fourre-tout permettant d’abattre des ennemis gênants sans recevoir de nouveau mandat du Congrès. En 2013, les «forces associées» comprenaient déjà Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP), à laquelle al-Awlaki avait été affilié. En septembre 2014, Obama a affirmé que l’AUMF s’appliquait également à sa campagne contre l’État islamique d’Irak et du Levant (Daech). Il s’en tint à cette expansion sommaire du pouvoir militaire jusqu’à la fin de son mandat. En décembre 2016, alors que Trump n’était qu’à quelques semaines de commander la plus puissante armée du monde, Obama a officiellement étendu l’AUMF de 2001 pour couvrir al-Shabaab en Somalie, une milice locale qui n’avait été classée comme organisation terroriste étrangère qu’en 200813.

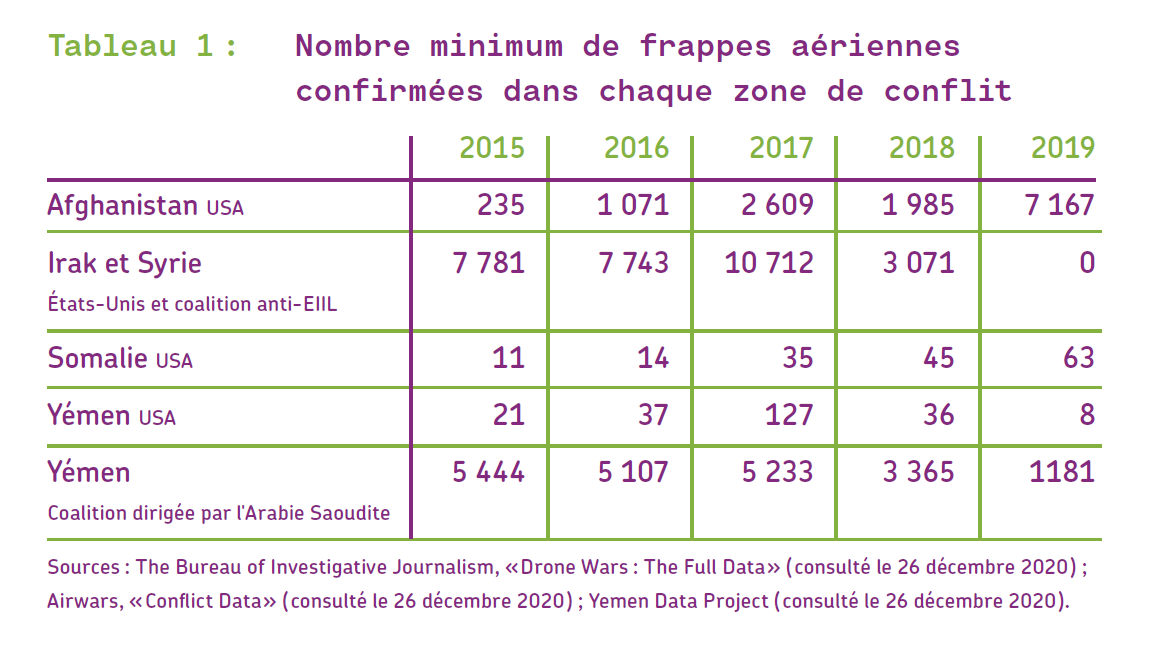

Bien que le discours de mai 2013 d’Obama ait mis l’accent sur les drones, il a intensifié toutes les formes d’attaques aériennes américaines. En effet, lorsqu’il s’agit de bombes intelligentes et de missiles, Trump et lui ne sont ni anti-interventionnistes, ni isolationnistes. Les frappes aériennes américaines contre al-Shabaab ont augmenté chaque année entre 2015 et 2019, alors même que les forces de l’Union africaine se sont révélées inefficaces et que le gouvernement central de Mogadiscio montrait toujours sa faiblesse.

En juin 2016, Obama a annoncé que l’opération Inherent Resolve (la campagne militaire menée depuis deux ans contre Daech) «tirait tous azimuts». Après un total de 13 000 frappes aériennes, auxquelles s’ajoutent des missions terrestres limitées en soutien aux forces locales, il a déclaré: «Nous avons éliminé plus de 120 chefs et commandants de haut niveau d’EIIL14». En Syrie et en Irak, Trump a réduit le niveau des troupes américaines — à environ 500 et 3 500, respectivement — mais en 2017-2018, le Pentagone a frappé Daech presque aussi fréquemment que sous Obama15.

Au Yémen, la campagne aérienne américaine a atteint un sommet en 2017 (avec au moins 127 frappes confirmées). L’implication américaine au Yémen est venue s’ajouter à celle beaucoup plus large faite de bombardements et d’attaques de missiles par l’Arabie saoudite, qu’Obama a armée et soutenue lorsque Riyad est intervenu pour la première fois dans la guerre civile au Yémen en 2015. (L’une des composantes de cette politique a été la pression exercée par Raytheon, qui a sécurisé des ventes de bombes pour un montant de 3 milliards de dollars et a déployé un lobbying intensif d’anciens fonctionnaires pour s’assurer que l’accord obtiendrait l’approbation du département d’État16.) Les attaques américaines et saoudiennes ont contribué à prolonger une guerre qui a coûté jusqu’à présent cent mille vies et fait du Yémen le théâtre de la pire crise humanitaire au monde.

Lorsque Obama a quitté ses fonctions, le budget total de la défense s’élevait à la somme stupéfiante de 660 milliards de dollars, soit 40% de plus qu’en 2001.

Enfin, Obama a supervisé plus de mille frappes aériennes en Afghanistan au cours de sa dernière année de mandat. Sous Trump, l’ampleur de cette guerre a atteint des niveaux jamais vus depuis l’envoi de renforts: plus de 7 000 frappes conventionnelles et de drones en 2019 (Tableau 1).

Alors même que Trump ordonnait la présence d’un plus grand nombre d’avions américains dans le ciel afghan, il poussait la politique américaine vers un arrangement à deux visages dans lequel les États-Unis cesseraient de combattre les talibans mais armeraient le gouvernement central jusqu’aux dents. L’«Accord pour ramener la paix en Afghanistan» a été cosigné le 29 février 2020 par le représentant spécial des États-Unis pour la réconciliation en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, et le chef adjoint des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar17. Le cœur de cet accord bilatéral était un échange stratégique: le retrait militaire américain contre un engagement des talibans à ce que «le sol de l’Afghanistan» ne soit pas utilisé pour des attaques contre les États-Unis. Conformément à l’accord, le nombre de militaires américains dans le pays est tombé à 2 500 au moment où Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021 et, à moins que Biden ne fasse marche arrière, il atteindra zéro à la mi-2021.

Pendant que le retrait se poursuit, les États-Unis ont transféré les opérations terrestres et aériennes aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes (ANDSF) et au gouvernement internationalement reconnu de Kaboul, dirigé depuis 2014 par le président (et ex-analyste de la Banque mondiale) Ashraf Ghani. Le gouvernement de Ghani avait brillé par son absence de l’Accord pour le rétablissement de la paix en Afghanistan. Bien que le document ait fixé une date d’ouverture des «négociations inter-afghanes» en vue d’un cessez-le-feu complet, il n’a pas donné lieu à un traité mettant fin à la guerre civile dans le pays. Ainsi, il est fort probable que le gouvernement américain puisse se retirer d’une implication directe à haut risque en Afghanistan, pendant que les entreprises américaines équipent l’ANDSF et s’enrichissent grâce au prochain épisode de la guerre civile.

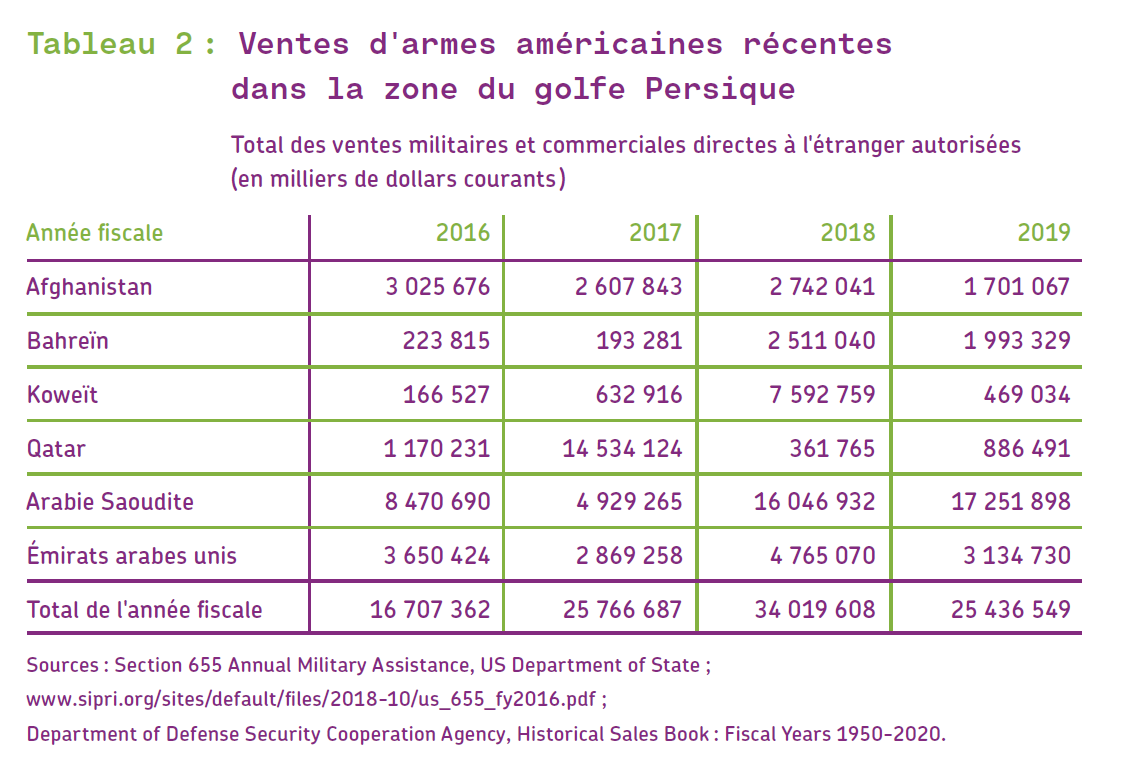

Au cours des années fiscales 2016-2019, le Pentagone et le Département d’État ont autorisé plus de 100 milliards de dollars de ventes entre gouvernements et de ventes commerciales pour six pays de la région du Golfe, y compris l’Afghanistan, où l’aide militaire américaine a financé les achats (Tableau 2).

L’arc de la crise s’oriente vers le profit

Il serait inexact de tracer une ligne droite entre les intérêts commerciaux et les conflits armés. D’une part, les revenus provenant du business de la sécurité ne constituent qu’une infime partie de l’accumulation de capital aux États-Unis. Au cours de l’exercice 2020, dans une économie de 20 000 milliards de dollars, quatre des plus grandes entreprises de défense ont tiré 200 milliards de dollars de ventes civiles et militaires18. De plus, par le passé, de nombreux grands chefs d’entreprise ont opté pour le compromis plutôt que l’affrontement lorsque le calcul coûts-avantages y était favorable19.

Ce que l’on peut observer, c’est que les principaux fabricants d’armes américains ont historiquement surpassé leurs homologues du classement Fortune 500 et qu’ils ont, en outre, opéré dans un contexte de guerre perpétuelle20.Par conséquent, en l’absence d’une stratégie alternative tout aussi lucrative, les cadres de la défense et les décideurs politiques liés n’ont aucune raison de changer de cap. Cette dépendance s’est manifestée à l’époque d’Obama et de Trump. Pendant que les travailleurs américains se débattaient dans des difficultés économiques et de multiples crises de santé publique, la classe business a bénéficié de renflouements et d’allégements fiscaux21.

Alors que les missions terrestres américaines en Irak et en Afghanistan se terminaient, les dépenses pour les opérations militaires sont restées élevées. La loi bipartisane sur le contrôle budgétaire de 2011 (BCA) était censée restreindre toutes les dépenses discrétionnaires, y compris la défense, mais elle exemptait les «opérations de contingence à l’étranger» (OCO), qui peuvent inclure tout ce qui est lié à la guerre. Obama et Trump ont exploité cette énorme faille, transformant l’OCO en une caisse noire du Pentagone alors que d’autres budgets se retrouvaient en danger22.

Tout en poursuivant le retrait des troupes américaines du sol afghan, syrien, irakien et somalien, Trump a multiplié les bombardements américains.

Le ministère de la Défense a vu ses campagnes militaires se réduire mais son budget augmenter. La campagne anti-EII en Irak et en Syrie a coûté à peine 25 milliards de dollars: de l’argent de poche selon les normes du Pentagone23. Et comme l’opération Inherent Resolve a été l’intervention la plus active d’Obama au cours de son second mandat, on aurait pu s’attendre à ce que les dépenses globales de défense diminuent de façon spectaculaire. Toutefois, lorsque Obama a quitté ses fonctions, le budget total de la défense (base et OCO) s’élevait encore à la somme stupéfiante de 660 milliards de dollars (en dollars constants de 2018), soit 40% de plus qu’en 200124. Sous Trump, le budget de la défense a encore augmenté, atteignant 719 milliards de dollars en 2019, une somme supérieure à celle que les autres États les plus dépensiers en la matière consacrent à leurs forces armées25. Corrigé de l’inflation, le Pentagone a reçu plus d’argent sous Trump (2 900 milliards de dollars) que pendant le second mandat d’Obama (2 700 milliards de dollars)26.

Pour les PDG des principaux fabricants d’armes, ce furent de très bonnes années. Les ventes de quatre des plus grands marchands d’armes américains (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics) se sont maintenues à un peu plus de 160 milliards de dollars sous l’administration Obama, puis ont explosé sous Trump pour atteindre 211 milliards de dollars27. Cette aubaine pour les sociétés d’armement provient principalement des ventes au gouvernement américain, mais les affaires à l’étranger ont également rapporté des dividendes. Les recettes des ventes militaires à l’étranger, qui s’élevaient déjà à 42 milliards de dollars lorsque Trump est arrivé au Bureau ovale, sont passées à 55 milliards de dollars pour chacune des deux années fiscales suivantes28.

L’afflux d’argent provenant des programmes du Pentagone et des ventes d’armes à l’étranger s’apparente à du capitalisme d’État pour les élites industrielles29. Le Center for International Policy a montré comment les PDG ont engrangé des bénéfices tout en licenciant des travailleurs. Entre 2012 et 2018, Lockheed Martin (la plus grande entreprise aérospatiale du monde) a réduit ses effectifs américains de 14% (16 000 emplois), alors même que l’entreprise empochait des dizaines de milliards de dollars en marchés publics (c’est-à-dire financés par les contribuables) et a vu le cours de ses actions presque quadrupler. D’autres grandes entreprises de défense, dont Raytheon, ont également supprimé des emplois alors que l’économie nationale progressait et que le chômage global diminuait. Les deux exceptions, General Dynamics et Northup Grumman, ont augmenté leurs effectifs, mais uniquement parce qu’elles ont absorbé des entreprises plus petites (CSRA Inc., Orbital ATK), dont elles ont repris une partie du personnel. Pendant que les employés recevaient des lettres de licenciement, les cadres braquaient allègrement la caisse. Le salaire du PDG de General Atomics a triplé, passant de 6,9 millions à 20,7 millions de dollars30. Le fait que ces maîtres de la guerre n’aient pas été ébranlés par l’élection de Biden en dit long.

Même si la pandémie de COVID-19 et la crise économique ont déstabilisé la main-d’œuvre américaine, les principaux fabricants d’armes sont optimistes. Kathy Warden, PDG de Northrup Grumman, a déclaré avant les élections du 3 novembre: «L’environnement hostile actuel justifie une défense forte… et nous pensons que les deux partis politiques se sont engagés à contrer efficacement ces menaces31». Ces dernières années, la branche armement de Boeing (qui représente 29% de son chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars) a permis à l’entreprise de se maintenir à flot lorsque les ventes d’avions civils se sont effondrées. Le PDG de Boeing, Dave Calhoun, ne craint pas qu’une administration Biden menace cette source de revenus. De même, le PDG de Raytheon Technologies, Gregory Hayes, a qualifié de «résiliente» l’activité de défense de son entreprise et s’attend à ce qu’elle «nous aide à compenser les vents contraires à court terme dans l’aviation commerciale» dus au COVID-19 et à la récession qui l’accompagne32. Il va de soi que ces chefs d’entreprise sont optimistes à l’égard de Biden parce qu’ils s’attendent à ce qu’il poursuive la politique de guerre qui leur a tant profité financièrement.

Biden et son équipe de sécurité nationale

La candidature et l’élection de Biden n’ont en rien perturbé l’économie politique de l’interventionnisme américain. Au contraire, sa carrière politique, ses prises de position récentes, ses nominations de personnel et le paysage politique national laissent présager la continuité: quatre années supplémentaires de violence américaine à l’étranger par le biais de drones, d’opérations spéciales et de forces locales armées par les Américains.

À bien des égards, les modalités actuelles du militarisme américain — lucratif pour Wall Street, négligeable pour les gens normaux — sont parfaitement adaptées à Joe Biden. Comme Carter, il est la quintessence du démocrate néolibéral, qui accepte l’idéologie du marché libre tout en sapant l’État-providence américain. Lorsque Biden a remporté son deuxième mandat au Sénat en 1978, il alignait déjà son imagination politique sur les intérêts des plus grandes entreprises du Delaware, au premier rang desquelles DuPont, et se présentait comme un conservateur fiscal33.

Dans le domaine de la sécurité nationale, Biden a généralement soutenu les interventions de faible intensité et s’est montré réticent à l’égard des missions dans lesquelles les armées ennemies ou les insurgés pourraient riposter. Il a soutenu les assauts américains contre les armées faibles du tiers monde et des pays post-communistes (l’invasion de la Grenade en 1983, le bombardement de la Libye en 1986, l’invasion du Panama en 1989 et les campagnes de l’OTAN en ex-Yougoslavie dans les années 1990), mais a voté contre l’opération Tempête du désert en 1991 (pour forcer Saddam Hussein à quitter le Koweït) et s’est opposé à l’augmentation des troupes par Bush en Irak en 2007. En tant que vice-président d’Obama, Biden s’est également opposé à la décision prise en 2009 d’intensifier la guerre terrestre en Afghanistan et à l’invasion de la Libye par les États-Unis en 2011. Parmi les exceptions importantes, on peut citer le vote de Biden en faveur de l’AUMF, qui a donné lieu à l’opération Enduring Freedom (la guerre en Afghanistan), et son vote de 2002 en faveur de la guerre en Irak (alors que sa dernière campagne de réélection au Sénat battait son plein)34.

Pendant la campagne présidentielle de 2020, Biden s’en est tenu à ses positions traditionnelles de soutien aux opérations militaires américaines en les maintenant à l’écart des gros titres. Deux mois avant son élection, Biden déclarait à Stars and Stripes: «Ces “guerres éternelles” doivent prendre fin. Je suis pour le retrait des troupes. Mais le problème est que nous devons toujours nous inquiéter du terrorisme.» Combattre le «terrorisme» signifie que «nous avons besoin d’opérations spéciales pour nous coordonner avec nos alliés» et Biden a prévu de garder «1 500 à 2 000» militaires américains dans les zones de conflit, de l’Afghanistan à la Corne de l’Afrique35. Déployer seulement quelques milliers d’Américains pour des «opérations spéciales» qui « se coordonnent avec […] les alliés» évite les guerres terrestres calamiteuses tout en maintenant le schéma général des opérations militaires destructrices du second mandat d’Obama et des années Trump.

Lorsqu’une crise survient, Biden peut alors être la personne la plus pacifique de la cellule de crise. Bien que le bilan du président suggère une certaine retenue en matière de politique étrangère, il a réuni une équipe qui est plus à l’aise avec les néoconservateurs anti-Trump qu’avec les anti-interventionnistes de gauche.

Les chefs d’entreprise des principaux fabricants d’armes sont optimistes à l’égard de Biden parce qu’ils s’attendent à ce qu’il poursuive la politique de guerre.

Le candidat au poste de secrétaire d’État, Antony Blinken, s’est spécialisé dans les affaires européennes à la Maison-Blanche de Clinton, puis a travaillé avec Biden au sein de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Entre 2009 et 2013, il a été le conseiller à la sécurité nationale du vice-président Biden. Pendant le second mandat d’Obama, il a été conseiller adjoint du président en matière de sécurité nationale, puis secrétaire d’État adjoint. À ce titre, il a été un participant clé des discussions au plus haut niveau, alors qu’Obama se retirait des bourbiers irakien et afghan, et imposait de plus en plus les intérêts américains par le biais d’opérations spéciales, de la puissance aérienne et du clientélisme. En 2015, alors que l’administration soutenait les monarchies du Golfe qui font la guerre au Yémen, il s’est exprimé depuis Riyad pour défendre les ventes d’armes américaines et déclarer: «L’Arabie saoudite envoie un message fort aux Houthis et à leurs alliés: ils ne peuvent pas envahir le Yémen par la force36».

Après le départ d’Obama et de Biden en 2017, Blinken est entré dans le secteur privé en tant que cofondateur (avec l’ancienne sous-secrétaire à la politique de Défense Michèle Flournoy) de WestExec Advisors. En tant que «conseil stratégique», WestExec a contourné les restrictions sur le lobbying tout en monétisant l’expérience gouvernementale de son personnel et en promettant à ses clients un «conseil national de sécurité d’urgence». La liste des clients du cabinet est protégée par des accords de non-divulgation, mais WestExec est connu pour conseiller au moins l’une des cinq plus grandes entreprises de défense américaines, probablement Raytheon, qui, en 2019, a vendu à l’Arabie saoudite pour plus de 3 milliards de dollars d’armes. Blinken a également travaillé pour la société d’investissement Pine Island Capital Partners, qui est également liée aux fabricants d’armes37. En ce qui concerne sa vision du monde, il s’est fait remarquer lorsqu’il a repris la chronique de l’archi-néoconservateur Robert Kagan dans le Washington Post pour affirmer, de façon ridicule, que si Washington cessait de propager la guerre, «le monde sombrerait dans le chaos et les conflits, et la jungle nous envahirait, comme dans les années 193038».

Pendant que Blinken dirige la diplomatie américaine depuis Foggy Bottom, Jake Sullivan est à la disposition de Biden en tant que conseiller à la sécurité nationale. Sullivan a la distinction douteuse d’être le plus jeune conseiller en matière de sécurité nationale depuis que le prodige McGeorge Bundy a conseillé l’intervention militaire au Vietnam39. Au cours des douze dernières années, Sullivan, comme Blinken, est passé de l’élaboration de la politique étrangère au conseil aux entreprises et inversement. Sullivan a travaillé à divers titres sous la direction de la secrétaire d’État Hillary Clinton, dont il partageait les tendances belliqueuses, puis a succédé à Blinken en tant que conseiller à la sécurité nationale du vice-président Biden. Selon Ben Rhodes, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Obama, Sullivan penchait pour «des réponses incluant un élément militaire». Il a soutenu la guerre d’Obama en Libye, a appuyé le raid meurtrier contre Oussama Ben Laden (auquel Biden s’est opposé), a accepté que les États-Unis arment les rebelles syriens et a refusé de discuter avec les talibans tant que le groupe n’aurait pas accepté les conditions préalables des États-Unis40.

Sullivan est retourné aux côtés de Clinton lors de sa candidature ratée à la Maison-Blanche en 2016 et a passé les quatre dernières années à servir des entreprises du Fortune 500 tout en colportant un néolibéralisme réaffirmé41. En janvier 2017, Sullivan a pris un poste de consultant stratégique chez Macro Advisory Partners (MAP). Comme WestExec, le «lobbying de l’ombre» de MAP relie des intérêts financiers aux décideurs politiques tout en évitant les contraintes légales du lobbying officiel42. Jonathan Guyer a découvert que la société, dirigée par «d’anciens chefs de l’espionnage britanniques», a servi «des sociétés minières dans des pays en développement, des fonds souverains et la société de covoiturage Uber». Alors qu’il conseillait Uber, Sullivan a aidé la succursale californienne de la société à tenter, sans succès, de faire en sorte que les chauffeurs Uber soient considérés comme des entrepreneurs indépendants43. Lorsque Uber a enfin réussi à imposer cette même disposition grâce à la Proposition 22, Sullivan avait déjà rejoint la campagne de Biden et mettait en valeur les travailleurs américains44. Un conseiller pour la campagne de Biden a jugé que les conflits d’intérêts de Sullivan le disqualifiaient totalement pour un poste politique de haut niveau: «Nous n’avons pas besoin d’un homme à la solde des fonds spéculatifs et des sociétés minières à la Maison-Blanche45», a-t-il déclaré.

Dans la mesure où les autres principes de sécurité nationale de Biden sont constitutifs des guerres de l’ombre de l’Amérique, il est peu probable qu’ils permettent de repenser la politique américaine. Un grand nombre des personnes nommées dans les plus hautes sphères ont circulé dans les mêmes cercles gouvernementaux et d’entreprises que Blinken et Sullivan. Avril Haines, choisie par Biden comme directrice du renseignement national, a été directrice adjointe de la CIA, puis conseillère adjointe à la sécurité nationale pendant le second mandat d’Obama. Par la suite, elle a travaillé pour WestExec et a également été consultante «pour la société controversée d’exploration de données Palantir46». Biden a nommé le général à la retraite Lloyd Austin au poste de secrétaire à la Défense. Austin a supervisé le retrait des troupes américaines d’Irak en 2010-2011 et dirigé le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) de mars 2013 à mars 2016. Il a ensuite rejoint le conseil d’administration de Raytheon47. L’exception la plus marquante est le diplomate de carrière et récent président de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, William «Bill» Burns, que Biden a choisi comme directeur de la CIA48. Quant aux autres, il sera difficile d’amener Blinken, Sullivan, Haines et Austin à se demander si les États-Unis doivent armer des monarques absolutistes ou disséminer des drones tueurs alors que leurs futurs emplois dans le secteur privé dépendent de ces politiques49.

Les relations avec l’Iran, la Russie et la Chine

Bien que Biden et son équipe soient peut-être particulièrement mal placés pour mettre fin aux guerres incessantes de l’Amérique, le problème est structurel ; il dépasse les variations du parti qui occupe le Bureau ovale et des individus qui détiennent les leviers du pouvoir d’État. Après avoir intégré les leçons du Vietnam pendant des décennies, les élites américaines ont brièvement adopté les guerres terrestres à grande échelle (2003-2012). La réaction de l’opinion publique aux pertes subies par les États-Unis en Irak et en Afghanistan a entraîné une remise en question. Les responsables politiques se sont alors rabattus sur la stratégie politiquement opportune des campagnes aériennes et des combattants par procuration. À mesure que les coûts apparents de l’intervention diminuaient, la résistance du public s’est atténuée et la nouvelle stratégie s’est consolidée.

Biden pourrait rejoindre l’«accord nucléaire» avec l’Iran tout en acceptant l’expansionnisme israélien et en armant un axe anti-iranien.

Mais le coût matériel des opérations secrètes et des drones armés américains n’a jamais disparu. Au contraire, il a été canalisé vers des circonscriptions moins bruyantes (les populations des zones de guerre) et des formes moins tangibles (des réductions progressives des dépenses sociales). De nombreux meurtres et décès continuent, mais les victimes sont en grande majorité des non-Américains en Asie de l’Ouest et dans certaines régions d’Afrique. Le coût économique est diffus, car les budgets colossaux du Pentagone piétinent les dépenses publiques pour l’éducation, l’environnement, la santé et les infrastructures. Pendant ce temps, les opportunistes de la Maison-Blanche et les chefs d’entreprise américains réalisent des bénéfices immédiats en soutenant la guerre contre le terrorisme et en percevant les bénéfices qui en découlent.

Dans ce contexte, les responsables de la politique étrangère de l’administration Biden et du Congrès contrôlé par les démocrates sont prêts à emprunter la voie de la moindre résistance: éviter des guerres inter-étatiques coûteuses, mais défendre la primauté des États-Unis et la domination des alliés les plus belliqueux de l’Amérique. En Asie de l’Ouest, Biden pourrait rejoindre l’«accord nucléaire» avec l’Iran tout en acceptant l’expansionnisme israélien et en armant un axe anti-iranien. En ce qui concerne la Chine et la Russie, le président et son équipe font bloc dans l’espoir de présenter les relations occidentales avec Pékin et Moscou comme une bataille entre la liberté et l’autocratie. Les opposants à l’interventionnisme américain devraient exposer les coûts de ces approches et préconiser un compromis diplomatique au lieu de diktats unilatéraux.

Le plan d’action global conjoint (JCPOA), également connu sous le nom d’«Accord sur le nucléaire iranien», qui a marqué une étape décisive dans la diplomatie du président Obama en Asie de l’Ouest, a marqué une rupture salutaire avec les efforts déployés par les États-Unis pour punir le peuple iranien et renverser son gouvernement. Cependant, le JCPOA a flotté dans un vide politique, sans normalisation américano-iranienne plus large et sans contrainte exercée par les États-Unis sur Israël ou sur d’autres protagonistes anti-iraniens. En outre, en cherchant à empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire — sans dénucléariser la région — le JCPOA a mis les dirigeants iraniens dans la position de devoir renoncer à la seule force de dissuasion éprouvée contre les invasions menées par les États-Unis.

Trump a abrogé unilatéralement l’accord en 2018, et on comprend aisément pourquoi Biden et les démocrates pourraient vouloir le ressusciter. Empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire, alors même qu’il est entouré de puissances nucléaires (Inde, Pakistan, Israël, navires armés par les États-Unis dans les eaux voisines) est un moyen infaillible de maintenir l’Iran sur la défensive et de limiter l’influence du pays. La raison pour laquelle les dirigeants iraniens voudraient revenir sur l’accord est moins évidente, à moins qu’ils ne reçoivent en échange une aide économique massive et des garanties de sécurité significatives qu’aucune administration américaine ne leur a accordées jusqu’à présent.

Au lieu de rassurer le gouvernement iranien et de lui permettre de fonctionner comme une nation normale dans la région, les présidents américains des deux partis ont soutenu un axe anti-iranien comprenant l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et, à leur tête, Israël. Obama avait déjà gravement compromis les espoirs d’un État palestinien et son successeur immédiat a contribué à consolider cette coalition durable contre l’Iran50. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Trump de «meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche […] de très loin51.».

La pierre angulaire de l’amitié entre Trump et Netanyahu a été un ensemble de quatre accords de normalisation, annoncés de septembre à décembre 2020, entre Israël et quatre États arabes: les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc52. Ces accords diplomatiques n’avaient que peu de valeur stratégique pour la sécurité physique d’Israël, qui est solidement établie depuis 1979, lorsque le traité de paix Égypte-Israël a retiré la plus grande armée du monde arabe du conflit israélo-arabe53. Le plus grand impact matériel de ces accords a été la «normalisation» du programme israélien d’appropriation des terres prises lors de la guerre israélo-arabe de 1967 (le plateau du Golan et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est) tout en précarisant les habitants de ces terres54.

Réduire cette hostilité serait à la fois simple et profond. D’une part, les États-Unis pourraient se joindre au consensus international et traiter l’Iran comme un État normal, plutôt que comme un paria. D’autre part, étant donné l’état actuel de la politique américaine dans le voisinage de l’Iran, cela nécessiterait de freiner les ventes d’armes à la coalition anti-iranienne et de mettre un terme à l’accaparement des terres par Israël. Une telle position est hautement improbable, en particulier si l’administration Biden revient simplement à l’anti-iranisme libéral (y compris les accords d’armement massifs pour les ennemis de l’Iran) qui était en vogue pendant la dernière année du mandat d’Obama55.

En ce qui concerne la Russie et la Chine, les États-Unis ont peu de cartes à jouer et la nouvelle administration a déjà montré une certaine faiblesse. Plutôt que de traiter Vladimir Poutine et Xi Jinping comme des pairs, Biden a proposé une campagne idéologique mystificatrice centrée sur un «Sommet de la démocratie56». Cette tentative de dépeindre la politique mondiale comme une bataille entre des démocraties avant-gardistes et des autocraties rétrogrades est une tentative transparente d’affaiblir les puissances rivales plutôt que de les traiter sur un pied d’égalité.

Biden a réuni une équipe qui est plus à l’aise avec les néoconservateurs qu’avec les anti-interventionnistes de gauche.

À l’instar de l’idéologue de l’ère Reagan Jeane Kirkpatrick, l’administration Biden propose de séparer les bons gouvernements des mauvais en fonction de leur obéissance au capitalisme dirigé par les États-Unis57. Les observateurs politiques ont longtemps mis en garde contre le fait que les gouvernements apposent le terme de «démocratie» sur leurs amis — et le refusent à leurs ennemis58. Sullivan a précisé que ce sommet ne concernerait que les «démocraties partageant les mêmes idées59». Avec cette qualification essentielle, le nouveau conseiller à la sécurité nationale est très clair: si vous êtes d’accord avec les priorités de l’Amérique, vous pouvez devenir membre du club de Biden. Conformément à cette norme, le sommet pourrait limiter les participants aux pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) et à l’Union européenne, ainsi qu’à l’Australie, à la Corée du Sud et éventuellement à l’Inde. Ces participants formeraient un «D1060».

Le rassemblement des gouvernements partageant les mêmes idées s’opposera de manière peu subtile à la Chine, à la Russie et à d’autres gouvernements aux idées différentes. Contrairement aux banalités de Biden sur le «pouvoir de l’exemple américain», la principale influence des États-Unis provient de leur capacité à préserver l’hégémonie du dollar et à dominer les marchés internationaux61. En 2019, le «D10» contrôlait plus de 57% du PIB mondial, une richesse que les États-Unis peuvent exploiter contre la Chine (16,3% de l’économie mondiale) et la Russie (1,9%) si l’encerclement militaire et la condescendance idéologique échouent62. Ils peuvent également utiliser ces ressources contre des gouvernements de gauche librement élus (comme la Bolivie et le Mexique), qui ne figurent pas encore sur la liste des invités63.

Conclusion

Bien que la présidence de Biden n’en soit qu’à ses débuts, le passé récent ne permet en rien de penser que sa politique étrangère répandra la paix à l’étranger ou servira les Américains ordinaires dans leur pays. La plupart des personnes qu’il a nommées aux affaires internationales reviennent au gouvernement après avoir passé des années au service de sociétés de défense et d’autres grands intérêts commerciaux. Ni eux ni Biden ne font preuve de la volonté politique et de la vision du monde nécessaires pour réduire les dépenses militaires et freiner les guerres secrètes et les exportations d’armes qui contribuent à enrichir les PDG des principaux fournisseurs d’armement. La diplomatie des États-Unis envers les grandes puissances mondiales présente une promotion tout à fait illusoire de la démocratie. En ce qui concerne les guerres sans fin de l’Amérique autour de l’océan Indien occidental, Biden est prêt à préserver la stratégie de «l’empreinte légère» qu’Obama a codifiée et que Trump a poursuivie.

À une époque de redistribution ascendante et souvent brutale des richesses dans le monde, la question ultime pour Biden et son personnel est la suivante: de quel côté êtes-vous64? Le président a promis une «politique étrangère pour la classe moyenne». Si lui et ses principaux conseillers ne mettent pas fin aux guerres par procuration et aux frappes de drones en Asie de l’Ouest, ils perpétueront une politique étrangère qui sert les super riches tout en malmenant certains des pays les plus pauvres du monde. Plus les mouvements populaires et les médias indépendants demanderont à l’administration de rendre des comptes sur ce statu quo dévastateur, plus il lui sera difficile de le maintenir.

Article originellement paru dans Catalyst, Vol 4, n° 4, hiver 2021.

Footnotes

- Costs of War, «Summary of Findings», Watson Institute for International and Public Affairs, watson.brown.edu/costsofwar/papers/summary.

- Richard Burt, «U.S. Reappraises Persian Gulf Policies», New York Times, 1er janvier 1979.

- «Text: Vice President Cheney on NBC’s Meet the Press», Washington Post, 16 septembre 2001.

- S. H. Kelly, «Bush Tells Gulf Vets Why Hussein Left in Baghdad», Pentagram, 3 mars 1999 ; Brent Scowcroft, «Don’t Attack Saddam», Wall Street Journal, 15 août 2002.

- Amy Belasco, «Troop Levels in the Afghan and Iraq Wars, FY2001-FY2012: Cost and Other Potential Issues», Congressional Research Service, 2 juillet 2009, 14 ; Heidi M. Peters et Sofia Plagakis, «Department of Defense Contractor and Troop Levels in Afghanistan and Iraq: 2007-2018», Congressional Research Service, 10 mai 2019, 7 ; Associated Press, «A Timeline of the US Military Presence in Afghanistan», AP News, 8 septembre 2019.

- «Iraq Coalition Casualty Count», icasualties.org.

- Benjamin I. Page et Marshall M. Bouton, The Foreign Policy Disconnect: What Americans Want from Our Leaders but Don’t Get, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. 228.

- Bruce W. Jentleson, «The Pretty Prudent Public: Post-Vietnam American Opinion on the Use of Military Force», International Studies Quarterly 36, n°1 (1992): 49-73.

- Gary C. Jacobson, «A Tale of Two Wars: Public Opinion on the U.S. Military Interventions in Afghanistan and Iraq», Presidential Studies Quarterly 40, n°4 (2010): 606-7.

- Douglas L. Kriner et Francis X. Shen, «Battlefield Casualties and Ballot-Box Defeat: Did the Bush–Obama Wars Cost Clinton the White House?» PS: Political Science & Politics 53, n°2 (2020): 248-52.

- «Remarks by the President at the National Defense University», White House, 23 mai 2013.

- Amanda Taub, «Experts: Obama’s Legal Justification for the War on ISIS Is ’a Stretch’», Vox, 12 septembre 2014.

- Charlie Savage, Eric Schmitt et Mark Mazzetti, «Obama Expands War With Al Qaeda to Include Shabab in Somalia», New York Times, 27 novembre 2016 ; «Report on the Legal and Policy Frameworks Guiding the United States’ Use of Military Force and Related National Security Operations», White House, décembre 2016 ; «Foreign Terrorist Organizations», Département d’État américain, state.gov/foreign-terrorist-organizations.

- «Remarks by the President After Counter-ISIL Meeting», White House, 14 juin 2016.

- Eric Schmitt, «Top General in Middle East Says U.S. Troop Levels Will Drop in Iraq and Syria», New York Times, 12 août 2020.

- Michael LaForgia et Walt Bogdanich, «Why Bombs Made in America Have Been Killing Civilians in Yemen», New York Times, 16 mai 2020.

- «Accord pour ramener la paix en Afghanistan entre l’Émirat islamique d’Afghanistan, qui n’est pas reconnu par les États-Unis comme un État et qui est connu sous le nom de taliban, et les États-Unis d’Amérique», Département d’État américain, 29 février 2020, state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf (consulté le 16 décembre 2020).

- Felix Salmon et Hans Nichols, «The Defense Industry Worries About Biden», Axios, 18 novembre 2020.

- Par exemple, Cheney, un faucon de droite, a critiqué les sanctions unilatérales contre l’Iran lorsqu’il était PDG de Halliburton. Richard B. Cheney, «Defending Liberty in a Global Economy», Cato Institute, 23 juin 1998.

- Jonathan Nitzan et Shimshon Bichler, «Bringing Capital Accumulation Back In: The Weapondollar-Petrodollar Coalition – Military Contractors, Oil Companies and Middle-East ’Energy Conflicts’» Review of International Political Economy 2, n°3 (1995): 446-515.

- Nomi Prins, «Wall Street Wins – Again: Bailouts in the Time of Coronavirus», TomDispatch, 5 avril 2020.

- Andrew Lautz, «Reforming the OCO Account: A Better Deal for Taxpayers, Watchdogs, and the Military», National Taxpayers Union, 26 mai 2020 (consulté le 16 décembre 2020) ; Brendan W. McGarry et Emily M. Morgenstern, «Overseas Contingency Operations Funding: Background and Status», Congressional Research Service, 6 septembre 2019, 4 ; Todd Harrison, «What Has the Budget Control Act of 2011 Meant for Defense?» Center for Strategic and International Studies, 1er août 2016.

- Steve Beynon, «Biden Says US Must Maintain Small Force in Middle East, Has No Plans for Major Defense Cuts», Stars and Stripes, 10 septembre 2020 ; Kimberly Dozier, «Biden Wants to Keep Special Ops in the Mideast. That Doesn’t Mean More ’Forever Wars’, His Adviser Says», Time, 23 septembre 2020.

- Defense Manpower Data Center, «DoD Personnel, Workforce Reports & Publications».

- Stockholm International Peace Research Institute, «SIPRI Military Expenditure Database» ; «U.S. Defense Spending Compared to Other Countries», Peter G. Peterson Foundation, 13 mai 2020.

- Lori Robertson, «Trump’s False Military Equipment Claim», FactCheck.org, 2 juillet 2020.

- Salmon et Nichols, «Defense Industry», Axios.

- Aaron Mehta, «The US Brought in $192.3 Billion From Weapon Sales Last Year, Up 13 Percent», DefenseNews, 8 novembre 2018 ; Marcus Weisgerber, «The US Exported Arms Worth $55B in the Past Year», Defense One, 15 octobre 2019 ; Vivienne Machi, «Lockheed Martin, Raytheon Lead in FY ’19 Foreign Military Sales», Defense Daily, 7 octobre 2019.

- Seymour Melman, Pentagon Capitalism: The Political Economy of War (New York: McGraw Hill, 1970).

- Nia Harris, Cassandra Stimpson et Ben Freeman, «More Money, Fewer Jobs: The Stubborn Truth About Employment and the Defense Industry», TomDispatch, 4 août 2019.

- Joe Gould, «What the Defense Industry Is Seeing and Saying About the Election», DefenseNews, 2 novembre 2020.

- Samuel Stebbins et Evan Comen, «Military Spending: 20 Companies Profiting the Most From War», USA Today, 21 février 2019 ; Leslie Josephs et Christina Wilkie, «Boeing CEO Confident in Defense Spending, No Matter Who Wins the 2020 Election», CNBC, 29 juillet 2020.

- Branko Marcetic, «The Making of Joe Biden’s Conservative Democratic Politics», Jacobin, 22 février 2020.

- Nick Gass, «Biden: I Was Right About Libya», Politico, 21 juin 2016 ; Branko Marcetic, «In Last Night’s Debate, Joe Biden Continued Rewriting His History on Foreign Policy», Jacobin, 15 janvier 2020 ; Branko Marcetic, «Joe Biden Jumped at the Chance to Help George W. Bush Sell the Invasion of Iraq», Jacobin, 28 février 2020.

- Beynon, «Biden Says US Must Maintain», Stars and Stripes.

- Angus McDowall et Mohammed Mukhashaf, «U.S. Expedites Arms Shipments to Coalition Bombing Yemen», Reuters, 7 avril 2015.

- Jonathan Guyer, «How Biden’s Foreign-Policy Team Got Rich», American Prospect, 6 juillet 2020 ; Jonathan Guyer, «What You Need to Know About Tony Blinken», American Prospect, 23 novembre 2020 ; Eric Lipton et Kenneth P. Vogel, «Biden Aides’ Ties to Consulting and Investment Firms Pose Ethics Test», New York Times, 28 novembre 2020.

- Antony J. Blinken et Robert Kagan, «’America First’ Is Only Making the World Worse. Here’s a Better Approach», Washington Post, 1er janvier 2019.

- David Halberstam, «The Very Expensive Education of McGeorge Bundy», Harper’s Magazine, juillet 1969 ; Noam Chomsky, The Backroom Boys (Waukegan, IL: Fontana Press, 1973).

- Jonathan Allen, «Meet Jake Sullivan, the Man Behind Hawkish Hillary Clinton’s Foreign Policy», Vox, 4 septembre 2015.

- Jake Sullivan, «I Was Hillary Clinton’s Chief Foreign-Policy Advisor. And I Have a #MeToo Mea Culpa», Foreign Policy, 8 décembre 2017.

- Lipton et Vogel, «Biden Aides’ Ties to Consulting».

- Jonathan Guyer, «How a Biden Adviser Got a Gig With Uber», American Prospect, 8 juillet 2020.

- Jake Sullivan, «What Donald Trump and Dick Cheney Got wrong About America», Atlantic, janvier/février 2019 ; Jennifer Harris et Jake Sullivan, «America Needs a New Economic Philosophy. Foreign Policy Experts Can Help», Foreign Policy, 7 février 2020.

- Guyer, «How a Biden Adviser Got a Gig With Uber».

- Murtaza Hussain, «Controversial Data-Mining Firm Palantir Vanishes from Biden Adviser’s Biography After She Joins Campaign», Intercept, 27 juin 2020.

- Corey Dickstein, «Biden Officially Announces He’s Picked Retired CENTCOM Gen. Lloyd Austin for Defense Secretary», Stars and Stripes, 8 décembre 2020.

- «President-Elect Biden Announces Ambassador William J. Burns as his Nominee for CIA Director», Maison-Blanche, 11 janvier 2021.

- Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked, Berkeley: University of California Press, 1994 [1934], 109.

- Josh Ruebner, «Obama’s Legacy on Israel/Palestine», Journal of Palestine Studies 66, n°1 (2016): 50-64.

- «Remarks by President Trump and Prime Minister Netanyahu of the State of Israel in Joint Statements», Maison-Blanche, 28 janvier 2020 (consulté le 14 décembre 2020).

- Jim Zanotti, «Israel: Background and U.S. Relations in Brief», Congressional Research Service, 11 septembre 2020.

- Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US-Egyptian Alliance (New York: Cambridge University Press, 2012).

- Neve Gordon, Israel’s Occupation (Berkeley: University of California Press, 2008): 218 ; B’Tselem, «A Regime of Jewish Supremacy From the Jordan River to the Mediterranean Sea: This Is Apartheid», janvier 2021.

- Voir, par exemple, Tamara Cofman Wittes, «Israel Imperiled: Threats to the Jewish State», Brookings Institution, 19 avril 2016.

- Joseph R. Biden Jr, «Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump», Foreign Affairs mars/avril 2020.

- Jeane Kirkpatrick, «Dictatorships and Double Standards», Commentary Magazine 68, n°5 (1979): 34-45.

- George Orwell, «Politics and the English Language», Horizon, avril 1946 ; Ido Oren, Our Enemies and US (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003).

- Frederick Kempe, «Biden Has a Plan to Rally the World’s Democracies and Tackle Threats Together», CNBC, 13 septembre 2020.

- Erik Brattberg et Ben Judah, «Forget the G-7, Build the D-10», Foreign Policy, 10 juin 2020.

- Ramaa Vasudevan, «COVID-19 and Dollar Hegemony», Catalyst 4, n°2 (2020): 8-29 ; Peter S. Goodman, «The Dollar Is Still King. How (in the World) Did That Happen?» New York Times, 22 février 2019.

- «The World Economy in One Chart: GDP by Country», howmuch.net (consulté le 20 décembre 2020).

- L’idée de Sullivan de «démocraties partageant les mêmes idées» va plus loin dans la direction de l’idéologie du marché libre que même la Freedom House, qui penche à droite, et qui identifie des dizaines de démocraties électorales, dont la Bolivie et le Mexique.

- Depuis 1980, les revenus de la «moitié inférieure de la population adulte mondiale» ont augmenté de manière significative (en grande partie grâce aux tendances observées en Asie), tandis que les revenus des 49% suivants ont été «faibles ou nuls» et que «le 0,1% supérieur a enregistré autant de croissance» que les 50% inférieurs. Les disparités de revenus ont été particulièrement marquées aux États-Unis, où le ratio des revenus des 10% les plus élevés par rapport aux 10% les plus bas a «augmenté au cours de chaque décennie depuis 1980, pour atteindre 12,6 en 2018». Au cours de cette période, la rémunération horaire du travailleur moyen a augmenté d’à peine 12%, alors que la productivité a progressé de 70%. Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman (rédac. en chef), World Inequality Report 2018, WID.world: 40 ; Juliana Menasce Horowitz, Ruth Igielnik et Rakesh Kochhar, «Trends in Income and Wealth Inequality», Pew Research Center, 9 janvier 2020 ; «The Productivity-Pay Gap», Economic Policy Institute, juillet 2019.