Ce que la crise du corona n’a en tout cas pas changé, c’est la vision binaire selon laquelle ce pays serait constitué de deux blocs opposés inconciliables.

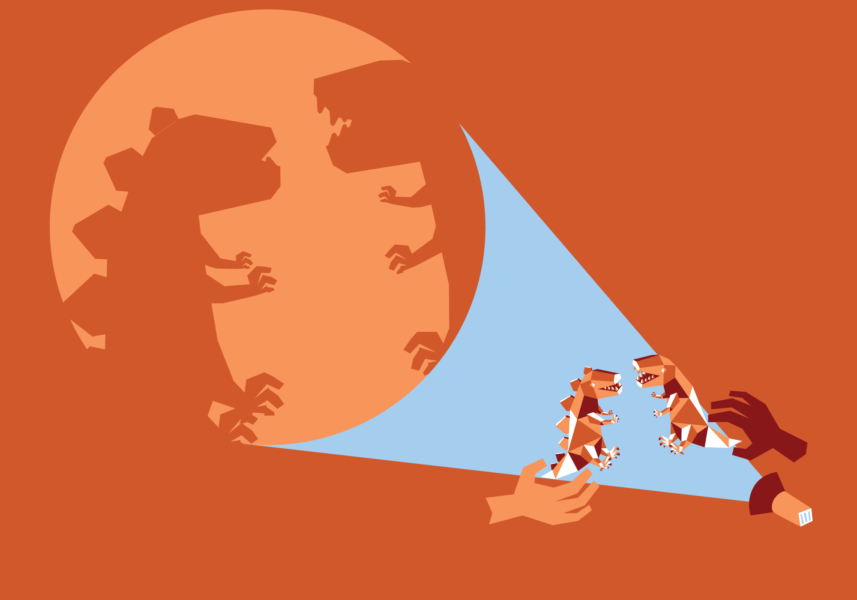

Ceux qui suivent la saga des discussions devant mener ou non à la formation d’un gouvernement fédéral constatent que cette vision est largement celle des journalistes politiques, des politologues invités en tant que commentateurs et d’autres observateurs de la rue de la Loi. À quelques rares exceptions près, tous ont en commun de perdre une vue d’ensemble et une mise en perspective de la situation. De la sorte, certains passent de la position d’analyste à celle d’acteur. Presque chaque jour, ces commentateurs confortent ainsi une vision dominante qui réduit les blocages politiques en Belgique à l’existence de deux entités différentes, l’une flamande et l’autre wallonne. Cette vision est souvent illustrée par la métaphore du mariage: les époux se sont éloignés l’un de l’autre (pour autant qu’ils aient jamais été proches) et mieux vaut se séparer en bons termes et se partager les meubles de la maison commune. Les lunettes bicommunautaires utilisées pour lire la politique ont pour effet de fortement dépolitiser.

Homogénéité abstraite

Il faut d’emblée souligner que cette image rend les deux parties du pays plus homogènes que ne le permet la réalité: les régions sont représentées comme des blocs quasiment imperméables et immuables dans lesquels tout le monde penserait plus ou moins la même chose. On reconnaît ces discours à l’emploi de termes comme «la Flandre pense», «le Flamand pense» ou —summum de l’essentialisme— «l’ADN de la Flandre».

Notons également que cette image fait abstraction des deux autres parties du pays qui n’entrent pas bien dans ce discours et sont placées complètement dans l’ombre des deux composantes principales: la Communauté germanophone et Bruxelles, une zone revendiquée par tous mais aimée de personne. Cependant, jusqu’à nouvel ordre, la capitale de la Belgique est aussi celle de la Région flamande. Cela n’empêche pas les politiciens flamingants, d’une part, de jurer sur tous les tons qu’ils ne «lâchent pas Bruxelles», et d’autre part, de dépeindre unilatéralement et alternativement la capitale comme un enfant à problèmes, un glouton ingrat et un bourbier ruineux. Cette vision négative est généralement liée au caractère multiculturel de Bruxelles.

Les lunettes communautaires à travers lesquelles est lue toute la politique sont floues, déformantes, réductrices et dépolitisantes.

En Wallonie aussi, on entend régulièrement des discours ambigus par rapport à Bruxelles. En 1912, le socialiste wallon Jules Destrée écrivait que ce territoire était peuplé de «Kakebroek et Beulemans» qui réunissaient «le pire des deux races» et excellaient dans la médiocrité. La région bruxelloise fait partie de la Communauté française, rebaptisée en 2011 en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est significatif. Mais historiquement, pour le mouvement wallon, Bruxelles est un caillou dans la chaussure, quelque chose dont on aimerait plutôt se débarrasser. Dès la fin du siècle, c’est bien sûr devenu le cauchemar des francophones de Bruxelles qui, sans lien avec la Wallonie, se sentaient complètement à la merci de ce qu’ils appelaient l’impérialisme flamand. À Bruxelles (et dans ce qui était alors encore appelé des régions ou territoires flamands), déjà à la fin du 19e siècle, le tout jeune mouvement wallon, en tant que mouvement anti-flamand, visait à bloquer les revendications linguistiques flamandes afin de consolider la position privilégiée des francophones dans la fonction publique.

La partie du mouvement wallon qui avait principalement son fief à Liège et qui était née de la volonté de valoriser le patrimoine culturel wallon tout en préservant la langue française comme tremplin vers la «civilisation européenne» allait également faire sienne cette vision binaire. Dans ces milieux, les revendications linguistiques flamandes étaient jugées disproportionnées. Après tout, pour eux, le dialecte wallon n’était qu’une «simple amusette», comme l’a formulé Joseph Grandgagnage en 1845 lors d’une polémique avec Jan-Frans Willems. Personne n’aurait pensé à confondre un dialecte avec une langue de culture (le français) et certainement pas à y rattacher un mouvement. Et c’est pourtant ce qui s’est passé, quelques décennies plus tard, quand il s’est créé un mouvement wallon face à «la menace flamingante».

Depuis quelque temps, cette représentation binaire a été «adoucie» par la proposition de réformer la Belgique sur le plan institutionnel en quatre Régions (le régionalisme à quatre), proposition qui ne dit rien ou quasiment rien de Bruxelles ni de la partie germanophone du pays. Comme lors de l’été 1912 avec Jules Destrée (proposition de «séparation administrative») ou l’hiver 1960-61 avec André Renard (le fédéralisme), il s’agit essentiellement d’un repli face à une présumée offensive flamingante dont l’emprise sur la structure étatique belge ne peut être desserrée.

L’image imposée de deux entités opposées n’est bien sûr pas une représentation neutre, mais normative: une différenciation entre «bien» et « mal», entre «correct» et «incorrect». Dans la variante wallingante la plus brutale, la Flandre était arriérée, rurale et paysanne, catholique et de droite. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui considèrent la Flandre comme incurablement de droite, voire même d’extrême droite avec des allusions récurrentes à l’activisme de la Première Guerre mondiale et à la collaboration de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la contre-caricature flamingante, la Flandre est généralement présentée comme plus performante et plus productive, et ses habitants comme des gens «travailleurs». Cette supériorité ne serait pas — selon cette représentation des choses — honorée: le produit de ce dur labeur disparaît — par le biais de transferts et de leviers institutionnels belges — de «l’autre côté». Là, l’argent est englouti dans des «puits sans fond» créés par une gestion du laissez-aller où l’on vit aux crochets des fonds publics et «sous perfusion des allocations». Ce discours comporte à la fois une composante de supériorité et une composante de victime. À partir d’un certain point, cette représentation prend également une touche ethnique en tant qu’opposition entre un nord germanique strict et un sud latin laxiste. Le parlementaire flamand nationaliste Jeroom Leuridan a un jour décrit cette différence comme «inconciliable».

Centrifuge

Indépendamment des caricatures, des stéréotypes et autres déclarations essentialistes sur la «nature populaire», ces parties du pays sont évidemment différentes les unes des autres et un retour à l’État-nation unitaire d’avant les réformes de l’État est un projet illusoire. En Europe, la Belgique n’est pas une exception en termes de division fédérée aux côtés de pays tels que l’Allemagne et l’Espagne, pour n’en citer que deux. Dans ces pays, d’importantes compétences ont également été transférées aux niveaux infranationaux ou y ont été situées dès le départ. Mais en soi, du point de vue de la démocratisation d’un État, il y a là des choses à dire quand les niveaux de décision sont rapprochés du citoyen, par exemple en vertu du principe de subsidiarité.

La représentation binaire de la Belgique comme la somme de deux blocs insurmontables n’a pas été inventée par les populations respectives de ces régions et les recherches montrent souvent que ce n’est pas du tout la préoccupation prioritaire des gens. Non, cette représentation est le produit d’une action historique et volontariste de la part des politiques et d’autres acteurs de la société (tels que par exemple des associations culturelles). Toutefois, il ne faut pas voir cela comme un mouvement continu du «haut» vers le «bas». Dès que ce discours est adopté par «le bas», il prend plus de couleurs et des éléments sont envoyés vers «le haut», si bien qu’une sorte d’interaction va se produire. Au cours de la dernière décennie, cette vision caricaturale pétrifiée a été activement imposée par la N-VA, qui a su en faire un discours dominant. Les tensions et les contradictions internes —telles que celles entre les travailleurs et les employeurs, les préoccupations urbaines et suburbaines, etc.—ont été rejetées à l’arrière-plan. Des acteurs politiques moins forts tant du côté démocrate-chrétien que libéral ont ainsi été mis sous pression pour entrer dans ce discours. Cela renforce une homogénéisation caricaturale de la partie adverse qui, à son tour, dans un même mouvement, homogénéise son propre camp.

La représentation de la Belgique comme la somme de deux blocs insurmontables n’a pas été inventée par leur populations respectives.

Pour en revenir à l’ardu processus censé mener à la formation d’un gouvernement fédéral, le problème peut donc être situé plus concrètement. D’une part, selon l’article premier de sa Constitution, la Belgique est un État fédéral et aucune loi ne stipule qu’un gouvernement fédéral doive s’appuyer sur les majorités politiques des deux Régions, leur donnant ainsi trop de poids. D’autre part, l’évolution décrite ci-dessus a pour conséquence que la plupart des politiciens et des commentateurs défendent avec insistance de telles majorités régionales; ou du moins en Flandre. Il ne s’agit pas seulement d’une forte bicommunautarisation (lacunaire donc, puisqu’on ne parle pas des nécessaires majorités bruxelloises ou germanophones) du processus, mais du passage implicite d’une logique fédérale à une logique confédérale. Bien sûr, il est plus pratique et plus souhaitable qu’un cabinet fédéral bénéficie du soutien le plus large possible, mais cette majorité doit être trouvée au Parlement et non au préalable dans les Régions… à moins que l’on ne veuille former un gouvernement coupole au sein d’un État confédéral. Les commentateurs n’attachent par exemple que peu ou pas d’importance au fait que la politique socio-économique du gouvernement aux couleurs suédoises «ne semble pas disposer d’une majorité» dans quelque Région du pays que ce soit…

Un problème supplémentaire de cette confédéralisation de fait dans la réflexion et l’action est que cela nous empêche de prendre les décisions les plus efficaces, puisque c’est la régionalisation qui donne le ton. C’est pourquoi, en pleine crise du corona, nous avons six ministres compétents mais pas de masques buccaux. En d’autres termes, nous devons examiner où l’on peut re-fédéraliser. Cela soulève la question du plus grand patrimoine social de la classe des travailleurs dans ce pays: la sécurité sociale. En plus de vider celle-ci (par un apport réduit du côté des employeurs), la communautarisation de certains de ses éléments est un point extrêmement néfaste. Sa scission est —en d’autres termes—le prélude mal dissimulé pour faciliter et accélérer son démantèlement.

Les différences électorales ne sont pas une fatalité. Ceux qui n’en sont pas convaincus tombent dans des fables essentialistes de «l’ADN» d’un peuple.

La bicommunautarisation du pays a entraîné une dynamique centrifuge qui n’est pas une fatalité mais qui est activement stimulée par des acteurs politiques et sociaux. Le topo des «deux démocraties» est ainsi devenu une prophétie autoréalisatrice, ce qui est souvent présenté verbalement comme un «pays à deux pays». Historiquement, cela n’était pas l’intention au départ. À l’origine, le mouvement flamand —avec ses premières revendications linguistiques—était un mouvement patriotique belge qui estimait que c’était précisément «l’élément flamand» qui distinguerait le frêle, jeune État-nation de la grande France «menaçante». Le mouvement wallon, en revanche, était précisément d’avis que le français comme langue véhiculaire était une condition préalable pour donner à cet État-nation une place en Europe. C’est ainsi que ce sont développés les deux récits infranationaux sapant le processus de construction de la nation belge.

La voie à suivre

Les différences politico-électorales entre une Wallonie de gauche et une Flandre de droite sont une réalité historique persistante mais elles ne sont pas une fatalité et elles sont encore moins insurmontables. Ceux qui n’en sont pas convaincus tombent dans des fables essentialistes de «l’ADN» d’un peuple. Mais un peuple n’est pas un corps physique. C’est un va-et-vient de personnes dans un espace plus ou moins défini. En Wallonie , de larges pans de la population ne sont pas à l’abri des joueurs de flûte de Hamelin de la droite. Il suffit de penser à la popularité qu’un homme politique de la droite musclée comme Theo Francken a pu récolter dans les sondages. Mais les acteurs qui ont jusqu’à présent su traduire les attentes au plan politique sont plutôt de gauche avec, historiquement, une suprématie d’abord libérale, puis socialiste avec, à la fin du 20e siècle, une composante socio-écologique à laquelle s’ajoute, au début du 21e siècle, une composante marxiste. En Flandre, il s’agissait au départ principalement d’un moteur catholique qui a été dépassé par les nationalistes de droite et d’extrême droite. Les aspirations et espoirs identiques à ceux qu’exprime la majorité sociale en Wallonie sont traduits au plan politique de manière déformée et même pervertie. Si le succès du PTB en Wallonie s’explique en grande partie par son programme social, le succès du Vlaams Belang auprès des travailleurs en Flandre peut s’expliquer par son programme social-nativiste: des revendications sociales, mais alors uniquement pour «notre propre peuple».

Cependant, le fait que ces blocs, l’un de gauche et l’autre de droite, ne sont pas homogènes et inconciliables est démontré par au moins deux choses. Premièrement, le rapport de force sur le plan social en Flandre est bien plus favorable à une large gauche que sur le plan purement politique. Deuxièmement, en Flandre aussi, les forces politiques de gauche peuvent traduire en partie les attentes des citoyens, comme le montre la progression constante qu’y opère le PTB, à l’inverse de la Wallonie où le MR libéral parvient à séduire pas mal de travailleurs —ou plus exactement: à les duper.

Cela clarifie l’agenda pour les progressistes et la gauche de ce pays, pour ceux qui veulent vraiment que la gauche prenne la main, ce qui signifie: conquérir le pouvoir en accédant à une majorité politique. Cet agenda doit être décommunautarisé et resocialisé. C’est en même temps un acte de repolitisation. Les lunettes communautaires à travers lesquelles est lue toute la politique sont floues, déformantes, réductrices et dépolitisantes, notamment parce qu’elles relèguent à l’arrière-plan l’enjeu essentiel: la question sociale. C’est précisément cette question-là —les salaires et les conditions de travail, les soins de santé, des logements corrects et payables, une vieillesse digne grâce à une pension décente, etc.—qui préoccupe et donc peut unir aussi bien les Wallons que les Flamands, les Bruxellois et les germanophones.

Cela ne signifie pas que la gauche doive faire abstraction des différences culturelles. Cela ne signifie pas non plus que la gauche doive propager une sorte de néo-unitarisme, sans parler de glorifier la famille royale ou de brandir le drapeau belge le 21 juillet comme antidote au flamingantisme agitant ses étendards. Cela signifie que la gauche doit, avec un programme clair et net, œuvrer à une rupture radicale avec le néolibéralisme de facto en faillite et proposer un changement de cap social dans l’ensemble du pays: à commencer par le relèvement de tous les minima au-dessus du seuil de pauvreté, l’instauration d’un salaire minimum de 14 euros et d’une pension minimum de 1500 euros nets et jusqu’à l’introduction d’un impôt sur la fortune et la renationalisation des secteurs vitaux tels que l’énergie, la poste et au moins une ou deux banques. Car ce sont là les leviers qui peuvent apporter la prospérité et le bien-être pour l’écrasante majorité sociale en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et en Belgique de l’Est.

Cela ne signifie pas que la gauche doive faire abstraction des différences culturelles. Cela ne signifie pas non plus que la gauche doive propager une sorte de néo-unitarisme, sans parler de glorifier la famille royale ou de brandir le drapeau belge le 21 juillet comme antidote au flamingantisme agitant ses étendards. Cela signifie que la gauche doit, avec un programme clair et net, œuvrer à une rupture radicale avec le néolibéralisme de facto en faillite et proposer un changement de cap social dans l’ensemble du pays: à commencer par le relèvement de tous les minima au-dessus du seuil de pauvreté, l’instauration d’un salaire minimum de 14 euros et d’une pension minimum de 1500 euros nets et jusqu’à l’introduction d’un impôt sur la fortune et la renationalisation des secteurs vitaux tels que l’énergie, la poste et au moins une ou deux banques. Car ce sont là les leviers qui peuvent apporter la prospérité et le bien-être pour l’écrasante majorité sociale en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et en Belgique de l’Est.