Si les résultats environnementaux des politiques de mobilité durable qui ciblent prioritairement l’automobiliste sont contestables, les impacts sociaux sont au contraire fortement minimisés.

Dans et autour des villes, c’est le plus souvent en voiture que se font les déplacements. Cette organisation est source de nombreuses nuisances : bruit, pollution de l’air, accidents, embouteillages et stress, occupation de l’espace public, émissions de gaz à effet de serre, coût élevé des déplacements pour les travailleurs et leur famille et pour l’ensemble de la société.

Freiner la dépendance à l’automobile, privilégier des modes de transport plus écologiques est une priorité qui devrait alors faire l’unanimité. D’autant plus en ville, où les alternatives semblent plus simples à mettre en place. L’offre de transport en commun y est plus développée. Les distances de déplacement sont plus courtes, donc plus adaptées à la marche ou au vélo. Tandis que les nuisances créées par l’automobile y sont plus visibles qu’ailleurs sur le territoire. Pourtant, loin de créer le consensus, les politiques de mobilité urbaine actuelles qui disent vouloir réduire le trafic routier créent des débats et des oppositions dans nos villes, que ce soit à Bruxelles, Anvers ou Liège.

Une équipe de recherche française, composée de géographes, d’urbanistes, de politologues, de psychologues et d’ingénieurs des transports, dirigée par Hélène Reigner, professeure à l’Université d’Aix-Marseille et Thierry Brenac, Chercheur à l’Université Gustave Eiffel, a étudié les implications sociales et environnementales des politiques de mobilité urbaine durable actuelles, en France et en Europe. Leurs sept années de travail sont résumées dans un ouvrage accessible en libre accès1 et intitulé « Les faux-semblants de la mobilité durable. Risques sociaux et environnementaux ». Leur approche se veut matérialiste : analyser les causes et conséquences concrètes de l’action publique en matière de mobilité.

L’objectif de l’ouvrage n’est pas de remettre en cause l’objectif louable et indispensable de transformer l’organisation actuelle de la mobilité. Mais bien d’étudier les contradictions qui naissent des mesures prises au nom de cet objectif. Il s’intéresse à « des stratégies, des aménagements, des modes de déplacement considérés a priori comme porteurs de progrès, de conséquences positives et “vertueuses” pour les espaces urbains et leurs usagers (durabilité, santé, attractivité, image, compétitivité), qui font apparemment consensus, et dont les versants négatifs sont de ce fait peu questionnés, peu investigués, voire passés sous silence ou minimisés lorsque certains problèmes commencent à émerger ».

Cet article fait le résumé de leurs résultats. Si leurs analyses se rapportent surtout à la situation française, elles sont éclairantes de façon plus générale, car les politiques qu’ils étudient sont très similaires à celles menées dans les grandes villes belges et européennes.

Changer de mobilité sans changer de société ?

Le premier constat des auteurs est que les politiques de mobilité durable actuelles ciblent prioritairement l’automobiliste et l’usage individuel de la voiture. Ainsi, la place de l’automobile est remise en cause dans de nombreux espaces urbains, que ce soit au niveau des axes de circulation ou des espaces de stationnement, mais aussi la réorganisation de la circulation pour réduire la vitesse ou empêcher le trafic de transit. On rend le déplacement voiture plus cher et plus pénible individuellement.

Ces politiques mènent à une première contradiction. Les emplois plus flexibles du point de vue des horaires ou des lieux de travail et des carrières plus instables, les services locaux (crèches, écoles, centres sportifs, banques, guichets) moins disponibles, plus fragmentés ou la hausse des prix de l’immobilier impliquent de parcourir des distances croissantes. Mais dans le même temps, cette obligation de se déplacer toujours plus et plus loin pour s’insérer socialement dans la société et réaliser son cycle d’activité quotidien semble ignorée par les politiques de mobilité durable : les déplacements, en particulier en voiture, sont rendus plus pénibles, plus chers, plus longs. Or, la mobilité, très dépendante du transport routier, est le fruit de l’organisation capitaliste actuelle. Le territoire a été organisé par et pour la mobilité automobile dans et en dehors des villes : grandes infrastructures routières, étalement des activités et implantation des entreprises et des commerces dans des lieux accessibles uniquement en voiture, facilitation de l’accès à la propriété en périphérie des villes dans des lieux peu accessibles autrement qu’en voiture, etc. Un système qui impose de se déplacer toujours plus et plus loin. « Notre modèle carbure à l’hypermobilité des biens, des personnes, des capitaux, » résument les auteurs.

Pourtant, ce paradigme ne semble pas vouloir être remis en cause par les politiques de mobilité durable actuelles. Il s’agit de réduire l’impact environnemental de la mobilité, en raisonnant à modèle constant, donc en conservant les caractéristiques de l’économie capitaliste actuelle : « Les multiples projets de mobilité durable peuvent se lire comme un ensemble de tentatives s’efforçant de résoudre, dans un cadre relativement inchangé d’hypothèses et de contraintes, une contradiction majeure : rouler plus, polluer moins ».

Une autre contradiction apparait au sujet de la vision de ville à laquelle doivent participer les politiques de mobilité durable. On retrouve dans les objectifs de la piétonnisation des centres-villes à Paris, Marseille ou Strasbourg ou du développement de nouvelles lignes de tramways à Lyon, Nantes ou Bordeaux une volonté d’améliorer l’attractivité urbaine. La mobilité durable doit améliorer la compétitivité des territoires, leur capacité d’attirer des investisseurs privés, de grandes marques du commerce, des populations plus riches. Si les centres-villes doivent se voir débarrassés (en partie) du fardeau du trafic automobile pour devenir des endroits « où il fait bon vivre », il faut en même temps que ces espaces restent très accessibles aux touristes, à la clientèle qui les fréquente, aux publics qui doivent venir y consommer. Cela se traduit par exemple par le maintien de grands parkings et le report du trafic routier en périphérie. Les mêmes forces politiques qui défendent une mobilité durable en ville autorisent des constructions autoroutières ou des élargissements d’axes existants en périphérie. « La remise en question de la mobilité carbonée ne semble concerner que quelques îlots protégés de l’automobile dans un océan de mobilité routière » où rien ne doit changer.

La remise en question de la mobilité carbonée ne semble concerner que quelques îlots protégés de l’automobile dans un océan de mobilité routière.

En somme, tout changer dans la mobilité sans rien changer de la société qui génère ces déplacements. Selon les auteurs, ces politiques portent les germes de nouveaux risques : (1) Une individualisation d’une question collective, (2) une instrumentalisation de l’environnement et (3) une minimisation des conséquences sociales des mesures prises.

Individualisation d’un enjeu collectif.

À travers l’analyse des discours politiques sur la mobilité, mais aussi de la rhétorique des experts utilisée autour de projets de mobilité durable, l’équipe de recherche pose le constat d’une individualisation de la question de la mobilité durable.

Plusieurs hypothèses supportent cette logique d’individualisation. La première est que chacun choisit librement son mode de transport. Ensuite, l’utilité d’un déplacement pour un individu est fonction de son coût individuel. Naturellement, les gens veulent se déplacer toujours plus tant qu’ils peuvent reporter le coût de ce déplacement sur la collectivité. Or l’individu effectue ses choix en privilégiant le présent, donc sans se préoccuper des conséquences futures de ceux-ci. Aujourd’hui, ces « externalités négatives », ces coûts sociaux et environnementaux reportés sur la société, atteignent des niveaux inacceptables. La conséquence logique, et c’est la dernière hypothèse, est que la solution pour une mobilité plus durable est de proposer des mesures qui ciblent cette capacité individuelle à changer de mobilité et permettent d’internaliser ces coûts sociétaux. Donc de faire payer plus cher les gens pour leurs déplacements, afin qu’ils bougent mieux et moins et contribuent aux coûts générés par leur comportement. Des hypothèses tirées immédiatement de l’économie néoclassique, soit des théories sur lesquelles se base le capitalisme. De l’« homo oeconomicus », cet individu qui cherche à maximiser individuellement et en toutes circonstances son profit individuel, on passe à l’« homo mobilis », l’individu qui cherche à maximiser individuellement sa mobilité en toute circonstance et sans prendre en compte les impacts collectifs.

Ainsi, les auteurs démontrent la présence très forte d’injonctions individuelles associées aux politiques de mobilité durable, qui empruntent le registre de la pédagogie, de l’injonction ou de la moralisation : mettre en avant la responsabilité individuelle de se déplacer mieux et stigmatiser les comportements non conformes. La cible des politiques de mobilité urbaine durable, c’est l’automobile en ville. Alors, « les injonctions, slogans, mots d’ordre sont nombreux pour inciter les citadins à utiliser les offres de mobilité alternatives à l’automobile mises à leur disposition ».

Il y a un bon comportement civique et vertueux auquel se conformer. Ceux qui s’y opposeraient seraient égoïstes ou insensibles aux conséquences de leurs choix : « Les automobilistes apparaissent comme les premiers responsables de ces nuisances environnementales et sanitaires ». De mauvais citoyens qu’il ne faut pas hésiter à stigmatiser et à blâmer, alors qu’il s’agit de récompenser les bons comportements. C’est la logique de la carotte et du bâton. « Bien se déplacer est “bon” pour soi, l’entourage, la santé et la planète ». En plus, ce n’est pas compliqué, « tout le monde peut adapter son comportement ». La question de la mobilité se trouve ainsi réduite à un choix binaire « Il faut choisir son camp : pour ou contre l’automobile ». Les auteurs sont très critiques sur les conséquences de cette logique. Ils parlent de « désactivation », d’« anesthésie » du débat démocratique. Les opposants à ces politiques sont disqualifiés : « ce sont des probagnoles » dont le refus de changer est « assassin », dégrade la santé des publics les plus vulnérables, les bébés, les enfants, les personnes âgées.

et d’Aménagement du territoire ( DGES-IGEAT ) de l’Université

Libre de Bruxelles.

Ses recherches portent sur les problématiques de mobilité métropolitaine à Bruxelles et en Europe.

Le risque de cette construction du problème est d’aggraver les fractures sociales. Car ces capacités de changer individuellement de mobilité sont inégalement réparties entre classes sociales, entre espaces géographiques, entre situations familiales notamment. Or, cette puissante rhétorique qui emploie le champ de la morale individuelle sert d’outil de justification pour toute une série de mesures qui visent à orienter et contraindre le choix des individus : augmenter le cout de la mobilité routière par des péages ou des taxes kilométriques, par du stationnement payant ou des taxes sur le carburant ; rendre les déplacements en voiture plus longs et plus pénibles via des plans de circulation, des blocages d’axes routiers ; interdire les véhicules anciens, etc. Le tout sans développer nécessairement d’alternatives.

Effets environnementaux douteux

Le climat et l’environnement sont très souvent avancés comme les objectifs premiers des politiques de mobilité urbaine durable. La relation entre semble déterministe, systématique entre réduire le trafic automobile en ville et baisser la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l’amélioration du cadre de vie dans un espace débarrassé de l’automobile, généralement en centre-ville, est présentée comme étant nécessairement un gain environnemental collectif. De même, une hypothèse très largement admise est que fermer une infrastructure routière au trafic réduit nécessairement la circulation, donc la pollution.

Pourtant, cette relation est contestable pour plusieurs raisons d’après les auteurs du livre. S’il est établi et incontestable que le trafic automobile est responsable d’une part élevée de la pollution de l’air en ville et d’une part croissante des émissions de gaz à effet de serre, ce que remettent en question les résultats de leurs études, c’est la capacité des mesures prises actuellement à influencer réellement ces pollutions et ces émissions.

Tout changer dans la mobilité sans rien changer de la société qui génère ces déplacements porte les germes de nouveaux risques.

Tout d’abord, la remise en cause de l’usage de l’automobile se limite à quelques (parties de) centres-villes, dans un contexte de poursuite de l’hégémonie du transport routier partout ailleurs. Alors, on ne peut donc exclure que la pollution générée par la poursuite de l’augmentation du trafic hors des zones apaisées se reporte, par le vent, les déplacements de masse d’air, jusque dans les zones où le trafic serait réduit. Il pourrait même y avoir des reports de trafic de ces espaces protégés vers leur périphérie, des allongements des trajets, qui augmentent les émissions polluantes globales. Des reports compliqués à évaluer sans un relevé exhaustif du trafic, des routes empruntées, etc.

Il ne faut non plus exclure les effets rebonds, inattendus ou indésirables. Ainsi, les auteurs observent qu’en parallèle avec les mesures prises pour réduire la place de l’automobile en ville, on a vu une hausse très forte de l’usage des deux roues motorisés (motos, scooters). Ces véhicules permettent de se déplacer plus rapidement dans un trafic plus dense ou des espaces de circulation plus restreints. Mais au prix d’une pollution sonore et de l’air et d’une fréquence d’accidents de la route bien plus élevée que leurs équivalents à quatre roues, annulant de fait le gain social ou environnemental. « Pour ce[s] raison[s], nous estimons […] que l’urbanisme et l’aménagement urbain ne peuvent jouer qu’un rôle relativement restreint dans la diminution des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre issues de l’automobile. » Une position que l’on retrouve dans la littérature scientifique, qui reste divisée sur l’impact environnemental des zones de basse émission, de la création d’espaces piétons en centre-ville ou de la mise en place de plans de circulation pour réduire le trafic de transit.

Une autre notion contestée est l’idée d’« évaporation du trafic routier » : en fermant un axe de circulation ou en rendant les déplacements automobiles plus pénibles, on ferait mécaniquement disparaitre une partie des trajets, sans report de trafic ailleurs. Or l’ouvrage pointe trois limites à cette idée. La première est qu’elle s’appuie sur des données très partielles, issues de modèles informatiques plutôt que de relevés de terrains, ou de mesures qui se limitent au périmètre réaménagé et ses alentours et excluent les reports de trafic plus lointains. Deuxièmement, d’un point de vue social, cette idée d’évaporation ne s’interroge pas sur les déplacements qui disparaitraient et leur utilité : renoncement à un emploi, à des relations sociales et familiales, à des achats, report vers un autre mode de transport, abandon d’une prestation de service ou d’une livraison ?

Ensuite, les arguments environnementaux vont très souvent s’appuyer sur de « bonnes pratiques », des « bons exemples » étrangers. Ces comparaisons, ce benchmarking, sont des outils très souvent mobilisés dans la consultance privée. Car ils ont une force de persuasion : on s’extrait du cadre local et de ses contraintes et on se tourne vers un cas extérieur au prix de fortes simplifications. Ainsi, pour la mobilité urbaine durable, on va mobiliser l’exemple des villes des Pays-Bas : « On trouve là une vision fantasmée d’une ville durable libérée des circulations automobiles et faisant la part belle aux modes de déplacements dits durables, comme le vélo […]. L’image […] est alors présentée comme un idéal à atteindre, [elle] est épurée de toute sa complexité. Au-delà des cartes postales mettant en scène les vélos hollandais, il ne faut pas oublier la densité des infrastructures routières et autoroutières de ce pays […] où la dépendance à l’égard de l’automobile est forte et problématique et où d’ailleurs les émissions de CO2 imputables aux circulations motorisées sont comparables à celles constatées en France ».

- Ville cyclable, ville durable ?

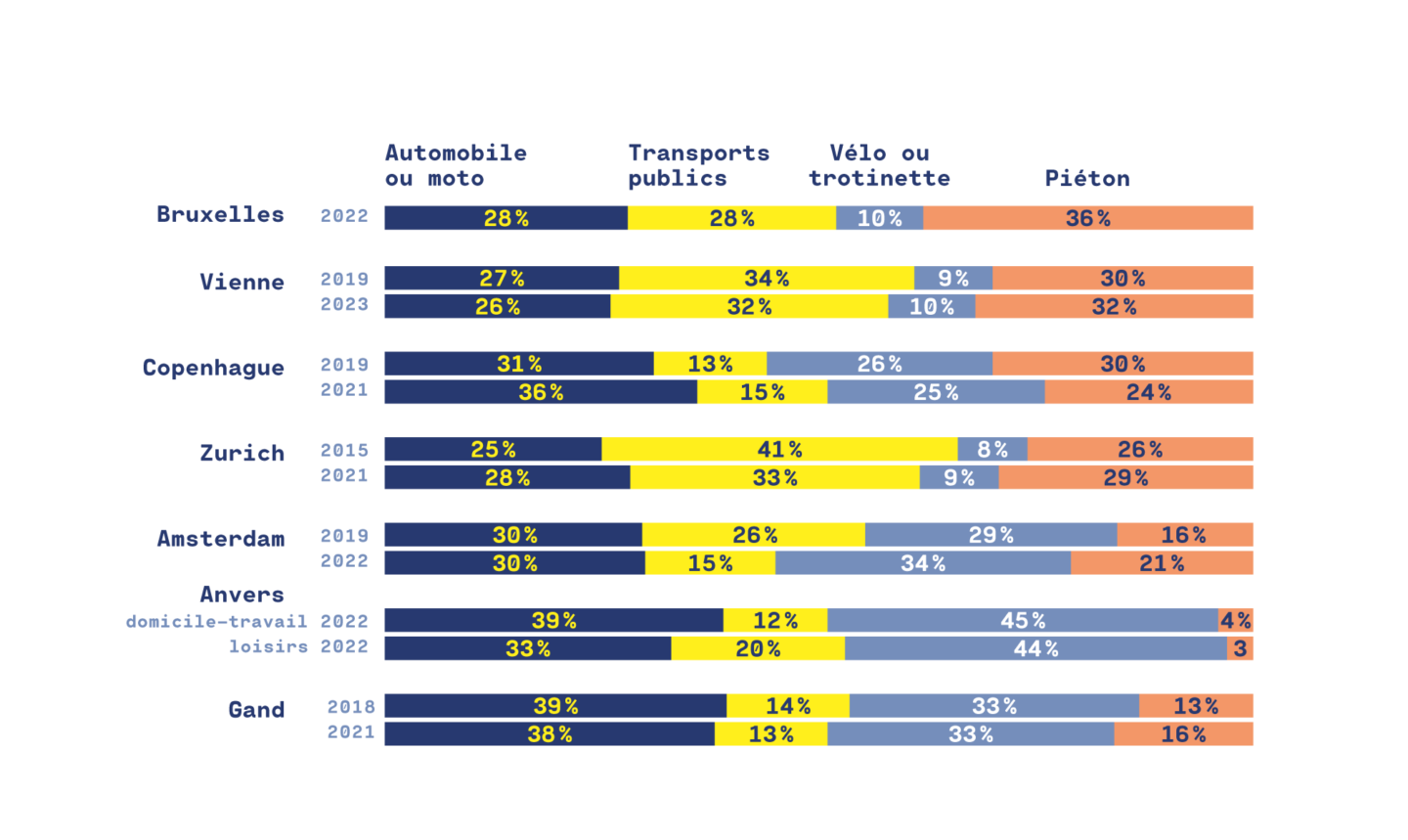

- Quelles sont les villes où l’on utilise le moins la voiture pour se déplacer, les villes les plus durables ? Dans l’imaginaire collectif, dans le discours politique ou médiatique, les noms qui viennent à l’esprit sont d’abord ceux des villes du nord de l’Europe, Amsterdam ou Copenhague. En Belgique, on pensera probablement d’abord à Anvers ou Gand plutôt qu’à Bruxelles. Notamment, car on associe la plus forte présence de cyclistes dans les rues avec un moindre usage de l’automobile.

- Est-ce une idée reçue ou bien un fait ? Vérifier cela implique de collecter et comparer les statistiques relatives aux déplacements. Or, ces données sont assez limitées. Les seules informations comparables d’une ville à l’autre et facilement et rapidement disponibles sont la répartition modale des déplacements. Donc la part des trajets effectués avec tel ou tel mode de transport. Une information limitée, car elle ne tient pas compte de la longueur des déplacements. Or, par exemple, les déplacements en voiture ou en transport en commun sont généralement plus longs que les trajets à pied ou en vélo. Une information généralement recueillie par enquête auprès d’un échantillon d’habitants plutôt que par un relevé exhaustif des déplacements dans l’espace urbain, ce qui est une seconde source de biais. Pour autant, dans la mesure où les méthodes appliquées sont relativement similaires d’une ville à une autre, la comparaison des résultats apporte une information utile.

- Or les résultats obtenus vont à l’encontre des idées reçues. En Belgique, c’est à Bruxelles que la part modale de la voiture est la plus faible, elle est même inférieure à celle observée à Copenhague ou Amsterdam. Si l’utilisation du vélo est bien plus élevée à Anvers, Gand, Amsterdam ou Copenhague qu’à Bruxelles, ce n’est pas au détriment de la voiture, mais bien des transports publics ou de la marche à pied. Au contraire, les villes qui ont des parts modales de l’automobile plus faibles que Bruxelles sont celles où la part modale des transports publics est plus élevée, comme Vienne ou Zurich.

- Ces résultats, qui demanderaient une analyse plus fine et approfondie, semblent aller à l’encontre d’une relation simple « plus de vélo, moins de voitures ». Par contre, un plus fort usage des transports publics semble aller de pair avec une moindre utilisation de la voiture. Une observation qui plaide pour réinvestir les transports publics et ne pas miser uniquement sur l’utilisation du vélo si l’on veut baisser l’utilisation de l’automobile.

Pourtant, malgré ces limites, à mesure que l’urgence climatique et environnementale devient plus pressante, l’argument environnemental prend une force d’autorité dans le discours politique et médiatique, qui justifie toute mesure prise en son nom. De nouveau, la thèse des auteurs n’est pas de contester l’urgence bien réelle, mais de démontrer que cela rend tout débat impossible. Prenant l’exemple de plans de piétonnisation de portion des centres-villes de Marseille et de Paris, ils démontrent une forme d’opportunisme : mobiliser l’argument de la pollution de l’air sur le tard, pour faire accepter des mesures dont l’objectif avancé initialement était l’amélioration de l’image et de l’attractivité des quartiers en question.

On revient finalement à la contradiction entre des politiques prises au nom de l’environnement et de la santé publique et le fait que ces mêmes mesures ne doivent pas contrecarrer, voire doivent participer à renforcer le système économique actuel, profondément non durable. « Comment croire que ces mesures cosmétiques seront suffisantes pour échapper à ce qui est présenté comme un cataclysme pour l’humanité ? Pour atteindre ce résultat, on ne peut se contenter de quelques opérations cosmétiques ». Aux yeux de l’équipe de recherche impliquée dans cette publication, « les non-choix, les contradictions et les incohérences » des politiques menées posent les risques de vider de leur substance la lutte contre la pollution de l’air et le changement climatique, en rendant les mesures prises en son nom inefficaces et impopulaires.

Si les résultats environnementaux mis en avant des politiques menées au nom de la mobilité durable sont contestables, les impacts sociaux sont au contraire fortement minimisés et peu discutés.

Partant d’études des pratiques de mobilité des habitants de quartiers situés dans et autour de Strasbourg, Paris ou Lyon et de l’impact des mesures de limitation des déplacements automobiles, les résultats de l’équipe de recherche mettent tout d’abord au jour les capacités inégales de limiter individuellement ses déplacements automobiles. Selon que l’on ait un emploi stable ou non, la capacité ou non de choisir son lieu de résidence et de travail, que l’on habite dans des espaces plus ou moins bien connectés aux transports publics, que l’on ait des infirmités, et bien sûr, selon le budget de chaque famille, on pourra plus ou moins aisément se passer de voiture ou en assumer le coût plus élevé.

Et dans un système économique capitaliste, ces inégalités prennent la forme d’inégalité de classe. Les classes populaires sont surreprésentées dans les emplois plus précaires, à horaire instable ou demandant d’utiliser une voiture pendant la journée de travail, comme les infirmières, les livreurs, les commerçants, les logisticiens, le personnel de nettoyage et de maintenance. Ces mêmes publics sont exclus des espaces centraux, souvent plus accessibles en transport en commun, par les logiques du marché immobilier et se retrouvent donc dans des lieux de vie où la dépendance à l’automobile pour atteindre les services de base, les écoles ou les lieux d’emploi est plus forte. Les taxes sur l’automobile pèsent proportionnellement plus sur leurs budgets. Alors, les politiques menées au nom du devoir moral de chacun et de la capacité individuelle de ne plus se déplacer en voiture aggravent l’ensemble de ces inégalités déjà bien établies.

De plus, comme déjà exposé, les mesures prises au nom de la mobilité durable visent en fait souvent, en parallèle ou même en premier lieu, à améliorer l’attractivité des espaces urbains en y améliorant la « qualité de vie ». Or, sur le marché immobilier dérégulé, cela participe à faire monter les prix des espaces réaménagés. Et « ce faisant, influencer, de façon plus ou moins déterminante, la sociologie des habitants des lieux ». Donc, participer à la gentrification, qui chasse ou précarise les publics populaires. Le tout en rendant ces mêmes espaces moins accessibles aux automobilistes, qui sont surreprésentés parmi les mêmes classes populaires. Créant ainsi un double mouvement d’exclusion. « Ce constat, dans un contexte où le changement de lieu de résidence est difficile du fait des contraintes du marché de l’immobilier, montre les limites des stratégies visant à encourager les habitants à changer de mode de déplacement, par différents moyens comme la communication ou la taxation. Les habitants des espaces les plus assujettis à l’automobile ne peuvent en effet renoncer à la voiture qu’en réduisant leur accès aux ressources. Dans ces conditions, ces stratégies ne peuvent produire d’effet sur le transfert modal qu’au prix d’un accroissement des inégalités […] Il a été montré par exemple que dans le cas de la région parisienne, la disposition d’une voiture joue un rôle décisif pour l’accès au marché de l’emploi pour les catégories sociales les moins favorisées, compte tenu de la plus grande dispersion des emplois peu qualifiés dans l’espace urbain, rendant plus difficile l’accès à ces emplois au moyen des transports publics ».

Les habitants des espaces les plus assujettis à l’automobile ne peuvent renoncer à la voiture qu’en réduisant leur accès aux ressources.

Enfin, en analysant un grand nombre de politiques menées pour durabiliser la mobilité urbaine, les auteurs posent le constat que les « modes actifs » individuels, marche et vélo, sont présentés comme l’alternative première à l’automobile, avant le transport public collectif. Notamment, car ils demandent beaucoup moins d’investissements publics dans un contexte d’austérité budgétaire généralisée. Or, cette hiérarchie des modes de transport est un facteur d’aggravation des inégalités. Par exemple, les familles nombreuses et les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, pour qui les modes actifs sont moins, voire pas du tout, adaptés, sont défavorisées. Ces publics, surreprésentés parmi les classes populaires urbaines, gagneraient à une autre hiérarchie des modes de transport alternatifs à l’automobile : « Concernant l’accès aux biens et aux ressources, [il a été démontré que] des scénarios ambitieux de développement des transports publics pourraient accroître l’accessibilité pour les catégories sociales les moins favorisées ».

Quelles alternatives ?

Les auteurs concluent l’ouvrage en proposant des pistes de réflexion, des alternatives pour aller vers une mobilité urbaine durable : « Cela ne signifie pas qu’il faille frapper d’anathème la mobilité durable à la manière des auteurs réactionnaires […]. Cela signifie qu’il est utile de s’interroger sur les significations, les raisons d’être et les enjeux de la mobilité durable au-delà des arguments écologiques, de santé publique ou d’optimisation habituellement avancés ».

La disposition d’une voiture joue un rôle décisif pour l’accès au marché de l’emploi pour les catégories sociales les moins favorisées.

Le premier point avancé est la nécessité d’évaluer démocratiquement les objectifs des politiques mises en œuvre et d’en accepter la révision si les résultats attendus ne sont pas rencontrés. « À l’heure où l’on observe une certaine crispation autour des actions d’aménagement questionnant la place de la voiture en ville […], il nous semble nécessaire de ne pas décrédibiliser la pratique évaluative ». Cela implique d’accepter le débat politique autour de l’enjeu environnemental et de ce qui est fait en son nom.

Dans ce cadre, la priorité est de remettre en cause l’instrumentalisation de la cause environnementale comme « un argument d’autorité au service d’impératifs entrepreneuriaux de la production urbaine éludant les considérations sociales ». Cela implique d’accepter de remettre en cause des faits qui semblent indépassables aujourd’hui : l’injonction à la mobilité, la disparition des services locaux ou la ségrégation sur le marché du logement et de l’emploi, la compétition entre espaces urbains pour attirer des capitaux et des publics plus riches. Or, « l’absence de réel débat et la sous-politisation des questions de mobilité ne favorisent pas la prise en charge sociale et politique des enjeux et des transformations majeures que nécessiterait la réponse à l’urgence climatique. »

Il s’agit enfin de remettre de rompre avec la « responsabilité de la mutation vers une mobilité durable […] en grande partie reportée sur les citoyens eux-mêmes, sommés de modifier leurs comportements (choix résidentiel, choix modal), alors que ces comportements sont largement contraints […]. Ce processus d’individualisation d’un problème collectif permet à la puissance publique de se défausser, mais impose aussi, par une communication faite d’injonctions, de prescriptions et riche en contenus moralisateurs, une vision normative favorisant la stigmatisation de certaines populations ».

Ce livre se veut donc un plaidoyer pour une politisation de la question de la mobilité durable. Accepter de voir et de prendre en charge les contradictions sociales et environnementales, et en particulier le fait que les mesures actuelles contribuent à alourdir le fardeau des catégories les moins favorisées.

Alors vient une série de propositions pour remettre en cause cette vision hégémonique, l’individualisation de la question de la mobilité, et toutes ses conséquences. Donc, modifier collectivement les conditions de déplacements.

Les auteurs pointent en premier lieu « une plus grande efficacité des stratégies de report de l’automobile vers d’autres modes de déplacements [qui] pourrait être attendue d’une meilleure cohérence de l’action publique en matière d’offre de transports publics », donc le réinvestissement et la revalorisation des transports en commun. Au contraire, il s’agirait de rompre avec les politiques de régulation par les prix (stationnement et péage) qui sont particulièrement inégalitaires.

Ensuite, « l’importance de la voiture pour l’accès à l’emploi et aux ressources des catégories les moins favorisées, même dans des espaces urbains très bien dotés en transports collectifs, devrait inciter à repenser les moyens de transport individuels motorisés ». Ainsi, « une réduction massive de la consommation d’énergie dans le domaine des transports ne peut être obtenue que par une action sur les parcs de véhicules ». En lançant une politique industrielle pilotée publiquement de production de petits véhicules électriques bon marché, adaptés au milieu urbain pour ceux qui en ont besoin. Donc, réinventer la voiture du peuple. Soit tout l’inverse des politiques actuelles, car « On peut rester sceptique sur les effets globaux à attendre des politiques européennes dans ce domaine ».

Finalement, il ne s’agit pas de remettre en cause en bloc les mesures prises actuellement. « Les politiques de mobilité durable se traduisent […] par un certain nombre d’aménagements a priori favorables sur un plan environnemental – piétonnisation [des centres-villes], aménagement de réseaux de transport public en site propre, aménagements  cyclables, etc. ». Mais bien de les inscrire dans un cadre plus large, qui favorise une transformation sociétale « pour qu’elles répondent aux besoins et aspirations des populations vivant sur l’ensemble du territoire urbain ». C’est-à-dire rompre à la fois avec la logique individuelle qui voudrait que chacun doit changer seul sa façon de se déplacer et avec l’injonction du capitalisme qui impose de se déplacer toujours plus.

cyclables, etc. ». Mais bien de les inscrire dans un cadre plus large, qui favorise une transformation sociétale « pour qu’elles répondent aux besoins et aspirations des populations vivant sur l’ensemble du territoire urbain ». C’est-à-dire rompre à la fois avec la logique individuelle qui voudrait que chacun doit changer seul sa façon de se déplacer et avec l’injonction du capitalisme qui impose de se déplacer toujours plus.