Avec ses traités et ses diktats, le cadre de l’Union européenne est inconciliable avec une participation de la gauche authentique au pouvoir

Voici des dizaines d’années déjà que la social-démocratie participe à la direction de l’Union européenne. Elle a apposé sa plume au bas des traités d’austérité et approuvé les directives les plus sévères. À gauche de la social-démocratie, il en va tout autrement. La douloureuse expérience de Syriza, en Grèce, qui a tenté de rompre avec l’interminable politique d’économies, place la gauche devant une question : quel programme européen ? Dans leur programme électoral, le parti allemand Die Linke et la liste espagnole Unidos Podemos proposent des réformes énergiques de l’Union. Selon Jean-Luc Mélenchon, la France doit envisager de sortir des traités européens, si elle veut se débarrasser de la politique d’austérité et rendre possibles les investissements publics. En Belgique, le PTB, crédité par les sondages d’opinion de 20 % dans le sud du pays, estime qu’une politique alternative dans le cadre des diktats européens est impossible. « Pas de participation gouvernementale pour relever l’âge de la pension ou pour libéraliser les services publics », estime le président Peter Mertens.

Voilà qui n’est pas du goût de la social-démocratie. Aujourd’hui encore, le gros des sociaux-démocrates refusent de remettre en question les traités d’austérité européens. Les socialistes européens les défendent. Le candidat chancelier allemand, Martin Schulz, ancien président du Parlement européen, respire l’eurocratie. En Belgique francophone, le PS émet des critiques à l’égard du PTB ; il parle d’un « prétexte » pour ne pas prendre ses responsabilités. Pour Wim Vermeersch, directeur de la revue sociale-démocratique Sampol, en s’inspirant du Portugal, « une politique de gauche, orientée sur la croissance, l’emploi et la lutte contre l’inégalité est parfaitement compatible avec les objectifs budgétaires européens1 ».

Ces traités européens constituent-ils, oui ou non, un obstacle pour les partis politiques de gauche ? Doivent-ils, oui ou non, être supprimés, si les partis de gauche entendent appliquer leur programme ? Ce sont des questions clés.

Au sein de l’Union, une personne qui travaille sur dix est pauvre. En Allemagne, en une décennie à peine, le chiffre des working poors a doublé. Bien que trafiquées, les statistiques officielles admettent que, dans la zone euro, un jeune sur cinq n’a pas de travail. Et dans certains pays, c’est même un sur deux. Entre 2011 et 2014, un demi-million de travailleurs portugais ont quitté leur pays ; 1,2 million de Polonais sont partis pour l’Europe occidentale. En France, 9 millions de Français, dont 3 millions d’enfants, vivent dans la pauvreté. L’Italie compte 8,5 millions de personnes vivant dans une pauvreté relative. Et cetera, et cetera. Pendant ce temps, les super riches vivent sur des montagnes d’argent. D’argent planqué, sans doute, mais les Panama Papers et les LuxLeaks en ont fait remonter un beau paquet à la surface. Entre 2011 et 2014, la montagne d’argent sur laquelle est assis le monde européen de la grande entreprise est passée de 750 milliards d’euros à 3 200 milliards.

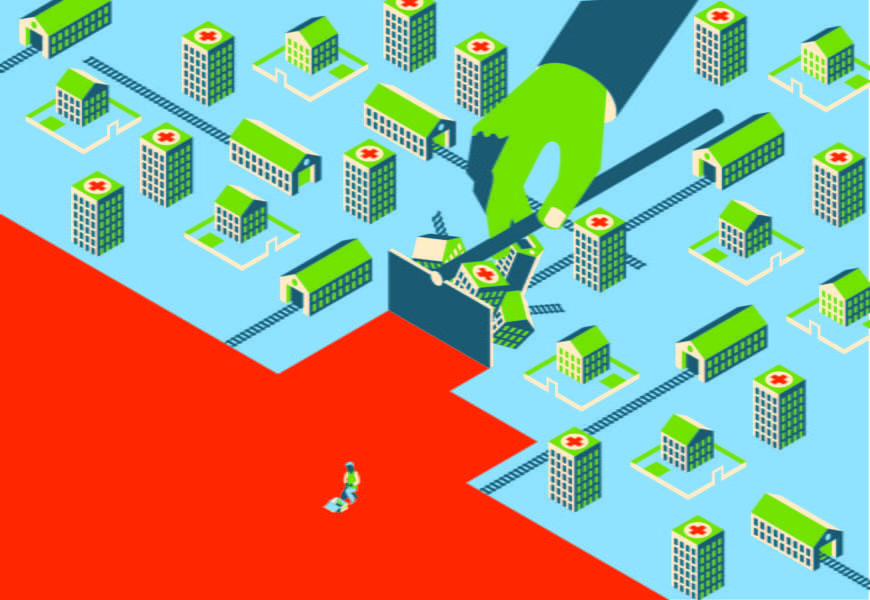

La crise économique continue de sévir et, face au changement climatique, rien ne se fait, ou très peu de choses. De ce fait, sur le continent, tous ceux qui veulent une alternative, surtout des jeunes, se font de plus en plus nombreux. Ils ne veulent pas simplement une Europe qui soit un peu moins antisociale ou polluante. Pour l’Europe, ils ne veulent pas d’une nouvelle carrosserie, mais d’un nouveau moteur. C’est pourquoi ils votent pour des formations radicales en Espagne, en France, en Belgique…

- 1 Le climat, les services publics et le cadre européen

- 2 Investissements publics ou d’austérité ?

- 3 La discipline restrictive du Semestre européen

- 4 Le Portugal n’est pas un phare pour la gauche

- 5 Flexibilité et ambition

- 6 Les traités reflètent les rapports de pouvoir

- 7 Une stratégie crédible du changement

- 8 Un pays en révolte pour catalyser un véritable changement ?

Le climat, les services publics et le cadre européen

Des espèces s’éteignent, les océans s’acidifient, les calottes glaciaires fondent, l’eau des nappes phréatiques disparaît, les déserts ne cessent de gagner du terrain, des villes s’enfoncent dans la mer : le business as usual n’est plus permis. La crise du climat a besoin d’une approche alternative. L’économiste James Galbraith écrivait : « L’approche du changement climatique sera planifiée par un service public doté d’un pouvoir public, ou sera évincée par des entreprises privées dont les priorités se situent dans la vente du charbon, du pétrole et des voitures à essence. » Selon Galbraith, la seconde option c’est choisir la fin du monde.

Si on veut sauver l’écosystème, il faut remettre le marché en question. Un plan de sauvetage n’est pas envisageable sans le transport public des personnes et des marchandises et sans de solides investissements dans des réseaux de chauffage urbain. La révolution de l’énergie devra annuler la libéralisation du marché l’énergie. L’Emissions Trading System, le marché dans lequel les entreprises achètent de l’air propre au lieu de purifier leur propre air, dégénère en raison de la spéculation et des oscillations de prix dont les multinationales font leur profit. Ceux qui, comme les sociaux-démocrates, prétendent qu’un tel revirement n’entrera pas en collision avec le cadre de l’Union européenne, prennent des libertés avec la vérité. On sait que la politique de l’UE en matière d’énergie est, dans les grandes lignes, définie par les lobbys des énergies fossiles. Entre 2014 et le sommet climatique de Marrakech en 2016, le commissaire européen au climat, Miguel Arias Cañete — qui, soit dit en passant, a lui-même fondé deux compagnies pétrolières —, n’a cessé de rencontrer de nombreux lobbyistes de l’énergie fossile. Trois quarts de ses contacts avec des lobbys concernaient des rencontres avec l’industrie2.

Une coalition d’ONG signale que Shell, Total et Repsol ont grandement profité du programme de quantitative easing de la Banque centrale européenne qui rachète des titres pour injecter de l’argent dans l’économie3. Le plan Juncker et la Banque européenne d’investissement n’hésitent pas à investir dans les matières premières fossiles.

Au sein de l’Union, une personne qui travaille sur dix est pauvre. En Allemagne, en une décennie à peine, le chiffre des working poors a doublé

Il en va exactement de même avec les services publics. Tous les traités européens poussent à leur libéralisation et à leur privatisation. Quant aux seuls articles des traités qui promettaient formellement de respecter « les services d’intérêt économique général » — les rédacteurs ont rechigné à sortir de leur plume les mots « services publics » —, la Commission et les États membres les ont traduits unilatéralement en libéralisation… des chemins de fer, des services postaux, des fournisseurs d’énergie, des télécommunications. Formellement, les traités n’imposent aucune interdiction à ce que des entreprises soient aux mains de l’État, pour autant qu’elles soient dirigées en conformité avec le marché. La concurrence doit être libre et non faussée. Et tout ce qu’on fait sera évalué par les institutions : y a-t-il proportionnalité ? Un monopole public se situe-t-il bien — et de quelle façon — dans le cadre de la libre concurrence ? etc. Si on opte pour un transport public par chemin de fer, on se heurte aux quatre libéralisations ferroviaires auxquelles la Commission a procédé depuis 2007. En 2006, la Commission expliquait qu’à ses yeux « les services sur le plan social, dans leur quasi-totalité, peuvent être considérés comme des activités économiques » qui sont toutes soumises aux libertés économiques fondamentales4. Liberté de concurrence, donc. La Commission ouvre toute grande la porte aux entreprises privées.

C’est un problème structurel. Les traités de Rome et de Maastricht donnent le ton. Leurs pages débordent de références à la concurrence et à l’ouverture au marché. Tout le monde fait concurrence à tout le monde.

Créer un marché interne présente deux dimensions. Primo, il s’agit d’unir les petits marchés nationaux en un grand marché européen, de supprimer les différences de réglementation qui entravent la libre concurrence. Des règles uniformes en matière de protection des consommateurs ou de droits sociaux facilitent la concurrence avec les entreprises locales sur le territoire d’autres États membres. Secundo, il s’agit aussi de marchandiser le plus de secteurs possible, y compris celui des services postaux ou de la distribution d’eau qui, jusqu’il y a peu, étaient restés en dehors du fonctionnement du marché.

Le Titre 4 du chapitre 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui a succédé au traité de Rome, oblige à libéraliser les services publics. L’article 60 va plus loin encore : « Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives. » Ou prenons les articles 101 à 107 où le traité invoque la libre concurrence, plus de marché et de strictes limitations aux aides d’État. Même les entreprises publiques doivent être soumises aux règles de la concurrence, peut-on y lire.

Conclusion : qu’il s’agisse du climat ou des services publics, tous ceux qui veulent mener une politique de gauche authentique devront remettre en question ces traités, règlements et directives, à moins qu’ils ne veuillent enterrer leur propre programme.

Investissements publics ou d’austérité ?

Même si on reste dans la logique du marché, on n’évitera pas les heurts avec le cadre européen. Toute politique durable et sociale requiert des investissements urgents : dans les logements sociaux, l’isolation des logements, les écoles, les soins de santé, l’énergie durable. Ce sont des investissements pour lesquels nous ne pouvons pas compter sur les grandes entreprises privées. Celles-ci restent assises sur leur montagne d’argent liquide comme des poules en train de couver. Et, une fois encore, ici, le cadre européen pose problème.

Notre pays a accepté un pacte de stabilité budgétaire dont l’objectif est d’arriver en 2018 à un équilibre pour la totalité du secteur public belge. C’est un « défi important » pour les investissements publics locaux, écrit Belfius, en faisant allusion aux nouvelles normes comptables du Système européen de comptabilité, en abrégé SEC 20105. Ces nouvelles normes ne font plus la distinction entre la comptabilité communale ordinaire et extraordinaire. Par conséquent, au lieu d’amortir un investissement sur plusieurs années, les communes doivent comptabiliser intégralement ce montant dans l’année de l’emprunt. Il s’ensuit naturellement que ce genre d’emprunt provoque rapidement un déséquilibre budgétaire inacceptable dans le cadre des règles européennes.

Les conséquences concrètes ne se font pas attendre. « Les investissements des autorités locales ne s’élevaient plus qu’à 3,1 milliards d’euros en 2016, alors qu’ils étaient encore de 4 milliards en 2012, soit une baisse de près de 30 % », écrit Belfius dans son rapport annuel sur les finances locales6. Ce n’est pas un détail, les investissements locaux représentent un tiers des investissements publics. Si ceux-ci n’augmentent pas, l’entretien et la rénovation des infrastructures locales s’en trouveront compromis.

Le centre d’étude et d’information du CRISP y ajoute encore un élément préjudiciable7. Dans le cadre des anciennes normes SEC 95, les communes disposaient d’une échappatoire : mettre sur pied des partenariats entre le public et le privé. Maintenir le tout aux mains du public était déjà devenu très difficile. Le nouveau SEC 2010 referme cette porte de sortie en élargissant la définition d’une « administration publique » : de nombreuses entités privées sont désormais qualifiées d’administration publique. Cela a valu à la Belgique 70 millions d’euros de déficit budgétaire et un accroissement de 461 millions d’euros de la dette publique, affirme la Banque nationale8. Des projets d’infrastructure comme la création de deux lignes de tramway à Liège ont subi des retards en raison des critiques européennes concernant la manière dont le projet avait été repris dans le budget. Le plan en faveur de la société CITEO, censée contracter plus facilement des prêts pour des investissements dans les transports publics bruxellois, a même été complètement abandonné.

Ne pas investir équivaut à créer une dette cachée. Car, tôt ou tard, les infrastructures sont vouées à des remises en état. Ces règles comptables européennes contraignantes ne sont pas arrivées par hasard. Elles concordent parfaitement avec le deuxième volet de la politique européenne de marchandisation : l’austérité. Marchandiser signifie en effet réduire le rôle de l’État.

L’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne organise le contrôle de deux chiffres tristement réputés de l’UE : la dette publique d’un État membre ne peut plus excéder 60 % du PIB et le déficit budgétaire ne peut plus s’élever à plus de 3 % de ce même PIB. De nouveau, à chaque fois, ces deux règles ont été votées par tous les partis traditionnels, y compris les verts et les sociaux-démocrates. Ces 60 % et 3 % sont des choix politiques. Sur le plan économique, ils ne tiennent pas la route. Des économistes ont prouvé que pour la croissance, cela ne change rien qu’une dette se situe entre 30 et 60 %, entre 60 et 90 % ou entre 90 et 120 %9.

La discipline restrictive du Semestre européen

Pour pouvoir mordre, il faut des dents. C’est pourquoi des sanctions ont également été prévues dans ce qui s’appelle désormais la « gouvernance économique » européenne, dont les objectifs affirmés sont l’harmonisation et de la convergence. Les normes de Maastricht, qui ont aplani la voie pour la venue de l’euro, ont enserré des économies absolument différentes, comme celle de l’Allemagne et de la Grèce, dans un carcan de faible inflation, de dette publique restreinte et de faibles déficits budgétaires. Ce carcan a été conçu à l’aune de l’Allemagne. Et, quand l’euro a dû entrer en circulation, la puissante Bundesbank a été choisie comme modèle pour la création d’une Banque centrale européenne. Malheureusement, un tel carcan étouffe des économies comme celle de la Grèce. Au lieu d’aller vers l’harmonisation et la convergence, ce sont les inégalités qui se sont accrues. Des règles égales pour des économies différentes renforcent le développement inégal.

Dans ce combat, c’est l’Allemagne qui gagne : elle accroît sa part de marché et son excédent commercial. Les autres perdent et se retrouvent dans un déficit commercial de plus en plus grand

Sous les pressions de l’Allemagne et dans la tradition de la Bundesbank, la Banque centrale européenne a imposé d’emblée un régime monétaire sévère aux économies méditerranéennes — celles de la Grèce, de l’Espagne, mais aussi de la France — alors que ces économies trouvent davantage leur compte avec une politique monétaire plus douce. Aussi, lors du lancement de l’euro, l’Allemagne a bénéficié d’un avantage doublement compétitif : les économies des pays périphériques de l’Union n’ont pu y accéder qu’en acceptant un cours de change très élevé et l’Allemagne a pu comprimer ses propres salaires et mettre sur pied tout un secteur à bas salaires. De la sorte, les exportations allemandes disposaient de deux puissants atouts. Le commerce allemand s’est comporté comme un rouleau compresseur au sein de la zone euro. Il n’a plus été possible, pour les pays de la périphérie, de réagir par une dévaluation monétaire afin de donner un coup de pouce à leurs exportations, comme ils pouvaient le faire avant la création de l’euro. Cela a débouché sur une « dévaluation interne » : espérant améliorer leur position concurrentielle, les salaires, les allocations sociales et les équipements publics de ces pays ont été considérablement réduits dans une course vers le bas.

Dans ce combat, c’est l’Allemagne qui gagne : elle accroît sa part de marché et son excédent commercial. Les autres perdent et se retrouvent dans un déficit commercial de plus en plus grand. Bref, une situation déséquilibrée. Tôt ou tard, ce scénario doit déboucher sur une débâcle, si ce déséquilibre n’est pas soumis à des corrections10.

N’est-ce pas précisément pour cette raison, que le Système monétaire européen, qui bride la dévaluation monétaire entre pays européens, avait éclaté en 1993 ?

Au sein de la zone euro, un pays ne peut plus utiliser son budget pour stimuler l’économie, car les normes de convergences et les fameux 60 % et 3 % bloquent les dépenses. Et les traités interdisent également les transferts de solidarité entre pays. L’extension de l’Union vers l’est a rendu les déséquilibres plus grands encore. L’Allemagne y est devenue l’investisseur le plus important et a renforcé sa position. Mais, pour les États membres du sud, l’entrée dans l’UE de ces pays à bas salaires et à faibles systèmes de sécurité sociale a constitué une difficulté supplémentaire. Des firmes automobiles ont déménagé vers l’est. Des entreprises grecques ont franchi la frontière avec la Bulgarie. L’industrie a été balayée et remplacée par un secteur immobilier, par le tourisme et par des infrastructures d’importation.

Le sociologue Wolfgang Streeck écrit : « L’exclusion de la dévaluation au sein de l’Union monétaire européenne équivalait à l’abolition d’une taxation progressive dans les économies politiques nationales, ou à un handicap dans une course de chevaux. »11 Pour reprendre les rênes bien en main et faire marcher les États membres au pas, le traité de Maastricht a introduit le contrôle budgétaire et celui-ci s’est progressivement durci, par exemple, avec le pacte de stabilité et de croissance de 1997 et le traité budgétaire TSCG de 2012. En 2011, le Six-Pack ajoutait encore un objectif de plus pour le moyen terme aux fameuses normes des 60 % et des 3 % : le déficit budgétaire structurel doit être ramené à 0,5 % du PIB. Enfin, en 2013, le Two-Pack durcissait la procédure de contrôle : les dépenses gouvernementales ne pouvaient croître plus rapidement que la croissance économique potentielle fixée par la Commission.

Naturellement, personne n’est partisan d’une accumulation interminable de la dette, mais qu’un État ne puisse temporairement investir un peu plus dans ses infrastructures ou dans un plan d’urgence sociale, c’est vraiment trop absurde. Quand les taux sont bas, n’est-ce pas à ce moment précisément qu’on devrait emprunter pour stimuler la croissance ? Et faut-il vraiment qu’il y ait un seul et même chiffre pour toutes les économies pourtant si différentes au sein de l’Union ? Cela ne tient pas debout ! Ce cadre d’austérité n’a rien de positif. De grands pays comme la France et l’Allemagne ont été les premiers à enfreindre les règles. Aussi le pacte de stabilité et de croissance a-t-il dû être révisé en 2005 afin de permettre plus de souplesse. Dix ans plus tard, de nouvelles dérogations sont devenues légitimes.

Et qu’en est-il en cas de mauvais rapport ? Dans ce cas, on se retrouve dans une procédure de sanction. Si la Commission estime que le budget ne va pas dans la direction qui convient, on s’expose au risque de devoir verser 0,2 % du PIB « en guise de garantie ». Cela doit inciter à pratiquer rapidement des corrections. Si on ne le fait pas, les sanctions peuvent alors s’élever à 0,5 % du PIB. Et, en même temps, on court aussi un risque de suspension des engagements de fonds de structure et d’investissement pour votre pays. Pour contrer ces sanctions, une majorité de 55 % des pays est nécessaire au Conseil européen et, mis ensemble, ces pays doivent constituer au moins 65 % de la population : c’est ce qu’on appelle le Reverse Qualified Majority Voting, le vote à la majorité qualifiée inversée.

Et, ici, il ne s’agit que de la version modérée du contrôle. Si on est aux prises avec des dettes plus lourdes ou si on est attaqué par des spéculateurs, la Troïka n’est jamais très loin avec ses mémorandums. Et, dès lors, ce sont les hommes en noir qui prennent le relais, comme en Grèce et, dans une moindre mesure aussi, à Chypre, au Portugal et en Irlande.

L’impressionnant appareil de la « gouvernance économique » européenne va plus loin. Il y a les sanctions dans la procédure en cas de déséquilibres macroéconomiques extraordinaires, de même que les programmes et directives censés harmoniser la politique socioéconomique. Ensuite, il y a aussi les recommandations annuelles dans lesquelles le Conseil, sur proposition de la Commission, incite certains pays à supprimer leur indexation salariale ou à réformer leur système de pension. Enfin, le pacte Europlus est un arrangement intergouvernemental afin de réformer aussi, au nom de la compétitivité, les domaines de la politique qui tombent sous les compétences nationales, comme la formation du salaire.

Le Portugal n’est pas un phare pour la gauche

Le gouvernement portugais d’Antonio Costa vit et subit lui aussi l’importante pression de la « convergence ». Pas un seul instant, le premier ministre social-démocrate Costa ne met les traités en doute, même pas à titre purement rhétorique. Il prétend néanmoins mener une autre politique, avec une série de mesures qui atténuent les économies du précédent gouvernement. Sous les pressions, entre autres, des syndicats, du Parti communiste et du Bloc de gauche, son gouvernement social-démocrate minoritaire a assuré de meilleurs salaires dans le secteur public. La semaine de 35 heures a de nouveau été introduite. Un salaire minimum plus élevé a été instauré. Le taux de chômage a baissé. Les pensions ont été bloquées. La gratuité des manuels scolaires a été décrétée, il y a moins d’impôts pour les bas revenus, des impôts plus élevés sur les biens immobiliers d’une valeur de plus de 600 000 euros. Il y a également eu une baisse de la TVA appliquée aux restaurants, et ce, afin d’encourager la demande interne.

Et voici l’aspect remarquable : Costa a fait tout cela sans enfreindre officiellement les traités européens. En 2016, le déficit budgétaire est resté sous le seuil des 3 %. Le 22 mai 2017, la Commission européenne demandait que le Portugal soit désormais libéré de la Procédure pour déficit excessif, autrement dit, de la procédure prévue pour les pays qui ont un trop important déficit budgétaire. Ainsi donc, le Portugal passe de l’application des mesures correctives à celle des mesures préventives du pacte de stabilité et de croissance. C’est une bonne nouvelle, car le Six Pack et le Two Pack prévoient en effet des amendes sévères dans l’application des mesures correctives. Les pays qui se voient appliquer ces dernières se voient en plus imposer des « programmes de partenariat économique ». Ceux-ci sont un peu moins autoritaires que les fameux mémorandums, mais restent draconiens. Ce sont les programmes d’ajustement que le Portugal s’est vu imposer entre 2011 et 2014. Ces programmes comprennent une liste détaillée de réformes structurelles que l’État membre doit appliquer. Aujourd’hui, le Portugal en a terminé avec ces réformes.

Un âge d’or pour la social-démocratie ? La fondation sociale-démocrate européenne FEPS est en tout cas satisfaite de ce que le gouvernement portugais confère une nouvelle légitimité à la social-démocratie. Wim Vermeersch, de Sampol, aurait-il raison malgré tout ? Le Portugal montre-t-il « aux partis de l’extrême gauche qu’il est plus gratifiant de faire preuve d’un peu plus de pragmatisme12 » ?

La situation portugaise est donc très fragile et les problèmes structurels sous-jacents demeurent.

La réponse est brève : non. Après les années des programmes d’ajustement, le retrait des mesures qui s’y rapportent est positif. C’est aussi ce que soutiennent les partis portugais à gauche de la social-démocratie. Mais, c’est de bonne soupe, non de beau langage qu’on vit, aurait répondu Molière. En voulant respecter les traités européens, Costa hypothèque l’avenir. C’est ce que critiquent les partis à gauche de la social-démocratie ; ils ne soutiennent que quelques-unes des mesures : celles qui vont à l’encontre de la logique de l’austérité. En 2010, les investissements publics représentaient encore 5,1 % du PIB ; en 2016, ils ne représentaient plus que 1,5 %. Depuis 1995, le Portugal n’était jamais descendu aussi bas : il est le dernier de la classe européenne13. Les mesures sociales limitées ont donc été prises au détriment des investissements publics, ce qui fait que la croissance reste faible. Le programme gouvernemental ne propose pas non plus de solution à la dette monumentale du Portugal. Depuis 2008, celle-ci est passée de 71 à 130 % du PIB. Viennent encore s’y ajouter les non-performing loans, des crédits pour lesquels les débiteurs ne respectent pas leurs obligations de paiement. Sur ce plan, seules les banques grecques et chypriotes font pire que les banques portugaises14. Sauver ces banques, comme ça a été récemment le cas pour la Caixa Geral do Depósitos, risque d’encore faire grimper la dette.

À Bruxelles, l’on conteste parfois même que le Portugal respecte réellement les traités européens. En novembre 2016, la Commission européenne estimait que le budget portugais risquait de n’être pas être en conformité avec le pacte de stabilité et de croissance. Avant même que le Portugal ne soit libéré du volet correctif de ce pacte, la Commission lui tapait de nouveau sur les doigts parce qu’il ne consentait pas suffisamment d’efforts pour réduire sa dette et pour atteindre les objectifs à moyen terme à propos de son déficit budgétaire.

La situation portugaise est donc très fragile et les problèmes structurels sous-jacents demeurent. Trois options restent possibles. La première, c’est que Costa reporte la facture en espérant diriger d’ici peu à nouveau le pays tout seul, avec une politique d’austérité comme celle des précédents gouvernements sociaux-démocrates. Ou, deuxième option, la droite profite d’une possible crise pour revenir au pouvoir. Troisième option : venus d’en bas, se constituent de larges mouvements de lutte sociale qui pousseront le Portugal vers une alternative de gauche, laquelle remettra en question le carcan européen.

Flexibilité et ambition

Les traités européens définissent la marche à suivre. Au contraire des constitutions traditionnelles, ils définissent une politique économique. Chaque mesure progressiste sera examinée à la loupe dans le cadre de la procédure du contrôle budgétaire. Pourtant, on ne peut pas affirmer que les traités empêchent d’entreprendre quoi que ce soit.

Sous la pression d’en bas, il est possible d’arriver à faire quelque chose. Quelques exemples ? Éviter que l’eau ne coûte trop cher est possible par une faille dans la Directive 2000/60/EG. De même, la répartition du temps de travail, la semaine de 30 heures, par exemple, est parfaitement envisageable dans le cadre des traités. Ou encore une taxe des millionnaires. Même la création d’une banque publique est possible, si on accepte qu’elle fonctionne en « conformité avec le marché ». L’autrice américaine Ellen Meiksins Wood écrivait ce qui suit : « Dans le capitalisme, bien des choses peuvent se produire en politique et dans l’organisation de la communauté, et ce, à tous les niveaux, sans fondamentalement affecter les mécanismes d’exploitation du capital ni modifier l’équilibre décisif du pouvoir social15. » Cela vaut également pour le Portugal. Les mesures énumérées à son propos ne constituent pas une autre politique économique cohérente. Elles liment quelques arêtes d’une politique erronée. En ce sens, elles sont importantes. Elles donnent de l’espoir. Elles montrent que la lutte paie. En même temps, elles ne proposent aucune solution structurelle. Elles ne mettent pas un terme à la marchandisation, ni à la concurrence, ni à l’inégalité croissante.

Aujourd’hui, toutefois, les exemples négatifs fourmillent. La privatisation des transports publics ne figure pas littéralement dans les textes des traités. N’empêche qu’elle est quand même appliquée par le biais de plusieurs directives. Rien dans les textes des traités n’oblige les institutions européennes à laisser de larges échappatoires concernant l’obligation pour les multinationales de publier dans chaque pays des informations importantes sur les endroits où elles font du bénéfice et sur ceux où elles paient des impôts. Et pourtant, ces échappatoires existent bel et bien, de sorte qu’à peine une multinationale sur dix est touchée par la réglementation. Et celle-ci peut encore faire appel à une clause de confidentialité. Rien dans les traités n’oblige la Commission à autoriser l’emploi du glyphosate, une substance cancérigène. Rien dans les traités ne contraint le Parlement européen — au moment où tout le monde parle des Panama Papers — à approuver une directive qui aide les entreprises à garder secrètes leurs constructions fiscales. Personne n’a forcé la Commission à aller en justice contre le salaire minimum des chauffeurs de poids lourds en Allemagne et en France. Aucune disposition de traité n’oblige de mener une politique inhumaine de l’asile et de la migration ni d’encoder toutes les données personnelles des passagers d’avion.

Les traités reflètent les rapports de pouvoir

À mauvais traités, politiques pires encore. Déjà lors de l’instauration de la Communauté européenne du charbon et de l’acier ( CECA), l’unification européenne partait surtout des besoins du capital français et allemand. Lorsque l’unification s’est retrouvée dans une impasse, au cours des années 1980, la Table ronde des industriels européens l’a sortie du coma. Aujourd’hui, Business Europe, la fédération des patrons européens, participe à l’élaboration de nombreuses directives. Lors de la mise sur pied de l’actuel appareil d’État européen, le monde des grandes entreprises européennes a bénéficié d’un avantage considérable : le morcellement du mouvement ouvrier par État membre. La bourgeoisie européenne ( à l’instar de celle des États-Unis lors de la naissance de ce pays ) n’a pas non plus eu à partager le pouvoir ni à le conquérir sur une aristocratie établie16. Cela a permis une très grande liberté en matière de mise sur pied des institutions.

Le résultat ne s’est pas fait attendre. L’Union est une arme puissance au service du capital européen, où le capital allemand tient manifestement le rôle dominant. Le fait que le traité de Lisbonne a doublé le pourcentage des voix de l’Allemagne au sein du Conseil et que celui des 22 plus petits États membres a diminué de plus de moitié illustre bien le rôle prépondérant des multinationales allemandes au sein de l’Union. Ce n’est nullement un hasard si Business Europe a accès à tous les niveaux de décision de la Commission européenne, ou si le Parlement européen ne peut proposer la moindre loi, ou si l’on assiste à un manque flagrant de démocratie et de transparence. L’écrivain Hans Magnus Enzensberger le résume parfaitement dans cette boutade : « Ceux qui ont quelque chose à dire à Bruxelles n’ont pas été élus, et ceux qui ont été élus n’ont rien à dire. »

Naturellement, cette arme puissante est surtout utilisée à l’avantage des plus puissants. L’Allemagne n’a jamais été sanctionnée pour son excédent commercial exagéré, mais la Grèce, elle, a été écrasée. Les recommandations spécifiques par pays, les chiffres de croissance potentielle, la voie de la convergence, tout cela est une question de rapports de force. Ils se reflètent dans les traités et sont entérinés et renforcés par leur application.

Ceux qui choisissent le camp des multinationales peuvent compter sur les institutions. C’est ce qui s’est passé en Irlande quand la population a exigé du gouvernement de supprimer la facture de l’eau. En conformité avec la directive 2000/60/EG, l’Irlande s’est engagée à introduire une facture de consommation d’eau, a fait alors savoir la Commission européenne. Selon les directives européennes, il serait interdit de revenir à une autre façon de financer la distribution d’eau. La Commission « oubliait » l’article 9.4 de sa Directive sur l’eau. La commissaire européenne pour l’Environnement, Karmenu Vella, a même menacé de sanctions et d’amendes si le Parlement irlandais ne votait pas pour cette facture d’eau.

La Commission et les États membres n’ont même pas l’intention de proposer un grand programme européen d’investissement public en conformité avec le traité. En effet, cela ne rendrait pas service aux multinationales. Les syndicats allemand DBG et italien CGIL ont pourtant élaboré des plans en ce sens. Les députés européens Fabio De Masi ( Die Linke), Paloma Lopez ( Izquierda Unida ) et Miguel Viegas ( Parti communiste portugais), ont avancé la proposition de consacrer entre 2 et 5 % du PIB européen à un plan d’investissement public.

L’Allemagne n’a jamais été sanctionnée pour son excédent commercial exagéré, mais la Grèce, elle, a été écrasée.

Du fait que la flexibilité du pacte de stabilité et de croissance s’est quelque peu accrue depuis 2015, l’étendre désormais vers une règle d’or en matière d’investissement concédant aux réglementations budgétaires une exception sur le plan des investissements publics productifs ouvrirait la porte à une politique plus keynésienne dans le cadre des structures actuelles du traité. Mais, ici encore, c’est trop demander aux institutions européennes. Sauf s’il s’agit de sponsoriser l’industrie de la guerre et des armements, où les exceptions sont bien sûr possibles.

Une stratégie crédible du changement

Il s’agit de tout un cadre réellement imposant qui, dans une Union européenne opérant essentiellement en coulisse, se moque des référendums, rend toute transparence impossible et sape la participation et la démocratie ne les vidant de leur contenu. On ne remettra pas facilement un tel cadre en question, même superficiellement. Ici, les sociaux-démocrates tels que Laurette Onkelinx et Jean-Claude Marcourt ont raison. L’article de Florian Wilde ( voir plus loin dans ce numéro, pp. XX), dans lequel on peut lire que la gauche doit ambitionner le pouvoir, et pas seulement au gouvernement, est particulièrement pertinent dans le cas présent. Marx écrivait déjà dans son bilan de la Commune de Paris : une victoire électorale donne le droit de gouverner et non le pouvoir de gouverner. Prétendre que la participation à un gouvernement belge ou wallon dans le cadre donné permettrait automatiquement de mener une politique fondamentalement différente est une absurdité. Posez donc la question aux Grecs. Pourquoi Paul Magnette et consorts réussiraient-ils là où Yannis Varoufakis a échoué ? Les tentatives isolées de mener une politique un tant soit peu différente vont à l’encontre d’un énorme appareil qui peut bloquer l’économie tout entière d’un pays. Après la brève opposition de la Wallonie au CETA, Magnette faisait remarquer dans une interview : « J’ai vu de l’intérieur quelles techniques les institutions européennes utilisent pour isoler les “ minoritaires ”. » Ultimatums, réunions interminables, menaces, sanctions, procédures judiciaires… voilà tout ce qui nous menace quand on veut mettre un pied hors du cadre.

Comment dès lors aborder toute cette construction étatique européenne ? La clé du changement réside chez les citoyens. Modifier les rapports de force grâce aux citoyens qui s’insurgent, s’organisent et sensibilisent les autres. Au pouvoir des grandes entreprises européennes doit s’opposer le pouvoir de la population. C’était un problème objectif du premier gouvernement Tsipras : un solide mouvement social européen faisait défaut dans les autres pays. C’est un problème qu’aucun gouvernement ne peut contourner, s’il veut vraiment mener une autre politique.

Une stratégie du changement doit donc contribuer à un mouvement qui rassemblera en Europe un grand nombre de partis, d’organisations et de groupements autour de revendications sociales, écologiques et démocratiques. On ne change pas de stratégie avec des amendements parlementaires. Les politiciens qui prétendent que les gens n’ont qu’à voter et qu’une fois au gouvernement, eux trouveront bien l’une ou l’autre solution, mentent et affaiblissent le contre-mouvement.

Il existe des exemples qui vont dans la bonne direction : la mobilisation des travailleurs portuaires européens contre les plans visant à libéraliser leur profession ; le mouvement international contre les traités de libre-échange TTIP et CETA et la mobilisation réussie contre le traité ACTA ou ACAC sur la propriété intellectuelle qui, de ce fait, a été rejeté au Parlement. L’Accord multilatéral sur l’investissement a également été rejeté. Le mécontentement issu du dumping social a poussé la Commission à revoir sa directive sur le détachement des travailleurs. Les Irlandais ont forcé leur gouvernement ainsi que la Commission européenne à faire marche arrière à propos de la facture sur la distribution d’eau.

Moyennant pressions, toutes sortes de concessions sont possibles. Par conséquent, Sahra Wagenknecht avait raison quand elle disait, lors du récent congrès électoral de Die Linke : « Une bonne opposition vaut toujours mieux qu’une mauvaise politique gouvernementale. » Les divers mouvements de lutte vont donc devoir fusionner en un grand mouvement en faveur du changement de société, en faveur d’une tout autre Europe.

Un pays en révolte pour catalyser un véritable changement ?

Si on veut s’en prendre aux causes de la crise, il faut penser au niveau européen. Cela veut-il dire que les partis de gauche doivent attendre que toute l’Europe se soulève contre ce système concurrentiel ? Bien sûr que non. Mais la gauche ne peut se soumettre à un cadre européen qui impose précisément le contraire d’une politique de gauche. Ce serait irresponsable. Agir de la sorte sèmerait le désespoir, la division et les désillusions. Et, au bout du compte, à l’instar de François Hollande, on aurait à payer la note.

Au cours des semaines qui ont précédé les élections présidentielles de 2012, Hollande a senti le souffle chaud du Front de Gauche. Aussitôt, son discours a pris des connotations plus à gauche. Il promettait même de revoir le pacte de stabilité. « Mon ennemi est le monde de la finance », allait-il jusqu’à lâcher dans un discours. Mais, une fois à l’Élysée, il s’est mis au diapason des diktats européens : lourdes économies, cadeaux fiscaux aux multinationales, loi Macron avec extension du travail dominical et du travail de nuit, licenciement plus facile, affaiblissement des syndicats et attaque contre les petits indépendants. Hollande allait devenir si impopulaire qu’il ne serait même plus éligible. Cela ne diffère en rien de ce que subissait le PvdA hollandais en implosant lors des dernières élections. Gouverner avec les traités européens était plus qu’un signe d’impuissance : les sociaux-démocrates avaient appliqué le contraire de ce pour quoi ils avaient été élus.

Entamer la lutte, c’est commencer par refuser le cadre, en le remettant vraiment en question

Il y a de l’espoir si la gauche a une stratégie qui peut mettre en mouvement un changement réel. Il n’est pas impensable qu’un ou plusieurs pays occupent l’avant-garde dans une rupture avec la marchandisation et la concurrence sans fin. La situation dans un pays peut constituer le déclencheur d’un mouvement européen de solidarité. Quand, dans un référendum, les Grecs ont voté massivement contre les économies budgétaires, on a vu apparaître dans plusieurs pays un petit embryon de mouvement de ce genre. Maniant l’hyperbole, Donald Tusk, le président du Conseil avait même craint un climat prérévolutionnaire.

Ces germes existent aussi ailleurs : l’opposition à la facture de l’eau en Irlande, le mouvement de lutte contre les mesures de libéralisation du marché de l’emploi en France, la grande manifestation pacifique contre le G20 à Hambourg… De l’Espagne à la Grande-Bretagne vit un courant sous-jacent d’espoir qui rejette aussi bien le nationalisme xénophobe que la marchandisation autoritaire. Il peut en résulter quelque chose de très beau. La gauche doit oser relever ce défi. Un éventuel gouvernement belge de gauche devrait vouloir et oser organiser un affrontement avec les principes de la concurrence et de la marchandisation. Dans cette lutte, il devra demander et recevoir le soutien actif de sa population.

Il semble que nous soyons encore très éloignés d’une telle situation. Les sociaux-démocrates et les verts refusent d’ores et déjà toute confrontation sérieuse. L’opposition Wallone de Paul Magnette au CETA n’a guère duré, mais il y a plus grave. Jan Cornillie, le directeur du service d’étude du SP.a, reporte ses espoirs sur l’eurocrate Martin Schulz et sur Emmanuel Macron, l’ancien banquier d’affaires de Rothschild et consorts. Sur Twitter, si Patrick Dupriez ( Ecolo ) voyait dans la victoire de Macron une victoire de l’audace politique, Wouter De Vriendt, de Groen, parlait carrément d’« un espoir pour l’UE ». Il était aussitôt suivi par Kristof Calvo, qui twittait : « La France le prouve une fois de plus. On peut battre les populistes avec un discours inclusif, ouvert et pro-européen. »

En février 2017, au Parlement européen, les verts et les sociaux-démocrates, y inclus les Belges, ont voté une série de rapports qui réclament l’intégration du traité sur le budget aux traités supranationaux européens. Au lieu de rejeter le traité sur le budget, ils le consolident. Cela rend particulièrement vide de sens toute leur rhétorique sur un changement de cours.

Entamer la lutte, c’est commencer par refuser le cadre, en le remettant vraiment en question, et ce, à divers niveaux, en refusant le pacte Europlus intergouvernemental et le traité sur le Budget. La Belgique n’aurait jamais dû les accepter. Les rejeter aurait constitué une prise de position forte, une prise de position qui pouvait faire école ailleurs en Europe. Naturellement, la gauche doit également rejeter les directives du Semestre européen ainsi que la logique de la marchandisation et des économies qui sous-tend les traités européens. Elle doit rompre avec tout cela. Elle doit exiger que les objectifs sociaux occupent désormais une place centrale dans chaque traité et chaque directive ; exiger que la Commission n’introduise plus jamais une directive sur le dumping social qui ne soit basée que sur les seules libertés économiques ; exiger que les investissements sociaux, écologiques et infrastructurels tombent en dehors des objectifs budgétaires. La gauche doit lutter pour la suppression des articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des articles sur la libéralisation des services. Elle doit s’en prendre à l’évasion fiscale des multinationales et introduire une taxe européenne des millionnaires. Elle doit lutter pour des référendums contraignants et pour la transparence des assemblées du Conseil. Elle doit chasser les lobbyistes d’entreprise du monde politique européen. Si elle ne suit pas cette voie, la gauche ira dans le mur.

Quelle direction cette boussole pointe-t-elle ? Avant tout, le sens d’un nouveau principe du droit européen : la non-régression. Ce principe requiert que soient refusées les mesures qui, sur le plan social, économique ou démocratique, constituent une régression. La coopération au niveau européen doit servir uniquement à l’amélioration des conditions de vie et non pas à la destruction sociale et environnementale. Il faut œuvrer pour une Europe qui investit dans les énergies non fossiles, les transports publics, les soins, l’enseignement, la culture et la construction de logements ; une Europe qui protège les secteurs stratégiques telles les banques et l’énergie contre les requins du marché et autres spéculateurs ; une Europe qui mobilise de l’argent via une taxe des millionnaires et un impôt sur les transactions financières, et qui s’en prend également aux paradis fiscaux ; une Europe aux salaires plus élevés et où prime le principe « à travail égal, salaire égal » ; une Europe sans marché de l’emploi dérégulé et, une Europe où l’on peut partir à la retraite plus tôt ; bref, tout un continent au service de l’être humain.

Vers une Europe où le travail et la richesse sont redistribués ; mais aussi une Europe avec une gestion transparente et démocratique. Avec le développement du digital, nous pouvons impliquer directement les citoyens dans les processus démocratiques. Ce dont nous avons besoin, c’est d’associations de consommateurs, de syndicats, de citoyens critiques, de personnes animées d’un enthousiasme social et écologique, de gens qui bloquent les portes tournantes entre les grandes entreprises et les hommes politiques. Passons tous les couloirs et coulisses en live-stream. C’est quand même parfaitement faisable, non ? Cette liste de souhaits n’a rien d’utopique. Au contraire. Pour la première fois depuis longtemps, il est plus utopique de croire que tout va rester dans l’état actuel. Continuer à patauger n’est pas une option.

Footnotes

- Wim Vermeersch, 4 lessen uit Portugal die goed zijn voor je portemonnee, 21 mei 2017, De Redactie.

- Corporate Europe Observatory, Cañete takes European fossil fuel interests to Marrakech climate summit, 16 novembre 2016.

- Corporate Europe Observatory, Stop the ECB subsidising climate disaster, 8 mars 2007 .

- Communication de la Commission, Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne – Les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne, 26 avril 2006.

- Belfius, Lokale besturen, Financiën 2015.

- Ibidem.

- Guiseppe Pagano et alii., Les investissements publics à l’épreuve des normes européennes : les cas du tram de Liège, de CITEO et de l’Oosterweel, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2017/3, no 2328.

- Claude Modart, « Le SEC 2010 et les comptes des administrations publiques », Banque Nationale, 2014.

- John Cassidy, The Reinhart and Rogoff controversy : a summing up, The New Yorker, 26 avril 2016.

- Voir, par exemple, à ce propos : Costas Lapavitsas et.al., Crisis in the Eurozone, Londres, Verso, 2012.

- Wolfgang Streeck, Buying time. The delayed crisis of democratic capitalism, London, Verso, 2014, p. 183.

- Wim Vermeersch, 4 lessen uit Portugal die goed zijn voor je portemonnee, 21 mei 2017, De Redactie.

- General government fixed investment – annual data

- Non-performing loans in the Banking Union: state of play

- Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism : Renewing Historical Materialism, London, Verso, 2016 ( 1995), p. 275.

- Ralph Miliband, « State Power and Class Interests », New Left Review I/138, mars-avril 1983, p. 61.