Au travers d’une discussion du film Boyhood et de True Detective, Nicholas Brown relève les fascinantes connexions entre esthétique et politique.

Dans son essai « Art et Objectité », l’historien de l’art Michael Fried décrit, au sein de l’histoire de l’art, « une guerre…entre la théâtralité et la peinture moderne » — une guerre qui, plus fondamentalement, opposerai la théâtralité à l’art en tant que tel1. La source de ce conflit réside dans l’incompatibilité de deux formes de valeur. La théâtralité, entendue comme la production d’une certaine expérience pour le spectateur, équivaudrait à la production d’une valeur d’usage, et c’est pour cette raison qu’elle est dès lors ouverte à la marchandisation. La théâtralité n’est cependant pas similaire à la marchandise, elle ne la représente pas ou s’y réfère, la théâtralité et la marchandisation sont deux versions de la même idée. Or le jugement esthétique pour Fried est nécessairement compris comme une mise à distance de l’expérience du spectateur. Il comprend dès lors l’œuvre d’art comme un chose autosuffisante, de telle sorte qu’aucun aspect particulier ne peut être compris séparément de l’ensemble. La théâtralité (comme la marchandise), d’un autre côté, appelle immédiatement à l’appropriation par le spectateur (ou le consommateur), contournant la médiation de la totalité2. Par exemple, si je décide de produire un bol afin de le vendre sur un marché, je serais avant tout concentré à ce qu’il soit vendable, conforme aux propriétés de la demande pour des bols. En ce sens, les différents attributs que je donnerai à ce bol ne sont pas décidés par moi, mais par le marché. Dès lors, les décisions qui ont façonné le bol ne relèvent pas d’une cohérence interne car elles sont entièrement subordonnées à des suppositions plus ou moins éclairées sur les désirs d’autres personnes. C’est en ce sens que, pour Fried, un œuvre produite pour le spectateur perd nécessairement sa cohérence interne et son autonomie en tant qu’œuvre artistique se résumant dès lors à une simple marchandise. Les propriétés des personnages du film Avatar de James Cameron illustrent parfaitement ce propos. Lorsqu’on demande au réalisateur pourquoi les Na’vi ont des seins alors qu’ils ne sont pas des mammifères et n’en ont donc aucune utilité, Cameron rétorque qu’elles doivent « avoir des seins même si cela ne fait aucun sens » car « c’est un film pour des humains ». En d’autres termes, des humains vont payer pour voir des seins, il en faut donc par conséquent dans le film. En ce sens, les impératifs extérieurs à la structure narrative du film l’empêchent de produire une cohérence interne minimale.

Dans cette perspective, Fried voit dans la peinture du 18ème siècle, chez des peintres tels que Jean-Baptiste Greuze ou Chardin, une volonté explicite de mettre à distance le regard ou les attentes du spectateur dans la composition picturale. Au lieu d’être dans une forme de représentation théâtrale pour les spectateurs, les personnages semblent absorbés dans des tâches, voire endormis, les rendant ainsi comme inconscients d’êtres observés – pensez aux joueurs de cartes de Chardin – (Fig. 1). Cette mise à distance fonctionne dès lors pour Fried comme une manière d’affirmer à la fois l’unité picturale du tableau (il ne présuppose pas le regard du spectateur dans sa composition) et l’autonomie de l’œuvre d’art.

Dans cet essai, Fried a cependant d’étonnantes réflexions sur le cinéma :

« Il y a toutefois une forme d’art qui, de par sa nature, échappe complètement au théâtre : le cinéma. Voilà qui explique, en partie, pourquoi le cinéma en général, y compris certains films franchement mauvais, reste acceptable pour une sensibilité moderniste, alors même que la peinture, la sculpture, la musique et la poésie, sauf à être d’une qualité exceptionnelle, ne le sont pas. Echappant au théâtre – de façon pour ainsi dire automatique -, le cinéma fournit aux sensibilités en guerre avec le théâtre et la théâtralité un refuge opportun et absorbant. En même temps, le fait que le refuge soit automatique, garanti – ou plus exactement le fait qu’il s’agisse d’échapper au théâtre et non de le vaincre, d’un absorbement plutôt que d’une conviction -, est l’indice que le cinéma, même sous sa forme la plus expérimentale, n’est pas un art moderniste »3.

La théâtralité et la marchandisation sont deux versions de la même idée.

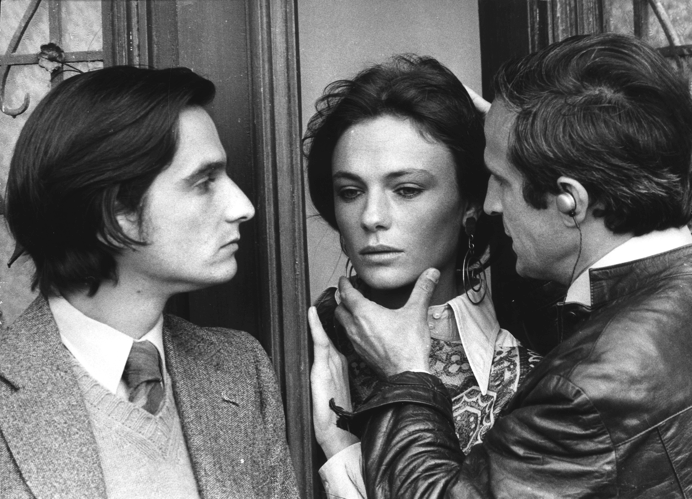

Etonnantes car il n’y a probablement rien de plus théâtral, au sens ou Fried l’entend, qu’un film. La musique ajoutée, les prises de vue de la camera, la stimulation produite par le montage, la mise en scène, l’attraction calculée des acteurs principaux, même le scenario dans la mesure ou la révélation d’un élément peut le ruiner : la liste est sans fin. Toutes ces tentatives visent à produire directement – théâtralement – un certain effet sur le spectateur. Bien entendu on peut également saisir la véracité des propos de Fried, propos qu’on peut d’ailleurs faire remonter à la discussion de Walter Benjamin sur l’interprétation dans un film. Dans la mesure ou la technique cinématographique impose sa propre invisibilité, elle n’a pas besoin d’effacer sa propre mise en scène – elle a d’ailleurs besoin d’un temps extraordinaire pour la produire (pensez à la scène d’ouverture de La nuit américaine de Truffaut) (Fig. 2). Par ailleurs, puisque la technique cinématographique agit toujours directement sur tous les aspects du film, il contourne la question même de l’interprétation des acteurs. En effet, le montage peut toujours produire des effets sans qu’il n’y ait de lien avec l’action par exemple. Un film est donc non-théâtral (mais pas antithéâtral) quand tous ses éléments théâtraux sont mis de côté : c’est à dire quand il n’est pensé que comme une succession d’images.

Prenons par exemple la première saison du show américain True Detective. Son titre, ses acteurs, ses multiples longs plans et son jeune mais esthétiquement ambitieux réalisateur montre la volonté de la série de concourir avec le cinéma. Mais il s’avère également assez évident que le potentiel qu’a le détective de connecter différents fragments d’histoire dans une totalité dépassant les expériences subjectives n’est pas substantiellement mobilisé dans la trame narrative. Ainsi, la possibilité est soulevée puis immédiatement écartée dès le début de la série. Le moment ou l’ambition de la forme est posée (contre l’ambition de divertir/se vendre à un public), n’est pas à chercher dans l’histoire du détective qui, depuis Raymond Chandler à Ngugi wa Thiong’o, lie ensemble plusieurs milieux et classes sociales avec un seul fil narratif qui, malgré ses impasses, vise à faire des connexions, à renvoyer à la totalité. Ici c’est plutôt vers sa photographie qu’il faut se tourner.

True Detective se déroule dans une Louisiane rurale. Mais si à peu près tout dans son décor suggère un Sud rural très gothique, l’arrière plan insiste ainsi toujours sur un paysage industriel. Cependant, au regard de sa haute composition technologique, cette industrie pétrochimique emploie un nombre restreint de travailleurs. En ce sens il ne peut y avoir de connexion suggérée entre les travailleurs au premier plan et les usines dans l’arrière plan étant donné que ceux-ci sont chômeurs, précaires, illégaux ou travaillent pour l’Etat. Ces deux mondes – cette production industrielle à grande échelle et les personnes qui ont pu y travailler avant de devenir superflues – sont toujours représentés dans une même image mais sans aucun lien médiatisant les rapports entre eux. Cette déconnexion a cependant une exception dans une scène magnifique ou un personnage semble regarder le paysage industriel. Le détective de police sortant de sa voiture regarde derrière lui, à une distance moyenne, ou surgit une sorte de colosse industriel. Mais ce colosse est en mouvement : c’est un gigantesque cargo glissant sur un fleuve caché par un terrassement. Le détective l’observe pendant un instant avant de se replonger dans son enquête (Fig. 3). La relation n’est donc pas, comme on pourrait s’y attendre, entre le travail vivant et le travail mort représenté par le paysage industriel à l’arrière, mais plutôt entre le mouvement de l’impressionnant développement industriel à l’arrière plan et, au premier plan, la masse des travailleurs laissés sur place. L’horizontalité verte et brutale des terrassements en arrière-plan pourrait nous rappeler les images du Rhin d’Andreas Gursky, mais l’inspiration pour ces images renvoie plus probablement au livre de Richard Misrach Petrochemical America (Fig. 4).

On pourrait ne pas être en mesure d’éloigner le sentiment qu’il y a quelque chose d’obscène quant à la transposition de l’imagerie sociale de Misrach dans le contexte d’un divertissement populaire. Cependant, il est intéressant de relever qu’il existe une sentimentalité dans les images de Misrach elles-mêmes qui est complètement absente de True Detective. En effet, Petrochemical America met en scène un paysage vis-à-vis du quel nous sommes sensés être mal à l’aise. Il vise à produire un effet d’inconfort sur le spectateur, n’abolissant dès lors pas toute théâtralité. Dans True Detective l’entretien de la fiction que la caméra n’existe pas, qui semble fixer toute l’attention au premier plan, ne cherche pas à nous montrer autre chose que les retournements de l’intrigue et d’étranges personnages.

Petrochemical America met en scène un paysage vis-à-vis du quel nous sommes sensés être mal à l’aise

Pour autant, True Detective ne résout pas le problème de Petrochemical America dans la mesure ou ce problème ne s’y pose pas réellement. True Detective n’a pas à surmonter la sentimentalité sur laquelle la photographie de Misrach succombe parce que la sentimentalité ne s’impose pas comme une tentation. La position de la caméra, qui produit un problème pour Misrach et pour nous, est transparente dans l’espace filmique de True Detective. Cette invisibilité de la caméra s’explique en partie par l’immédiateté qui est propre au cinéma en tant que médium. Mais également par le fait que la séparation du premier plan avec l’arrière plan peut difficilement être interprétée autrement que comme la constitution d’une atmosphère. De ce point de vue, True Detective, qui est certes d’une qualité exceptionnellement élevée, reste néanmoins, rien d’autre qu’un divertissement. L’arrière plan n’est donc qu’un arrière plan, sans aucune relation (ni même séparation) avec l’intrigue relative au meurtre. Ce qui serait une réalisation en photographie – produire, sans sentimentalité, l’image de la relation immédiate entre le travail vivant et le travail mort – est, dans un film, un problème pour le médium en tant que tel.

A quoi dès lors pourrait ressembler un film qui, plutôt que d’échapper au problème de la théâtralité, à la fois produirait sa propre théâtralité et la surmonterai ? Richard Linklater peut apparemment produire des variations attrayantes du récit autour du passage à l’âge adulte, mais en ce qui concerne l’intrigue de Boyhood, on y trouve rien de plus qu’un le film relativement banal en termes narratifs. Mais, comme on le sait, le film a été tourné par tranches de quatre jours pendant douze ans, de sorte que les acteurs – en particulier les enfants – n’ont pas besoin d’interpréter différents âges, car ils ont simplement des âges différents. La première chose que l’on remarque sur l’aspect naturel que cela produit, c’est que l’interprétation par les adultes dans le film, même si elle est excellente, s’inscrit immédiatement comme interprétation : en d’autres termes, elle semble artificielle par rapport au contexte naturel de quatre corps capturés et changeant au fil du temps, indépendamment de la volonté des acteurs. En fait, il est difficile d’imaginer une procédure cinématographique qui pourrait mieux présenter le manque d’intention artistique : d’un côté les personnages du film prennent de bonnes et mauvaises décisions qui nous offrent une intrigue et de l’autre, les acteurs, le réalisateur/scénariste prennent des décisions qui nous offrent un film. Cependant la croissance et la désintégration du corps au fil du temps n’est pas soumise à des décisions de la même nature.

Bien sûr, la décision de capturer le mouvement de quatre corps à travers le temps est une intention, et nous sommes d’ailleurs censés comprendre la nature de cette intention en rapport avec le medium de la photographie – nous voyons le garçon au cours de sa dernière année de lycée développant un film dans une chambre noire alors qu’il est censé travailler en numérique, exprimant dès lors une vague ambition esthétique (Fig. 5). Généralement on conçoit que le photographe exerce son intention au moment de presser le déclencheur, et de nouveau dans la chambre noire, mais on peut difficilement dire qu’il à conçu de manière délibérée tout ce qui se trouve sur la photo ; avec la photographie, l’intention est dépassée de par le médium lui-même au moment de l’intention. Le moment de l’intention se superpose à celui de la capture mais celle-ci dépasse nécessairement ce que le photographe est capable de regarder. L’appareil n’enregistre nécessairement pas uniquement la vision du photographe. En effet, pour reprendre la formule de Michael Fried, l’appareil « excède la capacité de l’œil humain à enregistrer ». Et c’est précisément ce rapport qui caractérise la démarche de Linklater dans Boyhood. Le vieillissement qu’il capture dans le film excède nécessairement, voire échappe à son intention artistique.

A la différence d’Enrique, Mason représente dès lors l’enfance comme pure subjectivité libre.

Deux observations connexes s’imposent. Tout d’abord, quatre corps qui se déplacent dans le temps est, en tant que thème ou contenu, profondément ennuyeux, à moins qu’il s’agisse de nous-mêmes, de notre famille ou d’amis qui vieillissent. Le vieillissement des corps est dès lors le thème accidentel de n’importe quel album de photo de famille et notre réponse à celui-ci n’est pas un désintérêt, mais une indifférence qui se confirme à chaque fois qu’on nous demande de répondre avec enthousiasme aux images d’enfants d’inconnus ou à la jeunesse de grand parents d’autres personnes. Deuxièmement, le film ne s’avère pas exactement être une histoire du passage à l’âge adulte. En effet, les enfants qui sont le sujet principal du film ne sont pas l’objet de l’intrigue, ils ne semblent pas influencés par celle-ci. Ce sont les parents dans le film qui grandissent dans le sens narratif du terme en prenant de bonnes ou de mauvaises décisions qui ont de bons ou de mauvais résultats. Mais les enfants eux-mêmes ne prennent presque aucune décision, et celles qu’ils font n’ont pas encore de résultats au moment ou le film se termine. Même les décisions importantes de la part des adultes ne semblent affecter les enfants que par hasard. En un sens, ce que le titre du film semble suggérer, à la fois dans son aspect photographique et son aspect narratif, est conçu d’une manière qui semble délibérément lui enlever tout intérêt.

Ce qui est interpellant avec Boyhood n’est donc ni la photographie (des corps grandissant et déclinants), ni le récit (des personnages faisant des choix) mais l’interaction des deux. En effet, la séparation entre l’aspect narratif du film (dominé par les personnages adultes) et l’aspect photographique (dominé par les personnages enfants) est thématisée dans la seconde moitié, comme une séquence ou des adultes tentent de donner un conseil au personnage principal, Mason : ils tentent de l’insérer dans un récit cohérent dans lequel les bons et les mauvais choix auront de bonnes et de mauvaises conséquences. Dire que Mason résiste à ces récits produirait lui-même un récit ; en réalité Mason n’y résiste pas tellement mais cherche plutôt à ne pas s’insérer en eux. Il incarne « cette indécision pleine de promesses [qui] est (…) un des plus grands charmes de l’enfance »4. La démarche de Mason est, en quelque sorte, inverse à celle d’Enrique, un garçon immigré issu de la classe ouvrière qui prend le conseil de la mère de Mason au début du film – parce que « force lui est de faire un choix »5 – qui trouvera son chemin, à la fin du film, dans les rangs inférieurs de la classe moyenne. La minute d’Enrique à l’écran représente, en d’autres termes, le film que Boyhood n’est pas tant dans le personnage qu’il représente que dans la forme qu’il adopte. Enrique prend une décision – celle nécessaire – et avec l’âge, va à l’école et obtient un emploi. Si le film avait été à son propos, l’aspect narratif (les décisions qu’il prend) du film se serait superposé à sa photographie (son vieillissement). A l’inverse, Mason, le garçon du titre, va aussi à l’école, mais il ne prend pas de décisions ; on le voit à la fin lors de son premier jour au collège prenant des drogues douces avec ses amis dans un parc national – et non pas, disons, en train de rencontrer un conseiller pour décider de son orientation professionnelle future. Dès lors, ici, si le vieillissement de Mason a une silhouette, il n’a pas d’intention et de but; il est, il se déroule. Mason ne prend aucune décision importante, il vieillit tout simplement. A la différence d’Enrique, Mason représente dès lors l’enfance comme pure subjectivité libre. En ce sens, l’absence d’intention du vieillissement à son équivalent dans le contenu du film au travers de l’indétermination narrative de Mason.

Cependant, si son vieillissement n’a pas de forme ni de sens, sa représentation esthétique en requiert nécessairement une. Dès lors, pour nous, et dans l’œuvre d’art, rien « n’est » simplement. Aussi paradoxale que cette pensée puisse paraître, appliquée à la vie quotidienne, elle n’est pas controversée dans le contexte de l’œuvre d’art: chaque exemple d’absence de forme dans l’art est, si ce n’est pas un défaut, une présentation de l’idée de l’absence de forme et donc, par conséquent, pas une absence de forme. Mais, si l’absence de forme du vieillissement était simplement présentée, il ne s’agirait pas de l’absence de forme – puisque sans forme, il ne s’agirait de rien – et, comme nous l’avons déjà vu, cette réalité brute ne serait pas de l’art, mais ce que nous voyons dans le miroir tous les matins. Ainsi, si Boyhood semble porter sur une pure et insurpassable vraisemblance de réel (au travers du vieillissement), il ne vise pourtant pas à simplement l’utiliser pour produire un effet de réel qui serait dirigé vers le spectateur6. L’effet de réel produit par la réalité des corps qui passent dans le temps, dans Boyhood, esquisse plutôt la limite de l’art d’interprétation, et le fait brut des corps vieillissant — chez Mason — est d’ailleurs soigneusement détaché d’un récit de la transition sociale à l’âge adulte.

Dans des sociétés comme la nôtre, l’enfance telle qu’elle se manifeste dans le film est le privilège d’une classe.

Boyhood donne donc plutôt une forme à l’absence de forme. Boyhood est, en d’autres termes, une présentation de l’absence de forme du côté de la forme. Mais si le mouvement du corps dans le temps est la figure et l’image de l’absence de forme, l’externalité des jeunes personnages au récit est la figure de la déterminabilité sans détermination, de l’enfance comme subjectivité libre. Cette subjectivité libre et libérée des contraintes est généralement conçue comme une présupposition de toute politique autant que de n’importe quel art. Bien sûr tant l’enfance qu’une subjectivité libre sont des attributs qui appartiennent à tous, mais en termes sociaux, en termes de conditions de possibilité à l’instauration d’un tel rapport à l’enfance comme à l’art et à la politique est extrêmement limité. Comme nous le rappelle le parcours d’Enrique: dans des sociétés comme la nôtre, l’enfance telle qu’elle se manifeste dans le film est le privilège d’une classe.

Footnotes

- Michael Fried, “Art et objectité”, dans : Michael Fried, Contre la théâtralité, Gallimard, Paris, 2007.

- Pour une version complète de cet argument, voir : Nicholas Brown, “The Work of Art in the Age of Its Real Subsumption Under Capital” sur nonsite.org.

- Michael Fried, “Art et objectité”, op.cit., pp. 134-135.

- Henri Bergson, L’évolution creatrice, Alcan, 1909, p. 109.

- Ibidem.

- Merci à Oren Izenberg de m’avoir souligné les problèmes qui se cachent au centre de cet argument, et à Walter Benn Michaels pour m’avoir montré la sortie.