Pour le philosophe Domenico Losurdo, l’histoire de la notion de « non-violence » et son association à la figure de Gandhi ou du Dalaï-Lama est plus contradictoire qu’il n’y paraît.

- 1 Guerre, révolution et le « sérieux du négatif »

- 2 La « non-violence » et les fluctuations de la définition de violence : l’American Peace Society

- 3 La « non-violence », l’augmentation et l’intensification de la violence : la guerre de Sécession

- 4 Gandhi : entre non-violence et loyauté à l’Empire

- 5 La guerre comme test de « virilité » ou carnage : Gandhi et les bolchéviques

- 6 Élargissement du concept de violence et perte de direction

- 7 Révolution anticoloniale, non-violence et appels à la puissance dominatrice

- 8 De Gandhi au dalaï-lama, la non-violence comme idéologie de guerre

- 9 Un slogan ambigu incapable de tenir ses promesses

Guerre, révolution et le « sérieux du négatif »

- Domenico Losurdo est philosophe et historien à l’Université d’Urbino. Il a récemment publié Contre-histoire du libéralisme aux éditions La Découverte.

Une atmosphère de fête marqua l’éclatement de la Première Guerre mondiale, en particulier en Allemagne. Des photos d’époque montrent de jeunes gens pressés de s’engager avec l’enthousiasme généralement réservé aux rendez-vous galants. L’attrait de cette « grande et magnifique guerre », selon les mots de Max Weber, fut également ressenti par les intellectuels dominants et de larges couches de la population. Un témoin en vue, Stefan Zweig, décrivit ainsi le climat émotionnel à Vienne dans les jours qui suivirent immédiatement la déclaration de guerre : « Chacun fut sollicité pour jeter son moi infinitésimal dans la masse brillante, afin d’être purifié de tout égoïsme. Toute différence de classe, rang et langue fut débordée à ce moment par un sentiment pressant de fraternité. »1 Comme le pays devait faire face à une épreuve difficile, il devint nécessaire d’unifier le peuple, en créant une fusion d’existences et de consciences qui n’avait encore jamais été tentée. Partout des soldats se précipitèrent sur le front, volontaires pour sacrifier leurs vies, mais en Allemagne plus qu’ailleurs la culture et la philosophie dominantes célébraient l’ordalie par le combat et les actes défiant la mort comme des exercices spirituels capables de libérer l’individu de la banalité et de la vulgarité de la vie quotidienne.

Alors que la guerre en était encore à ses débuts, et avant que l’Italie n’y participe, Benedetto Croce espérait qu’elle conduise à « une régénération de la vie sociale actuelle ». Cependant, lorsque tout le monde réalisa que ce qui les attendait vraiment dans les tranchées était la boue, la discipline excessive et la mort, les expériences de masse atroces qui suivirent mirent un terme à ce climat émotionnel. Il est vrai que, de l’autre côté de l’Atlantique, immédiatement après la fin des hostilités, Herbert Hoover, représentant important du Gouvernement américain et futur président, déclara que le conflit récemment terminé avait servi à réaliser la « purification des hommes », mais c’était un rappel tardif et largement artificiel d’une idée désormais devenue un écho distant de la conscience des hommes2. Même les premières victoires triomphantes du Blitzkrieg hitlérien vingt ans plus tard ne parvinrent pas à égaler le niveau d’enthousiasme atteint en juillet-août 1914. À la satisfaction des postmodernes, attachés à ridiculiser l’idée de progrès, la nature souvent tragique des grandes expériences historiques signifie qu’elles laissent des traces profondes et enseignent des leçons à des degrés divers. Il nous faut insister sur la nature hautement chaotique des processus historiques mais, en dernière analyse, l’usage du terme « progrès » implique de reconnaître à la fois la capacité humaine à apprendre et le caractère irréversible du déroulement historique, le fait qu’il soit impossible de revenir à une époque précédant les expériences historiques qui ont marqué des générations entières d’hommes. L’atmosphère envoûtée de juillet-août 1914 ne sera jamais répétée puisque le désenchantement survint et laissa sa trace. La guerre ne peut plus être accueillie comme une célébration ou un exercice spirituel, ou comme une étape nécessaire et positive dans la formation et le développement humains. Pour emprunter une expression à Hegel, l’expérience du « sérieux du négatif »3 ne peut plus être effacée.

Nous pouvons dire la même chose à propos de la Révolution russe. À l’époque, la chute du tsarisme et la révolution de Février semblèrent annoncer une forme de résurrection, dont les cercles chrétiens et les couches influentes de la société russe espéraient qu’elle mène à la régénération totale. Ils prédirent l’apparition d’une société étroitement unie, la destruction de la barrière entre riches et pauvres, et même la fin du vol, du mensonge, du jeu, du blasphème et de l’alcoolisme. Le même phénomène se répéta quelques mois plus tard. « C’est maintenant que se réalisent le quatrième psaume des vêpres du dimanche et le Magnificat : les puissants renversés de leurs trônes et les pauvres sortis de leurs taudis », voilà comment un observateur français, fervent chrétien, Pierre Pascal, accueillit la révolution d’Octobre, pendant qu’en dehors de Russie le jeune Ernst Bloch prédit l’effondrement de « la morale marchande qui loue les pires aspects de la nature humaine » et la « transformation du pouvoir en amour »4. En octobre, l’effondrement d’un régime universellement haï et la fin d’un bain de sang qui devenait intolérable pour tous éveillèrent une forme naïve d’enthousiasme. Pourtant, cela ne pouvait résister à l’émergence de contradictions et de conflits sanglants à l’intérieur de l’ordre nouveau. Ici aussi, l’expérience du « sérieux du négatif » laissa une marque indélébile.

Le début du xxe siècle fut caractérisé par des guerres et des révolutions qui toutes promirent de réaliser un état de paix perpétuelle en appliquant chacune sa méthode. En d’autres mots, la violence fut utilisée pour garantir l’éradication du fléau de la violence une fois pour toutes. Bien qu’entachée par les massacres, l’expédition commune des grandes puissances pour réprimer la rébellion des Boxers en Chine en 1900 fut célébrée par le général français Frey comme la matérialisation du « rêve des politiciens idéalistes – les États-Unis du monde civilisé », l’avènement d’un monde que n’auraient plus délimité les frontières nationales, ni caractérisé le conflit entre États5. En réalité, bien que les horreurs de la Première Guerre mondiale fussent encore fraîches dans la mémoire collective quatorze ans plus tard, ce n’était pas la raison du déclin de l’influence de l’idéologie que nous venons d’exposer. En Italie, Gaetano Salvemini usa de l’idée suivante pour pousser le pays à participer à la guerre en cours : « Il est nécessaire que cette guerre tue la guerre. » Il n’était pas acceptable de déserter « la guerre pour la paix », pour reprendre l’expression utilisée comme titre de l’article cité ici6. Il s’agissait de la même idéologie de l’entente qui sera plus tard consacrée par Wilson pour justifier l’intervention américaine (et qui est toujours utilisée par la Maison Blanche dans une version légèrement modifiée).

Lénine rejeta de tels cris de ralliement et n’eut aucun mal à montrer dans quelle incroyable mesure ils contredisaient la réalité. Il défendit effectivement la révolution contre la guerre et promit d’atteindre un état de paix perpétuelle à la fin d’un autre processus commençant par la suppression du système sociopolitique dans lequel le phénomène de la guerre s’était profondément enraciné.

Lorsqu’on analyse les tragédies du xxe siècle et les promesses que ni les guerres ni les révolutions n’ont tenues, les mots de Karl Valentin, artiste de cabaret et ami de Brecht, viennent à l’esprit : « Même le futur était mieux avant. »7 Le futur ne semble plus assez radieux pour justifier la violence requise pour l’atteindre (que ce soit sous forme de guerre ou de révolution).

Nous devrions insister sur le fait que nous n’assistons pas à la fin des « grands récits ». Bien que la manière des postmodernes d’attaquer l’idée de progrès soit quelque peu contradictoire, le progrès réel n’est qu’un mythe. Un récit actuel exaspérant déclare que la paix perpétuelle peut être atteinte en propageant la démocratie, qui détruirait les fondements de la guerre une fois pour toutes à l’échelle mondiale, même si cela doit être accompli par le biais de la force militaire. C’est au nom de cette improbable perspective que de terribles et sanglantes « opérations de police internationales » sont lancées. Cependant, bien que ces guerres soient promues et transfigurées par un réseau médiatique immense et sophistiqué, elles ne parviennent plus à provoquer un enthousiasme de masse comme par le passé.

Que savons-nous des difficultés, des défaites et des tragédies complètes vécues par le mouvement inspiré de l’idéal de non-violence ?

Un autre aspect est à ne pas négliger. La déception causée par le développement des évènements du xxe siècle a mené à un cadre de pensée qui peut être résumé ainsi : au lieu de retarder la pratique de la non-violence à un futur sociopolitique hypothétique, ne serait-il pas mieux de commencer à la pratiquer individuellement dès aujourd’hui ? Il est facile de comprendre cette « conversion », mais il est dommage qu’elle n’ait pas été précédée par une vue d’ensemble historique sérieuse. Nous connaissons tous le sang et les larmes qui ont terni les projets de transformation du monde par la guerre ou la révolution, mis en œuvre par un panel de différentes méthodes et résultats, mais que savons-nous des difficultés, des défaites et des tragédies complètes vécues par le mouvement inspiré de l’idéal de non-violence ?

La « non-violence » et les fluctuations de la définition de violence : l’American Peace Society

Les groupes incarnant cette préférence apparurent d’abord aux États-Unis en 1815, probablement dans la vague de découragement causée par la guerre récemment achevée contre la Grande-Bretagne, ou plus généralement par le long cycle de guerres résultant du conflit entre l’Ancien Régime et la France révolutionnaire et napoléonienne. Ces groupes s’unirent en 1828 pour fonder l’American Peace Society et la Société de non-résistance de la Nouvelle-Angleterre, encore plus radicale. Le manifeste principal de ce mouvement pacifiste chrétien fut exposé dans un livre, War Inconsistent with the Religion of Jesus Christ8, publié quelques années auparavant par David L. Dodge. La position assumée était claire : « L’esprit de sacrifice est le véritable esprit du christianisme » et tout acte contredisant les Évangiles devrait être considéré comme « criminel », cela incluant toute forme de violence9.

Les groupes incarnant cette préférence apparurent d’abord aux États-Unis en 1815, probablement dans la vague de découragement causée par la guerre récemment achevée contre la Grande-Bretagne, ou plus généralement par le long cycle de guerres résultant du conflit entre l’Ancien Régime et la France révolutionnaire et napoléonienne. Ces groupes s’unirent en 1828 pour fonder l’American Peace Society et la Société de non-résistance de la Nouvelle-Angleterre, encore plus radicale. Le manifeste principal de ce mouvement pacifiste chrétien fut exposé dans un livre, War Inconsistent with the Religion of Jesus Christ8, publié quelques années auparavant par David L. Dodge. La position assumée était claire : « L’esprit de sacrifice est le véritable esprit du christianisme » et tout acte contredisant les Évangiles devrait être considéré comme « criminel », cela incluant toute forme de violence9.

L’institution de l’esclavage, qui joua un rôle fondamental dans les États du Sud, fut condamnée sur la même base en tant qu’expression de violence et violente oppression de l’homme par l’homme10. Cette posture n’est pas surprenante, puisque l’esclavage fut pendant longtemps justifié sur la base du droit de guerre que le vainqueur exerçait sur le vaincu (Grotius en particulier était cohérent sur cette question). D’un autre côté, des écrivains tels que Rousseau s’élevèrent contre l’esclavage précisément parce qu’ils y voyaient la continuation de l’état de guerre. Sur la base de ce postulat, le mouvement pacifiste marcha pour un temps main dans la main avec l’agitation abolitionniste aux États-Unis. Le lien indissoluble entre les deux causes fut cimenté par la guerre contre le Mexique en 1845 ; après avoir conquis et annexé le Texas, les vainqueurs réintroduisirent l’esclavage, aboli pendant la guerre d’indépendance contre l’Espagne. C’était un moment de gloire pour l’American Peace Society, car les évènements semblaient entièrement confirmer leur manifeste politique et leur idéologie.

Pourtant, les premiers symptômes de crise apparurent seulement quelques années plus tard, lorsqu’il devint nécessaire d’adopter une posture face à la révolution qui se propageait en Europe en 1848. En France, le bouleversement mena à l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies et à l’avènement de la République dans les villes, relançant les espoirs et les promesses de paix perpétuelle nés pendant la Révolution de 1789. Cependant, contrairement à ce qui se passa lors de la guerre États-Unis/Mexique, il y eut divergence entre les vues pacifistes et abolitionnistes, puisqu’une révolution violente était requise pour réaliser l’abolition de l’esclavage et hisser le drapeau de la paix. Perturbé par cette nouvelle situation, le mouvement non-violent américain eut recours à la ruse. Celle-ci consista à accueillir favorablement le résultat sans prendre position sur la révolution qui l’avait amené. La logique était que l’American Peace Society avait était fondée pour éviter la guerre entre États, alors que la vague de désordre qui faisait rage en Europe prenait la forme d’une série de guerres civiles11.

Apparaissant au sommet de leur acuité en 1848, ces dilemmes politiques et moraux réapparurent sous une forme encore plus aiguë neuf ans plus tard. Après la révolte des cipayes, les troupes coloniales de l’Empire britannique en Inde, le gouvernement de Londres répondit avec des mesures répressives au moins aussi féroces que celles de la rébellion. Cependant, l’idéologie dominante se concentra exclusivement sur la dénonciation des « horreurs » des rebelles. Tocqueville en fournit un bon exemple en pressentant qu’un retour à la « barbarie » en Inde « serait désastreux pour le futur de la civilisation et pour le progrès de l’humanité ». Le pays occidental dominant à l’époque fut en conséquence sommé d’agir énergiquement afin de rétablir l’ordre public dans la colonie : « De nos jours, presque rien n’est impossible pour la nation anglaise si elle use de toutes ses ressources et de toute sa volonté. »12 Un autre célèbre défenseur de la tradition libérale, Thomas B. Macaulay, ira même plus loin :

Les cruautés des cipayes indigènes ont enflammé la nation à un degré jamais vu de mon souvenir […] Il y a un terrible appel à la vengeance […] Le sentiment quasi universel est que pas un seul cipaye dans les murs de Delhi ne doit être épargné ; et je reconnais qu’il s’agit d’un sentiment avec lequel je ne peux m’empêcher de sympathiser.13

La réaction de Marx à la « catastrophe » fut quelque peu différente. Tout en reconnaissant que les rebelles étaient responsables d’actes atroces, il tourna en ridicule l’indignation morale partiale dans laquelle étaient tombés les partisans du colonialisme et de la supériorité de la civilisation occidentale : « Si infâme que soit la conduite des cipayes, elle n’est qu’un reflet concentré de la conduite de l’Angleterre en Inde. » Les Anglais ont été vus exercer un impitoyable « droit de vie et de mort », et se vantaient souvent dans leurs lettres des actes crapuleux qu’ils commettaient : « Pas un jour ne passe sans qu’on ne pende dix ou quinze d’entre eux [des non-combattants] », ou encore « Nous tenons des cours martiales à dos de cheval, et chaque nègre que nous croisons est soit pendu soit fusillé ». « L’amusement » que tout cela procurait est assez clair. D’un autre côté pourtant, il fut admis dans une lettre publiée dans le Times que « les troupes européennes se sont changées en monstres dans la lutte contre les indigènes »14.

Quelle position adopta l’American Peace Society ? En sa majorité, elle raisonnait dans ce cadre : même si la domination britannique en Inde avait des origines douteuses, les gouverneurs étaient néanmoins obligés de maintenir l’ordre et d’en assurer le respect. En d’autres mots, les rebelles avaient eu tort de recourir à la violence, tort de ne pas obéir aux lois et, en dernière analyse, tort d’être des bandits et des criminels. En conséquence de quoi, il n’était pas question de guerre mais plutôt d’un conflit entre des délinquants de droit commun et les forces de l’ordre. Donc, soutenir ces dernières ne remettait pas en question la cause pacifiste ou la cause d’un mouvement fondé spécifiquement pour lutter contre une forme précise de guerre, c’est-à-dire la guerre entre États.

Cela pourrait sembler une répétition de la posture adoptée en 1848, car il y a effectivement un élément de continuité dans le refus d’inclure les guerres civiles et coloniales dans la définition de la guerre. Dans le même temps, il est important de souligner un fort élément de discontinuité. Alors que le mouvement révolutionnaire bénéficiait de sympathie neuf ans plus tôt, même si le soutien était réticent, en 1857 le mouvement déclara ouvertement son appui aux forces de répression, responsables d’une forme de violence qui, pour rester dans la critique de Marx, était peut-être encore plus féroce et moins justifiée. Sans surprise, le résultat fut une scission douloureuse ; l’organisation sœur basée à Londres, la London Peace Society, ne rejoignit pas les vues de l’American Peace Society. En se désolidarisant, ils utilisèrent explicitement le terme « guerre » pour qualifier le conflit en Inde, et dénoncèrent par là également la violence commise par le Gouvernement anglais15. Cette position était certainement plus équilibrée, toutefois, même si leur posture d’impartialité et de neutralité condamnait autant certains éléments de la domination coloniale (la brutalité de la répression) que la rébellion, la domination elle-même n’était pas encore incluse dans leur définition de la violence.

L’analyse de ce chapitre de l’histoire du mouvement non-violent est extrêmement instructive : comme la proclamation d’une éthique de l’amour inconditionnel rendait difficile d’assumer une position dans la série de conflits qui suivit, ceux que guidait le principe général de la non-violence tendirent à concentrer leurs critiques sur la rébellion violente des opprimés.

La « non-violence », l’augmentation et l’intensification de la violence : la guerre de Sécession

Cette première crise dans le mouvement pacifiste des deux côtés de l’Atlantique fut suivie par un autre dilemme bien plus grave. En 1850 fut promulguée aux États-Unis la Fugitive Slave Law, permettant aux maîtres sudistes de récupérer leurs esclaves réfugiés au Nord. Cela signifiait que même des noirs libres risquaient de se retrouver contraints à l’esclavage s’ils étaient accusés de s’être enfuis. Lorsque les forces de l’ordre tentèrent d’appliquer cette loi, elles se heurtèrent à un mouvement de résistance incluant les abolitionnistes, donnant lieu à des émeutes assez graves qui virent parfois le sang répandu. L’American Peace Society fut confrontée au dilemme suivant : jusqu’où pouvait aller la non-violence contre une loi qui, bien que répréhensible, fut néanmoins votée par une autorité légitime, et jusqu’où pouvait aller le soutien aux esclaves noirs qui fuyaient l’esclavage en se réfugiant au Canada ? En d’autres termes, quelle position devrait être adoptée sur la question d’une guerre civile qui commença larvée mais devint évidente quelques années plus tard au Kansas ? Cette fois-ci, les partisans et opposants à l’esclavage ne firent pas les choses à moitié, et les deux parties eurent recours à la violence. L’adhésion à la non-violence commença à faiblir même parmi les membres de l’American Peace Society. La situation empira avec l’éclatement de la guerre de Sécession.

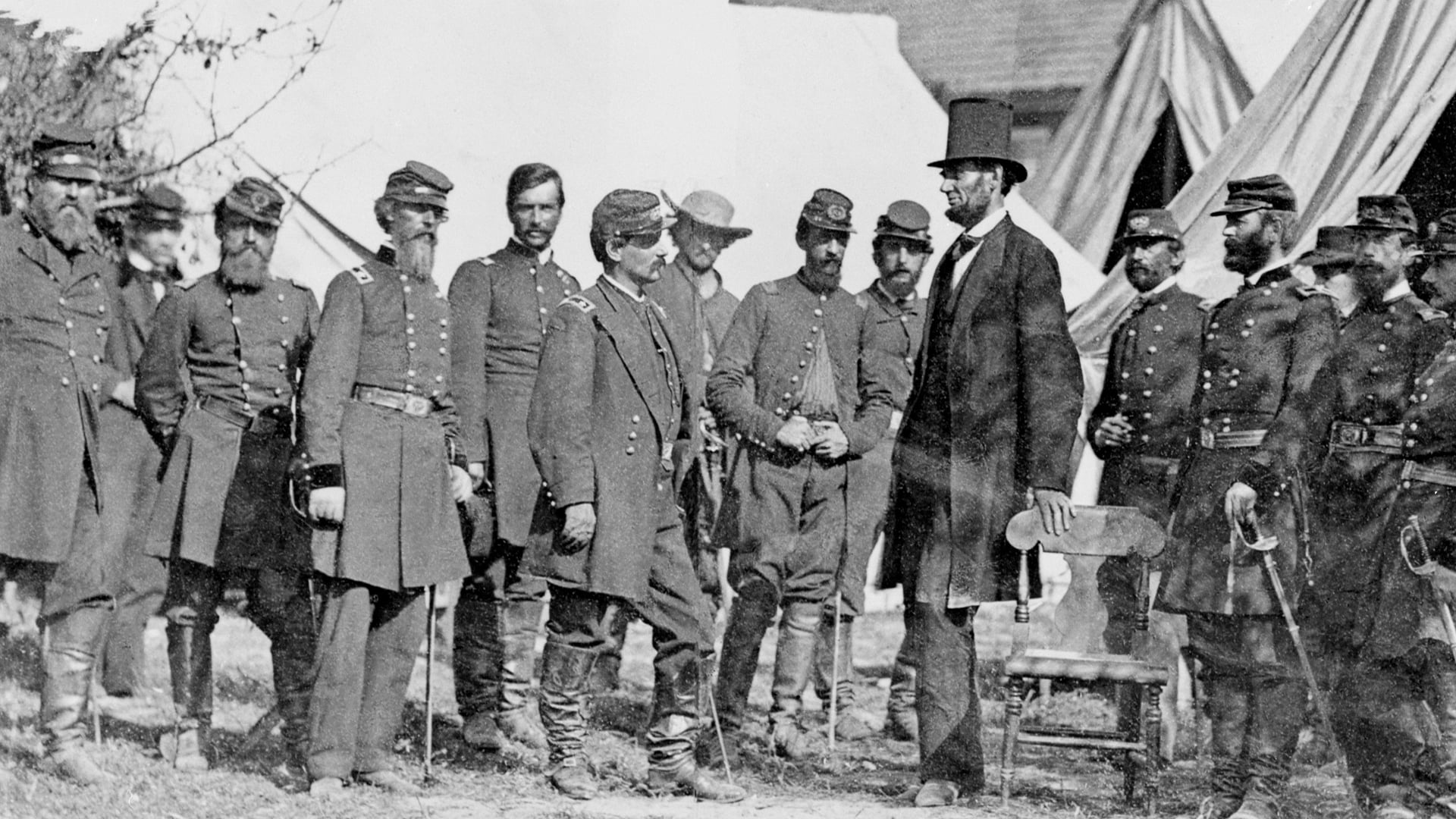

Au départ, certains membres du mouvement pacifiste adressèrent une pétition à l’Union pour s’abstenir de recourir aux armes et tolérer la sécession « pacifique » des États esclavagistes (leur critique de la violence se fixait plus sur la guerre que sur l’institution de l’esclavage). Cependant, après la bataille de Fort Sumter, quand les confédérés ouvrirent les hostilités en lançant une attaque militaire et en conquérant les positions de l’Union dans la zone, l’American Peace Society rétablit en grande partie son unité en se plaçant fermement du côté de Lincoln. Même dans ce cas-ci, le mouvement dédié à propager la cause de la non-violence justifia son choix en recourant à une stratégie logique familière : le conflit n’était pas considéré comme une guerre, mais comme la répression justifiée d’une rébellion criminelle. Plutôt que des soldats dans la définition correcte du terme, les soldats de l’Union furent présentés comme des policiers agissant pour servir l’ordre public. L’ironie de cette vision est que l’« opération de police » qu’elle décrit se déroula sur une échelle jamais vue auparavant, impliquant des centaines de milliers d’hommes, ses batailles faisant rage durant des années sur une zone immense du pays et s’achevant dans un énorme bain de sang. Nous pouvons également ajouter que, bien qu’il ne fût pas jugé digne du statut de guerre, ce conflit causa plus de victimes américaines que les deux guerres mondiales réunies.

Au départ, certains membres du mouvement pacifiste adressèrent une pétition à l’Union pour s’abstenir de recourir aux armes et tolérer la sécession « pacifique » des États esclavagistes (leur critique de la violence se fixait plus sur la guerre que sur l’institution de l’esclavage). Cependant, après la bataille de Fort Sumter, quand les confédérés ouvrirent les hostilités en lançant une attaque militaire et en conquérant les positions de l’Union dans la zone, l’American Peace Society rétablit en grande partie son unité en se plaçant fermement du côté de Lincoln. Même dans ce cas-ci, le mouvement dédié à propager la cause de la non-violence justifia son choix en recourant à une stratégie logique familière : le conflit n’était pas considéré comme une guerre, mais comme la répression justifiée d’une rébellion criminelle. Plutôt que des soldats dans la définition correcte du terme, les soldats de l’Union furent présentés comme des policiers agissant pour servir l’ordre public. L’ironie de cette vision est que l’« opération de police » qu’elle décrit se déroula sur une échelle jamais vue auparavant, impliquant des centaines de milliers d’hommes, ses batailles faisant rage durant des années sur une zone immense du pays et s’achevant dans un énorme bain de sang. Nous pouvons également ajouter que, bien qu’il ne fût pas jugé digne du statut de guerre, ce conflit causa plus de victimes américaines que les deux guerres mondiales réunies.

Il est cependant plus pertinent de se concentrer sur un autre paradoxe. Le souci de loyauté au principe de non-violence conduisit la majorité des membres de l’American Peace Society à considérer l’expédition contre le Sud simplement comme une tentative de rétablir l’ordre public. En conséquence de quoi, si les soldats de l’Union n’étaient que des policiers, les soldats de la Confédération n’étaient que des voyous devant être punis par la justice, même après que le conflit armé se fut achevé. Le mouvement pacifiste rejeta alors toute mesure de clémence envers les vaincus, en particulier envers le président de la Confédération. La non-violence fut en quelque sorte retournée, transformée en une forme de violence élargie.

La non-violence fut en quelque sorte retournée, transformée en une forme de violence élargie

Cette dialectique prit des proportions parfois extrêmement perturbantes. Retournons aux dilemmes apparus à la veille et aux débuts de la guerre de Sécession. Ils étaient une source de grands tourments pour Charles Stearns, l’un des plus fascinants et intransigeants membres du mouvement pacifiste abolitionniste. Il refusa de rejoindre la milice en 1840, refusa même de payer l’amende infligée pour avoir échappé à son service, et fut alors envoyé en prison. Contrairement à d’autres partisans du mouvement, plus flexibles ou pragmatiques, Stearns jugeait inacceptable non seulement le recours à la violence stricto sensu mais également l’usage de toute forme de « force physique non dommageable » ; il contra la légitimation de la guerre dans l’Ancien testament par l’éthique d’aimer ses ennemis mise en avant dans le Nouveau. Cependant, un dilemme profond apparut en 1856 après la promulgation de la loi sur les esclaves fugitifs et surtout après les heurts du Kansas : les partisans de la non-violence pouvaient-ils se permettre de prendre acte sans réagir de l’expansion de l’esclavage, de la capture de fugitifs et de la réduction en esclavage de noirs libres ; sans parler des blessés et des morts pour avoir tenté de s’y opposer ? Stearns décida de franchir le point de non-retour, même s’il ne s’en rendit pas compte. Il maintint qu’une réponse violente à la violence était devenue inévitable et était déjà en cours, et que de toutes façons, les ennemis de l’Union étaient des individus tout à fait détestables : en dernière analyse, ils n’étaient « pas des hommes mais des bêtes sauvages », qui devaient être confrontés et éliminés de la même façon que des « tigres et des lions »16. Comme nous pouvons le constater, le souci de loyauté au principe de non-violence fut sauvé en déshumanisant l’ennemi. Cela préserva sans doute la cohérence formelle de la cause, mais ne diminua en rien l’intensité de la violence. Stearns ne sembla pas le moins du monde conscient que des concepts similaires au sien furent utilisés pour justifier le génocide des amérindiens.

Cependant tout le monde au sein de l’American Peace Society n’était pas d’accord. D’aucuns reconnurent franchement le caractère inévitable de l’usage de la violence dans de telles circonstances et acceptèrent la violation du principe général de non-violence. Comme la situation était exceptionnelle, une contradiction aiguë apparut entre deux principes tout aussi absolus et indispensables, dont un seul pouvait être choisi. Ce raisonnement fut utilisé par une femme quaker, Angelina Grimke, qui prit position sur la loi concernant les esclaves fugitifs et le conflit intense qui en résulta, observant que :

Bien que répandre le sang humain soit absolument haïssable […] la réduction d’une victime sans défense au destin d’esclave est immensément plus détestable. […] Dans ce cas-ci, il semble que nous soyons contraints à choisir entre deux maux, et tout ce que nous pouvons faire est de choisir le moindre, et baptiser la liberté dans le sang s’il le faut. […] Je désespère désormais complètement du triomphe de la justice et de l’humanité sans répandre le sang. Une guerre temporaire est un mal incomparablement moindre par rapport à l’esclavage perpétuel.17

Les difficultés et dilemmes que la profession de foi non-violente rencontre dès qu’elle fait face à une crise historique majeure sautent aux yeux une fois de plus. Pourtant, il serait peut-être plus juste d’y voir un paradoxe : dans la mesure où il rejeta tout compromis et refusa de repenser ses principes, le mouvement non-violent finit par criminaliser et même déshumaniser l’image de l’ennemi, ce qui donna encore plus d’élan à la violence et créa une forme de violence dépourvue de règles.

Gandhi : entre non-violence et loyauté à l’Empire

Les partisans actuels de la non-violence s’inspirent de Gandhi plus que de n’importe qui d’autre, il vaut donc la peine de mettre l’accent sur lui à présent.

De son vivant, le leader du mouvement d’indépendance indien dut faire face à trois grandes guerres. La première fut la guerre des Boers entre 1899 et 1902, qui vit les troupes de l’Empire britannique affronter les boers, des colons hollandais en Afrique du Sud. Bien que leur rôle fût limité au sauvetage et au transport des soldats anglais blessés, Gandhi et ses partisans indiens prirent part volontairement au conflit et furent même décorés. Partant du postulat que la domination anglaise était globalement bénéfique, Gandhi déclara : « Notre devoir ordinaire en tant que sujets, en conséquence, n’est pas de chercher le mérite militaire mais, lorsque la guerre a effectivement éclaté, de prêter main-forte dans la limite de nos moyens. » Il pensait que « la passivité » de la part des Indiens aurait été « criminelle » et aurait éloigné la perspective d’atteindre l’indépendance avec la bénédiction du Gouvernement britannique18. Il est important d’ajouter que, bien que le rôle de Gandhi se limitait au soutien sans directement prendre les armes, dans le même temps il remarqua fièrement qu’une « splendide et nombreuse division d’environ onze mille Indiens [avait] quitté Durban pour le front » afin d’aider l’armée britannique qui souffrit, au moins dans la phase initiale de la guerre, de « revers à répétition »19.

Il est difficile de concevoir une telle attitude comme un modèle de non-violence ! Plus fort encore, Gandhi exprima de l’admiration non seulement pour les qualités militaires des Anglais, « qui se battaient vaillamment sur le champ de bataille », mais également pour celles de l’ennemi : « Chaque boer est un bon combattant » et « ils n’ont pas besoin d’entraînement intensif, car le combat est une caractéristique de toute leur nation ». De manière similaire, lorsqu’ils voient leur liberté menacée, ils sont prêts à « se battre comme un seul homme », « vaillamment ». Les femmes sont qualifiées de « courageuses » et ont démontré qu’elles « n’avaient pas peur du veuvage et refusaient de se perdre à penser au futur »20. En conséquence de quoi et au lieu d’être condamnée pour ce qu’elle était, dès que la violence devint synonyme de courage et d’héroïsme, elle fut honorée indépendamment des objectifs poursuivis (alors même que cette violence était commise par ou infligée à une population entière, femmes comprises). Il n’y a qu’un pas entre ceci et la Kriegsideologie, l’idéologie de guerre adoptée par l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale.

Ignorée par Gandhi, la terrible explosion de violence qui caractérisa différemment à la fois la politique des boers et celle des Anglais fut au contraire soulignée par Rosa Luxemburg. Elle voyait les premiers comme les représentants d’un « esclavage d’un autre âge à petite échelle »21, impliqués dans la déportation, la réduction en esclavage et même le massacre de la population indigène. Les seconds quant à eux se drapaient dans des oripeaux de protecteurs des indigènes alors qu’ils n’hésitèrent pas à les sacrifier dans leur alliance avec les boers après avoir réalisé leurs véritables objectifs, à savoir accumuler du capital et étendre l’Empire britannique. Par conséquent, la comparaison entre Gandhi (champion de la non-violence) et Luxemburg (qui n’hésita pas à justifier la violence révolutionnaire) produit un résultat original : le premier légitima la violence de guerre des deux côtés ou au moins la considéra avec indulgence, tandis que la seconde la condamna vigoureusement et la dénonça comme la continuation d’une politique synonyme d’horrible violence longtemps avant l’éclatement de la guerre des Boers.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclata quelques années plus tard, Gandhi s’engagea à recruter cinq cent mille hommes pour l’armée britannique et s’activa avec une telle ferveur qu’il écrivit au secrétaire privé du vice-roi : « J’ai dans l’idée que si je devenais votre recruteur en chef, je ferais pleuvoir des hommes sur vous. »22. De manière similaire, en s’adressant à ses compatriotes réticents à l’idée de se battre et de mourir pour servir les intérêts de la puissance coloniale, il dit : « Nous sommes considérés comme un peuple lâche. Si nous voulons faire mentir ce reproche, il nous faut apprendre l’usage des armes. » À une autre occasion, il déclara : « Si l’Empire périt, avec lui périront nos espoirs chéris. »23 Loin d’adhérer à une politique non-violente, Gandhi encouragea des compatriotes naïfs à participer à un conflit ayant lieu à de milliers de kilomètres et considéré comme un massacre insensé par les différents partisans du mouvement révolutionnaire antiguerre qu’il était en train de rassembler. Le champion de la non-violence a donc offert une contribution majeure au renforcement et à la consolidation de la machine de guerre du Royaume-Uni : « À l’automne 1914, environ un tiers des effectifs britanniques en France étaient d’origine indienne », et vers la fin de la guerre, un million d’Indiens avaient combattu après avoir effectué un long périple. Également grâce aux efforts de Gandhi, ces soldats « n’étaient pas des conscrits réticents mais se montraient tous volontaires et enthousiastes ». En bref, des trois armées multiethniques déployées pendant la guerre (russe, austro-hongroise et britannique), seule l’armée britannique parvint à maintenir assez de discipline jusqu’à la conclusion du carnage24.

La guerre comme test de « virilité » ou carnage : Gandhi et les bolchéviques

Au cours de la guerre des Boers et de la Première Guerre mondiale, Gandhi incita les citoyens à contribuer à l’effort de guerre en usant d’une rhétorique intéressante à analyser. Il durcit le ton contre ceux qui hésitaient à faire front contre les boers au cas où ces derniers finiraient par vaincre en maintenant que de telles considérations relevaient simplement d’un « caractère efféminé »25. La même approche dure fut adoptée durant la Première Guerre mondiale envers les compatriotes qui exprimaient leurs doutes quant au bon sens de participer à un massacre promu par un mouvement qui défendait la non-violence : « Il n’y a pas d’amitié possible entre le courageux et l’efféminé », les individus « complètement pusillanimes » étaient considérés comme une race à part. Il pensait qu’il était nécessaire d’atteindre « la pleine et entière capacité de frapper »26 avant d’éventuellement y renoncer. En participant à cette guerre à grande échelle, continua Gandhi, « nous aidons l’Empire » et en même temps « apprenons à défendre l’Inde et, dans une certaine mesure, regagnons notre virilité perdue »27.

L’objectif était donc de se libérer du « reproche de féminité » une fois pour toutes. Le sentiment était que ce résultat ne pouvait être atteint à moins que l’esprit de sacrifice n’inspire toute la communauté autant que les combattants : « Sacrifier ses fils dans la guerre ne devrait pas être une cause de chagrin mais de plaisir. » Les femmes aussi furent appelées à adhérer à cette vision : « Elles ne devraient pas être angoissées par cet appel mais l’accueillir favorablement. » En pensant à leurs fils, elles ne devraient pas perdre de vue un point essentiel : « Si les recrues perdent la vie sur le champ de bataille, ils se rendront et rendront leur village et leur pays immortels », et leur exemple serait suivi immédiatement par les autres recrues28. Il y a une certaine similarité entre cet appel aux parents à sacrifier leurs fils et la louange faite aux femmes boers qui « n’avaient pas peur du veuvage ». Ceci nous ramène aux motifs ambigus de l’idéologie de guerre en Occident. Tucholsky les a présentés en 1927 comme suit : « Les pasteurs évangéliques étaient flanqués pendant la guerre d’un autre type d’humain jamais rassasié de sucer du sang : une certaine classe sociale, un certain type de femme allemande. » Alors que le massacre prenait des proportions de plus en plus terribles, elle sacrifiait « fils et mari » et se plaignait qu’il n’y en eut « pas assez à sacrifier »29.

Gandhi accueillît la Première Guerre mondiale comme un test de virilité

La condamnation de principe de la violence ne peut être comprise sans envisager la relation entre le peuple indien et l’Empire britannique. Les paysans indiens devinrent dans une certaine mesure conscients de cette attitude hypocrite – comme la qualifie la biographie de Gandhi à laquelle je me réfère – et quelques jours après qu’on leur eut « vivement conseillé de ne pas opposer de résistance même aux officiers britanniques les plus brutaux », ils se mutinèrent lorsqu’ils entendirent l’appel à s’engager dans l’armée30. Cela n’impressionna pas Gandhi. Il reconnut qu’il « recrutait comme un fou » mais ne fit nullement marche arrière : « Je ne fais rien d’autre, ne pense à rien d’autre, ne parle de rien d’autre, et donc me sens mal placé pour m’acquitter d’une autre fonction, excepté celle de recruter. »31

Bien que Gandhi accueillît la Première Guerre mondiale comme un test de virilité et une étape essentielle du développement de l’individu et de la population entière, elle fut condamnée en des termes plus acerbes que jamais par une large variété de partisans du mouvement révolutionnaire inspiré par le marxisme et le communisme. Pour donner quelques exemples, Staline parla d’une « boucherie totale de la main-d’œuvre des nations », Boukharine d’une « énorme machine à dispenser la mort », Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht d’un « génocide ». Enfin nous citerons Trotski, qui sentait que « le travail de Caïn de la presse “patriotique” » des deux côtés belligérants était « une preuve irréfutable de la décadence morale de la société bourgeoise ». En effet, le concept de « décadence morale » ne pouvait être ignoré alors que l’humanité était en train de sombrer dans « une barbarie aveugle et sans vergogne ». Le résultat fut la propagation d’un « concours de folie sanguinaire » dans l’usage de la technologie la plus avancée pour des buts guerriers. C’était la « barbarie scientifique » qui utilisait les grandes découvertes de l’humanité « seulement afin de détruire les fondations de la vie sociale civilisée et annihiler l’humanité ». Toutes les bonnes choses qu’avait produites la civilisation tombaient dans le bain de sang et la boue des tranchées : « la santé, le confort, l’hygiène, les relations humaines quotidiennes, le contact amical, le devoir professionnel et en dernière analyse les règles de moralité en apparence indestructibles ». Pour un temps, les soldats des deux côtés tentèrent de contrer cet effondrement en pratiquant la fraternisation, qui fut chaudement louée par Lénine et Staline, ce dernier prétendant que c’était « la fraternisation de masse sur les lignes de front » et les « nouveaux liens de fraternité entre les peuples » qui mirent fin à la guerre et au carnage32. Il semble que Gandhi n’était pas touché par l’idée de fraternisation, qui de toutes façons serait entrée en conflit avec son engagement à recruter des soldats et fournir de la chair à canon pour le Gouvernement britannique.

Élargissement du concept de violence et perte de direction

Au lieu d’empêcher Gandhi d’activement et efficacement promouvoir la participation à une terrible guerre, l’idéal de non-violence devint entre ses mains une forme extrême et élargie du concept de violence. C’est ce qui apparaît dans un écrit très connu datant de fin 1909, dans lequel il pointe un doigt accusateur vers la « maudite civilisation moderne » ou la « misérable civilisation moderne », un « tigre » vorace qui ne pouvait s’empêcher de dévorer les hommes, un « monstre » qui menaçait désormais également l’Inde33. Ce réquisitoire n’épargnait personne, pas même le Parlement britannique, présenté comme n’ayant rien fait pour remédier à une situation tragique et violente. Au lieu de cela, dominé qu’il était par l’égoïsme des classes privilégiées et l’esprit mercantile, le Parlement britannique fut qualifié de « prostituée ». La base électorale fut élargie en 1833 et accorda des droits politiques aux couches de la population qui n’en bénéficiaient pas auparavant, mais Gandhi eut le sentiment que ce résultat avait été obtenu « en faisant usage de la force physique », « de la violence », et même « de la force brute »34. Ceci est le premier élargissement du concept de violence : il est vrai que la Reform Bill de 1833 avait été précédée de troubles chartistes, mais il n’est pas vraiment approprié de parler de « force brute ».

Cependant, l’élargissement par Gandhi du concept de violence alla plus loin : les chemins de fer, l’industrie, l’usage de l’automobile, l’urbanisation et la destruction de la société rurale traditionnelle, tout cela devint synonyme de subjugation, d’esclavage et de violence. Même la médecine n’était pas épargnée par sa vigoureuse condamnation et fut qualifiée de pernicieuse, car son effort pour guérir les gens était entaché par l’abattage de « milliers d’animaux » lors d’expériences et par la pratique de la « vivisection »35. Son verdict final fut que la modernité était sensiblement pire et même plus violente que le monde qui l’avait précédée. Malgré ses guerres de religion, ou guerres commises au nom de la religion, et la violence des Thugs dévalisant et tuant leurs victimes, le côté sombre de la société traditionnelle fut perçu comme minime, comparé à la barbarie arrivant de l’Ouest et menaçant d’avaler l’Inde aussi. « La liste des victimes détruites par le feu de la civilisation [moderne] », par ses « flammes ardentes [est interminable]. »36

Sur la base de cet aperçu, réitéré dix ans plus tard (en omettant seulement le terme « prostituée » utilisé pour qualifier le Parlement britannique)37, et sur la base de la condamnation indifférenciée de la « violence » intrinsèquement liée à la civilisation moderne, il devint difficile pour Gandhi de trouver ses repères dans les contradictions et conflits qui caractérisèrent le xxe siècle. Ceci explique l’ingénuité et les hésitations dont il fit preuve envers le fascisme et le nazisme. Sa lettre à Romain Rolland du 20 décembre 1931 est éclairante à cet égard. L’opinion exprimée à propos de Mussolini en particulier ne passe pas inaperçue : « Plusieurs de ses réformes m’attirent. » Il est particulièrement impressionné par « son opposition à la sur-urbanisation » et par ses mesures « pour la classe paysanne », inspirée par un « amour passionnel pour son peuple ». Cette bienveillance s’explique par le fait qu’il voyait le fascisme comme synonyme d’un retour à la vie rurale et un rejet de la civilisation industrielle moderne cent fois haïe. Cependant, là n’était pas la question principale. Forcé de reconnaître la « main de fer » que Mussolini utilisa, Gandhi ajouta immédiatement : « La violence est la base de la civilisation occidentale. »38 Cet élargissement du concept de violence et la condamnation de principe de la violence ont rendu difficile voire impossible de juger séparément différentes formes de violence.

Les revirements dont Gandhi fit la démonstration tout au long de la Seconde Guerre mondiale le confirment. Le 2 juillet 1940, alors que l’Angleterre faisait face à une menace d’invasion nazie, il écrivit une lettre ouverte :

À chaque britannique : je voudrais que vous posiez vos armes car elles sont inutiles pour vous sauver ou sauver l’humanité. Vous inviterez Herr Hitler et Signor Mussolini à prendre ce qu’ils veulent dans les pays que vous appelez vôtres. Laissez-les prendre possession de votre belle île, de vos nombreux beaux bâtiments.39

Sommes-nous témoins d’un rejet de la violence désormais caractérisé par la rigueur et la cohérence ? En réalité, dans une lettre au vice-roi datée du 27 juillet 1944 – pendant ce temps-là, la fortune de guerre avait tourné au détriment du Troisième Reich –, Gandhi offrit explicitement son « entière coopération à l’effort de guerre » de la Grande-Bretagne, à condition que cette dernière fasse une déclaration immédiate en faveur de l’indépendance de l’Inde40.

La clé pour comprendre l’attitude de Gandhi se trouve dans la déception ressentie lorsque qu’il fut clair que l’engagement indien dans la Première Guerre mondiale n’aurait quasiment aucun impact dans la promotion de la cause indépendantiste. Au contraire, juste après que les célébrations de la victoire se furent éteintes, au printemps 1919, la Grande-Bretagne se rendit responsable du massacre d’Amritsar, qui non seulement coûta la vie à des centaines d’Indiens désarmés, mais donna lieu à une affreuse dégradation raciale pour tous les Indiens, comme le fait que les habitants de la ville subirent « l’humiliation de ramper à quatre pattes pour entrer et sortir de chez soi ». Cet avilissement « ne devait pas être oublié »41.

Ceci explique la tendance de Gandhi à afficher une position neutre ou attentiste durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu’il n’y avait pas de concessions concrètes de la part du Gouvernement britannique : « Je ne m’attends à rien de bien pour l’Inde au détriment de la Grande-Bretagne, tout comme je ne m’attends à rien de bien pour la Grande-Bretagne au détriment de l’Allemagne », ou encore « je ne souhaite pas la défaite des Britanniques, ni la défaite des Allemands »42. Gandhi n’apprécia pas la prétention de l’Empire britannique de représenter la cause de la liberté dans le combat contre le Troisième Reich : « J’affirme qu’en Inde nous avons un régime hitlérien, même s’il se déguise dans des termes plus doux », ainsi que « Hitler est “le péché de la Grande-Bretagne”. Hitler n’est que la réponse à l’impérialisme britannique »43.

En plus de l’indignation causée par l’hypocrisie et l’ingratitude du Gouvernement britannique, ces jugements furent également influencés par une très mauvaise compréhension du phénomène fasciste et nazi. Cela se voit de manière plus évidente dans deux lettres écrites en mai 1940 : « Je ne veux pas voir les Alliés défaits. Mais je ne crois pas Hitler aussi mauvais qu’il est dépeint. Il fait preuve de capacités étonnantes et il semble gagner ses batailles sans trop de sang répandu », et même : « [Hitler] aurait pu être un allié, et peut encore l’être »44. Cette déclaration est encore plus surprenante si nous considérons d’abord que l’invasion de la France battait son plein au même moment, et surtout le fait que l’élimination systématique des intellectuels polonais et l’opération parfois appelée « holocauste polonais » faisaient rage depuis des mois.

Nous pouvons à présent esquisser un aperçu du deuxième chapitre de l’histoire de la non-violence. La loyauté de Gandhi à ses principes déclarés était bien plus flottante que celle des pacifistes américains de l’American Peace Society, par contre le leader indien n’a jamais développé, en tentant de se plier jusqu’au bout au principe de non-violence, la fâcheuse dialectique qui mena à la criminalisation et même à la déshumanisation de l’ennemi. Néanmoins, il y eut également quelques effets pervers : étant donné que « la guerre elle-même est un crime contre Dieu et l’humanité », il s’ensuit que « Roosevelt et Churchill ne sont pas moins criminels qu’Hitler et Mussolini »45. Ceci est un autre exemple de la règle qui veut que la condamnation sans nuances de la violence rende difficile voire impossible la distinction entre ses différentes manifestations et modalités. Ici même se trouve le paradoxe : alors que Gandhi entreprit résolument de soutenir la Grande-Bretagne durant la guerre impérialiste de 14-18, parfois avec enthousiasme, il était hésitant à propos de la légitimité de la violence au moment précis où la nécessité de son usage aurait dû être claire, puisqu’il était question d’empêcher un projet explicite de décimer et réduire en esclavage les « indigènes » d’Europe de l’Est, et de « solution finale » des juifs.

Une fois la guerre finie, Gandhi justifia même indirectement le combat armé contre la domination coloniale britannique en rendant hommage à Subhas Chandra Bose, qui était prêt à combattre avec l’Axe si cela signifiait obtenir l’indépendance :

Dans ce cas-ci, même la violence commise par ceux qui combattirent aux côtés d’Hitler se trouvait justifiée !

Révolution anticoloniale, non-violence et appels à la puissance dominatrice

Gandhi fit un choix différent, mais cela peut-il être expliqué exclusivement en termes de non-violence ? À l’occasion de chacune des trois guerres auxquelles le leader indien dut faire face, nous l’avons vu soit « soutenir l’Empire britannique d’une façon ou d’une autre sans entrer dans les mérites de la guerre », comme il l’a lui-même souligné, ou déclarer qu’il était prêt à la soutenir si le Gouvernement britannique promettait d’accorder l’indépendance à l’Inde. L’image commence à prendre forme. Si nous examinons l’histoire du débat colonial en Occident, nous voyons apparaître trois positions différentes. D’un côté, il y avait ceux qui soutenaient la mission civilisatrice des grandes puissances, et de l’autre côté, ceux qui soutenaient les mouvements de libération nationale jusque dans les colonies. Une troisième position appelait cependant à des réformes d’en haut afin d’éliminer les « abus » du colonialisme et d’adoucir la voie vers l’indépendance à venir de la colonie.

C’est cette troisième position, avec les adaptations rendues nécessaires par son adoption en Inde et dans le monde colonisé, qui trouva son expression ultime en Gandhi. En effet, il souligna la nature largement bénéfique de la domination anglaise et ne pouvait envisager une indépendance sans l’approbation de Londres, approbation qui devait être gagnée par une combinaison de persuasion et de pressions. Par conséquent, pendant que d’un côté il y avait participation à l’effort de guerre impérial (destinée à persuader les dirigeants que le peuple indien méritait l’autonomie grâce à sa loyauté et sa bravoure), de l’autre côté il y eut emphase portée sur la pression venue du bas. Cette dernière pourtant ne devait jamais être tendue jusqu’au point d’éclatement, et donc les formes de conflit violent devaient être évitées. Alors que la phase de pression rejetait la violence contre le Gouvernement britannique, la phase de persuasion envisagea l’usage de la violence tant qu’elle ne s’exerçait pas contre la Grande-Bretagne, mais plutôt à ses côtés contre les ennemis de l’Empire.

Nous devons maintenant poser une question : dans quelle mesure cette ligne politique fut-elle couronnée de succès ? En d’autres mots, l’indépendance de l’Inde fut-elle réellement le résultat du mouvement dédié à la non-violence ? La capitulation de la Grande-Bretagne et la renonciation à son Empire doivent être considérées avec en toile de fond le bouleversement immense qui commença avec la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec la défaite infligée par l’Armée rouge au projet du IIIe Reich de bâtir ce qu’Hitler qualifiait souvent « d’Indes allemandes » en Europe de l’Est. La fin prématurée des « Indes allemandes » sonna aussi le glas des « Indes britanniques ».

En outre, le mouvement anticolonial trouva un soutien supplémentaire dans la rivalité entre les grandes puissances impériales. Durant la guerre, le Japon soutint la cause du mouvement indépendantiste, sous la forme de l’Armée nationale indienne (INA) de Bose, afin d’affaiblir l’Angleterre. Il est tout aussi intéressant de voir ce qui arriva après la défaite japonaise. Le Gouvernement britannique voulait punir les « traîtres », les Indiens ayant combattu avec l’ennemi japonais, mais n’y parvint pas pour la raison très simple que « pour tous les Indiens, sans considération d’orientation politique, les soldats de l’INA étaient de vrais héros »47. Nous avons déjà vu comment Gandhi rendit hommage à Bose, le leader de la révolte armée qui recruta « pas moins de vingt mille hommes parmi les soldats indiens capturés par les Japonais après la reddition de Singapour ». Nous pouvons comprendre pourquoi les Britanniques voulaient punir ceux qui avaient trahi leur serment de loyauté envers l’Empire mais, à ce moment-là, « les Britanniques n’étaient plus en mesure de punir une rébellion directe, pas même dans le secteur vital des forces armées ».

Ceci est confirmé par un autre épisode grave : « Le 18 février 1946 à Bombay, les soldats de la marine indienne se mutinèrent, prirent possession de la majorité des navires de guerre du port et, alors que la ville était sous la menace des canons des navires, un groupe de mutinés débarqua et attaqua les soldats anglais de la garnison. » Dans ce cas aussi, « les Anglais furent forcés de promettre l’impunité au mutinés »48.

Accorder l’indépendance à l’Inde devint par conséquent une étape inévitable, surtout parce que l’Angleterre ne pouvait plus compter sur le soutien de ses alliés ; même l’Amérique était impatiente, en partie parce qu’elle était engagée à balayer les derniers obstacles empêchant la création d’un marché mondial sous sa direction, et en partie parce qu’elle craignait l’émergence d’un mouvement indépendantiste largement influencé par les communistes et les socialistes. Cette crainte devint encore plus aiguë quand la révolution menée par Mao Tsé-Toung se propagea à travers la Chine.

L’Inde qui émergea de l’agitation « non-violente » n’était certainement pas un pays qui se fit remarquer pour son pacifisme

Par conséquent, la conquête de l’indépendance de l’Inde ne peut être séparée du mouvement acharné de libération nationale des peuples colonisés en général. Celui-ci se développa à l’échelle mondiale et eut une influence particulièrement forte en Asie, encouragé par la défaite du projet d’Hitler de créer les Indes allemandes, et plus généralement par la défaite subie par les trois pays (Allemagne, Italie et Japon) les plus engagés à relancer et radicaliser la tradition coloniale. De cette manière, Stalingrad et la Longue Marche contribuèrent plus à l’indépendance de l’Inde que les initiatives non-violentes de Gandhi. Même si nous passons sur les gigantesques démonstrations de puissance militaire au niveau international et nous concentrons exclusivement sur les Indes britanniques, nous devrions nous demander si la transformation se déroula réellement sans violence et bain de sang. Malheureusement, avec l’éclatement du conflit qui aboutit à la création de l’Inde et du Pakistan, la fin de la domination britannique « ne fit que lever le rideau sur la guerre d’extermination qui commença après l’indépendance des deux côtés de la frontière, lorsque des trains de réfugiés arrivaient parfois remplis seulement de cadavres »49, et quand eut lieu « le plus grand exemple du siècle et au niveau mondial de migration forcée »50. De manière clairement intéressée, Churchill parla même d’un « holocauste terrifiant »51. Gandhi, il faut en convenir, fit de son mieux pour arrêter ou limiter la violence, mais il en sera l’une des victimes. Ainsi, un aperçu historique sérieux du mouvement qu’il inspira et mena ne peut pas adopter une approche abstraite de cette catastrophe, comme il ne peut pas manquer d’analyser les traits caractéristiques du pays dont Gandhi était le père fondateur.

L’Inde qui émergea de l’agitation « non-violente » n’était certainement pas un pays qui se fit remarquer pour son pacifisme. Elle hérita de l’armée impériale anglo-indienne et, immédiatement après sa déclaration d’indépendance, la déploya ou menaça de la déployer afin d’annexer les régions et principautés désireuses de maintenir leur indépendance ou d’être incorporées au Pakistan. Même avant l’assassinat de Gandhi, l’Inde envoya « des troupes aéroportées dans la vallée du Cachemire », afin de s’en assurer le contrôle contre les désirs explicites de la population locale52.

De Gandhi au dalaï-lama, la non-violence comme idéologie de guerre

Pendant longtemps, l’Occident libéral vit Gandhi d’un œil loin d’être favorable. Nous pouvons voir le mépris dont Churchill fit preuve en parlant du « fakir séditieux », un « misérable petit vieux qui a toujours été notre ennemi », une « vieille fripouille »53, qui voulait prendre possession de ce que Churchill considérait comme appartenant à la Grande-Bretagne et « se battait pour l’expulsion de la Grande-Bretagne hors d’Inde » et pour « l’exclusion permanente du commerce britannique en Inde »54. La traditionnelle arrogance impériale était parfois chargée de sous-entendus racistes, comme l’illustre cet accès de colère de 1931 :

Cela angoisse et donne la nausée de voir M. Gandhi, un avocat séditieux du cercle de Middle Temple, posant désormais comme un fakir d’un type bien connu en Orient, remonter à demi nu les marches du palais du vice-roi, alors qu’il est encore en train d’organiser et de conduire une provocante campagne de désobéissance civile, pour parlementer d’égal à égal avec le représentant du roi-empereur.55

Sans se demander si le mouvement indépendantiste usa ou non de violence, Churchill ressentit l’importance d’adopter tous les moyens nécessaires pour le combattre. En 1932, il accueillit favorablement l’application en Inde de mesures plus encore plus draconiennes que celles qui furent requises « depuis la Mutinerie »56, référence à la rébellion des cipayes et à la répression sanglante qui indigna Marx.

Aujourd’hui encore, le ton caractéristique de Churchill n’a pas complètement disparu. Un journaliste historien, qui a accès aux colonnes de journaux connus aux États-Unis et en Occident en général afin de célébrer le retour du colonialisme (« Le colonialisme est de retour – et ce n’était pas trop tôt »)57, exprime l’opinion suivante sur Gandhi : « Il était d’un an plus âgé que Lénine, avec qui il partageait une approche quasi religieuse de la politique, bien qu’il eût plus en commun avec Hitler, son cadet de vingt ans, quant à son caractère grincheux. »58 Lorsqu’il se trouve comparé à Lénine, le leader du mouvement indépendantiste indien reçoit le traitement habituellement réservé au bolchévisme, lequel, de la perspective des journalistes et historiens conformistes, est étroitement associé au nazisme.

Cependant, la tendance principale de l’idéologie dominante est à présent très différente. Au début de la Guerre froide, après que la haine et la frustration nourrie en particulier par Churchill envers l’ennemi « subversif » et « oriental » de l’Empire britannique et de la civilisation occidentale furent oubliées, Gandhi fut érigé en apôtre de la non-violence afin de contrer les mouvements de libération révolutionnaires des peuples colonisés qui s’étendaient à travers l’Asie et le reste du monde. Dans cette optique, Gandhi devint assez étonnamment l’antithèse de Mao, Ho Chi Minh, Castro et Arafat.

Un autre geste dans le domaine de la realpolitik, plus décisif, prit place au centre de la scène. Le legs de Gandhi en tant que champion de la non-violence a été repris dorénavant par le quatorzième dalaï-lama, ainsi que le prouve une campagne multimédia incessante. Ainsi, dans sa lutte pour l’indépendance ou la semi-indépendance du Tibet, il déclare non seulement qu’il désire adhérer au principe de la nature sacrée de la vie, mais il fait également un usage explicite de concepts gandhiens, par exemple lorsqu’il suggère de transformer le Tibet « en une zone d’Ahimsa, un terme hindi signifiant un état de paix et de non-violence »59. Cette déclaration fut faite devant le Comité des droits de l’Homme du Congrès américain en 1987, et deux ans plus tard le quatorzième dalaï-lama reçut le prix Nobel de la paix. La reconnaissance que Gandhi ne reçut jamais a déjà été remportée par son héritier présumé.

Un autre geste dans le domaine de la realpolitik, plus décisif, prit place au centre de la scène. Le legs de Gandhi en tant que champion de la non-violence a été repris dorénavant par le quatorzième dalaï-lama, ainsi que le prouve une campagne multimédia incessante. Ainsi, dans sa lutte pour l’indépendance ou la semi-indépendance du Tibet, il déclare non seulement qu’il désire adhérer au principe de la nature sacrée de la vie, mais il fait également un usage explicite de concepts gandhiens, par exemple lorsqu’il suggère de transformer le Tibet « en une zone d’Ahimsa, un terme hindi signifiant un état de paix et de non-violence »59. Cette déclaration fut faite devant le Comité des droits de l’Homme du Congrès américain en 1987, et deux ans plus tard le quatorzième dalaï-lama reçut le prix Nobel de la paix. La reconnaissance que Gandhi ne reçut jamais a déjà été remportée par son héritier présumé.

Or quelle est la véritable histoire ? Elle apparaît clairement dans deux livres écrits ou coécrits par deux agents de la CIA ayant des degrés d’ancienneté différents. Le premier a travaillé avec le dalaï-lama pendant des décennies et ne cache pas son admiration et sa dévotion pour le « leader bouddhiste qui prêche la non-violence ». Il exprime le point de vue incarné par son héros dans les termes suivants : « S’il existe un signal clair qu’il n’y a pas d’alternative à la violence, alors la violence est permise. » En conséquence, il devient nécessaire de distinguer entre « méthode » et « motivation » : « Dans la résistance tibétaine contre la Chine, la méthode était de tuer, mais la motivation était la compassion, et cela justifiait le recours à la violence. »60 De manière similaire, l’officier de la CIA, admiratif, cite le dalaï-lama justifier et même célébrer la participation américaine à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée, puisqu’elles furent menées « pour protéger la démocratie et la liberté ». Ces nobles idéaux continuèrent d’inspirer Washington pendant la guerre du Vietnam, même si à cette occasion les résultats n’atteignirent malheureusement pas le niveau élevé fixé par les intentions. Sur cette base, il y a clairement une parfaite harmonie avec l’officier de la CIA, lequel met un point d’honneur à être photographié avec le dalaï-lama dans une pose amicale et affectueuse. Sans doute est-il prompt à faire remarquer qu’il n’est pas fan des « armes à feu », tout comme le vénérable maître bouddhiste, mais est résigné à approuver et faire la promotion de leur usage lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement61. Ainsi, lorsque nous la relisons à la lumière des enseignements du lauréat du prix Nobel de la paix, la non-violence apparaîtrait comme la doctrine d’inspiration de la CIA !

Le mythe du dalaï-lama fut finalement débusqué par des officiers de la même agence crainte partout dans le monde. Il fuit Lhassa en 1959, année marquant l’abandon « d’un objectif de la politique américaine pendant presque une décennie ». Lorsqu’il traversa la frontière entre la Chine (Tibet) et l’Inde, il nomma général un des Tibétains qui l’aidèrent à fuir, pendant que les deux autres utilisèrent la radio fournie par la CIA pour envoyer à l’Agence un message urgent : « Envoyez-nous des armes pour trente mille hommes par avion. »62 Cependant, bien que la rébellion tibétaine eût déjà été préparée avant 1959 avec l’envoi d’armes et de matériel militaire dans les régions les plus inaccessibles du Tibet63, elle était destinée à échouer. Ceci malgré l’entraînement sophistiqué des guérilleros, malgré le fait qu’ils disposaient d’« un inépuisable stock d’armes dans le ciel » (les armes parachutées par les avions américains) et la possibilité d’utiliser une zone sûre derrière la ligne de front à la base Mustang (au Népal). En conséquence de quoi, les commandos infiltrés depuis l’Inde eurent des résultats « généralement décevants » et « ne trouvèrent que peu de soutien parmi la population locale ». En bref, la tentative de soutenir « un mouvement de guérilla à grande échelle par air au Tibet se révéla un échec cuisant » et « vers 1968, les guérilleros de la base Mustang devenaient âgés » et étaient incapables « de recruter de nouveaux hommes ». Le résultat fut que les États-Unis se trouvèrent forcés d’abandonner le projet, ce qui déçut amèrement le dalaï-lama : « Il remarqua abruptement que Washington avait coupé son soutien aux programmes politiques et paramilitaires en 1974. »64

Il est donc difficile de voir le dalaï-lama comme le successeur de Gandhi. La seule vague analogie qui peut être tracée le serait avec le Gandhi de la Première Guerre mondiale, qui entreprit de recruter des soldats indiens pour l’armée britannique avec l’espoir de gagner la gratitude de Londres. L’Inde a hérité de la Grande-Bretagne l’ambition de séparer le Tibet de la Chine d’une manière ou d’une autre65 : regroupés dans des bataillons spécialisés (la Force frontalière spéciale, Special Frontier-Force), les guérilleros tibétains combattirent sous le commandement de l’armée indienne durant la brève guerre sino-indienne de 1962 et ensuite dans la guerre indo-pakistanaise quelques années plus tard. Sur deux photos prises en juin 1972, nous voyons le dalaï-lama, accompagné par le général indien Sujan Singh Uban, marcher et haranguer la Force frontalière spéciale, après avoir donné son « approbation » concernant son implication dans la guerre contre le Pakistan quelques mois plus tôt66. Le soutien du dalaï-lama au programme nucléaire indien peut-être envisagé à la même lumière.

La relation de collaboration avec les États-Unis a joué un rôle encore plus important. En plus de l’embargo brutal imposé par Washington et la persistance des opérations de sabotage ou de terrorisme lancées depuis Taïwan, la révolte tibétaine faisait partie de la stratégie de la CIA pour « forcer Mao à détourner ses ressources déjà minces » et pour provoquer l’effondrement de la République populaire de Chine. Bien que leur objectif principal ne fût pas atteint, la Chine fut quand même affaiblie. En outre, les États-Unis « bénéficièrent des renseignements glanés par les forces de résistance [tibétaines] ». D’autre part, la CIA et l’armée américaine purent expérimenter « de nouveaux types d’équipements – avions et parachutes, par exemple » et « de nouvelles techniques de communication », ainsi qu’accumuler une expérience précieuse. En conséquence, « les leçons apprises au Tibet » purent être mises en pratique « dans des endroits comme le Laos ou le Vietnam »67. Ainsi, loin d’adhérer à la non-violence, la lutte inspirée par le dalaï-lama ou, en tout cas, menée en son nom servit de répétition générale pour une des guerres les plus barbares du xxe siècle.

Comment alors expliquer le mythe couramment accepté ? Une fois de plus, l’agent de la CIA qui passa des décennies avec le leader du mouvement indépendantiste tibétain aide à fournir la réponse. Après l’éclatement de la guerre de Corée en 1950, la CIA reçut comme instruction de conduire non seulement des « opérations paramilitaires » mais également de la « guerre psychologique »68. Le plan fut encore affiné après la révolte de 1959 ; le « groupe de stratégie psychologique » enjoignit l’administration Eisenhower à « faire durer le plus longtemps possible la rébellion et à lui donner un maximum de poids dans tous les médias publics d’information » et « la CIA engagea une firme de relations publiques pour aider les Tibétains à faire connaître leur cause »69. L’orientation de base de cette guerre psychologique avait déjà été tracée dans les premières années de la Guerre froide et son but était de « dresser les bouddhistes asiatiques contre l’expansion de la Chine communiste »70. Comme le communisme était associé à la violence, il devint opportun de le contrer avec le bouddhisme et ses connotations non-violentes. À partir de ce moment-là, un « écran » de non-violence commença à entourer la personne du dalaï-lama71. Cependant, ce ne fut pas seulement le leader lui-même qui fut l’objet d’une transformation radicale, mais l’entièreté de ce qu’il incarnait. Le Tibet prémoderne et prérévolutionnaire devint ainsi un endroit magique, où l’esclavage, la servitude, la violence de la classe dominante et même toutes formes de violence disparurent. En réalité, loin d’être un lieu idyllique, le Lhassa « du bon vieux temps » ressemblait plus à Florence sous les Borgia, avec de la violence teintée de complots72. Dans tout cela, il n’y a pas la moindre trace du mythe dominant aujourd’hui ; la guerre psychologique, les compagnies de relations publiques et Hollywood sont experts pour accomplir ce genre de miracles.

Dans les pas du dalaï-lama, mais avec une attitude bien plus radicale, le congrès de la Jeunesse tibétaine défendit l’usage des armes à feu et un retour à la guérilla, déchaînée comme il se doit avec l’aide de Washington. Gandhi était encore tenu en haute estime pourtant, et ils citèrent ainsi l’attitude qu’il adopta envers les lâches73.

Finalement, en tirant leur inspiration à la fois de Gandhi et du dalaï-lama, les groupes prétendant être de gauche – comme le Parti radical transnational mené par Marco Pannella en Italie – qualifièrent non seulement les mouvements de libération nationale (comme la résistance palestinienne) de sanglants et d’assoiffés de sang, mais allèrent plus loin encore. Afin de contrer ces mouvements, oublieux des leçons de la non-violence et victimes d’inclinations meurtrières totalitaires, ces soi-disant « radicaux » apportent régulièrement leur soutien aux guerres promues par Washington afin d’exporter la « démocratie », avec une emphase particulière pour les guerres menées par Israël contre ses voisins arabes, et en premier lieu les Palestiniens. Apporter son soutien aux guerres israélo-américaines contredit-il le principe de non-violence ? Les « radicaux » trouvent une fois de plus une source facile d’inspiration en Gandhi, lequel soutint l’effort de guerre de l’Empire britannique et fit taire ses opposants en les accusant d’être des lâches et même des « efféminés ».

La « non-violence » a désormais été transformée en une idéologie de guerre (bien qu’une guerre froide pour le moment), mais ce n’est pas tout. Pour une période entière de l’histoire, la critique de la violence a été étroitement liée à la critique de l’Occident, bien que parfois de façon contradictoire. C’était le cas pour l’American Peace Society, qui dénonça l’esclavage des noirs perpétré par l’Occident, et pour Tolstoï, qui condamna « l’impérialisme » et lança des avertissements contre une course au réarmement entre puissances, qui mena bientôt à la catastrophe de la Première Guerre mondiale. La même chose peut être dite de Gandhi, qui parfois n’hésita pas à tracer des parallèles entre Churchill et Hitler, comparant ainsi les « impérialismes » britannique et nazi. Désormais pourtant, la proclamation de l’idéal de non-violence marche main dans la main avec la célébration de l’Occident, qui se tient en tant que gardien de la conscience morale de l’Homme et ainsi se sent investi de la mission de déchaîner des embargos « humanitaires » et des guerres dans le monde entier.

Un slogan ambigu incapable de tenir ses promesses

Le trait principal qui émerge du panorama historique et philosophique que nous avons exposé brièvement est le caractère extrêmement vague du concept de non-violence. Est-il synonyme d’un appel aux nations au désarmement complet et au démantèlement des armées et forces de police ? Un appel à la non-violence a peu d’intérêt à moins d’attaquer les organismes d’État habilités à utiliser la violence. Cependant, même si ceux-ci sont visés, l’appel n’est en fait rien moins qu’une invitation à chaque nation à abandonner son statut d’État-nation. La définition classique de Weber d’un État comme l’entité possédant le monopole de l’usage légitime de la force physique est bien connue. Cependant, la difficulté n’est pas surmontée si la condamnation de la violence est limitée aux guerres entre nations et aux armées qui y participent ; nous avons vu comment les figures majeures et les groupes de l’American Peace Society considéraient la guerre de Sécession comme une simple opération de police. D’un autre côté, les guerres coloniales ont souvent été présentées comme des opérations de police internationales au cours de l’histoire, et les guerres lancées par les États-Unis afin de maintenir leur empire global perpétuent cette tradition. Sans aucun doute ont-ils encore plus besoin de ce camouflage idéologique.

Les défenseurs actuels les plus célèbres de la cause de la non-violence sont membres ou associés à des groupes de gauche. Devons-nous par conséquent demander à Cuba de démanteler son armée ? Ce serait accorder la victoire à la violence infligée dans le passé pendant l’invasion de la baie des Cochons et toujours à l’œuvre actuellement, non seulement via des tentatives sporadiques de terrorisme, mais surtout par un embargo économique mortel et une pression militaire menaçante. Cette pression est déjà une forme de guerre, comme l’analyse justement le grand philosophe Thomas Hobbes : « La nature de la guerre ne réside pas dans le combat en tant que tel, mais en une disposition connue au combat, pendant tout le temps où il n’y a aucune assurance du contraire.74 » En conséquence, appeler au désarmement de Cuba constituerait vraiment une forme de soutien à la pression militaire, diplomatique et économique et à la guerre larvée américaines. Les militants non-violents peuvent bien être satisfaits de la pureté de leurs convictions d’un point de vue éthique, mais si nous réalisons une analyse basée sur l’éthique de responsabilité (le corpus de référence de l’éthique pour comprendre le domaine des relations politiques et du conflit), ces convictions paraissent tout sauf innocentes et pures sur le plan moral. La signification de la diffusion de la théorie de la non-violence dans la gauche est différente de ce qu’elle paraît être a priori.

Un livre dont le titre nous invite à changer le monde sans prendre le pouvoir75 a récemment joui d’un grand succès dans les milieux de gauche. Après analyse approfondie, le slogan « non-violence » prend forme en tant que renoncement à la conquête et à la gestion du pouvoir. La vision unilatéralement catastrophique du communisme du xxe siècle a donc provoqué une fuite de l’histoire et de la politique et une conversion à une religion déguisée à plusieurs niveaux. Il est inutile d’imputer tout cela à Lénine, mais il vaut la peine de revenir ici à Bonhoeffer : « L’action politique signifie recevoir une responsabilité. Cela ne peut arriver sans le pouvoir. Le pouvoir entre au service de la responsabilité. »76

Après analyse approfondie, le slogan « non-violence » prend forme en tant que renoncement à la conquête et à la gestion du pouvoir

La religion de la non-violence parvient-elle au moins à limiter la violence dans les mouvements d’émancipation, si elle n’y parvient pas dans le cas de la violence impérialiste et réactionnaire ? La réponse est non. Nous avons vu comment des figures et des groupes importants de l’American Peace Society ont sauvegardé leur bonne conscience « non-violente » au milieu du xixe siècle en criminalisant les indiens rebelles et en déshumanisant les participants à la guerre de Sécession. Cette dialectique, où la condamnation inconditionnelle de la violence a pour effet final de l’amplifier et de l’empirer, était également évidente tout au long du xxe siècle. Il vaut la peine de noter que les actuels slogans ont repris les illusions les plus vigoureuses du mouvement communiste, lequel a promis pendant si longtemps une société où toute forme de violence et de pouvoir disparaîtrait après une phase transitoire de dictature et où la « transformation du pouvoir en amour » arriverait, pour citer la formulation déjà évoquée du jeune Bloch. Cependant, cette vision, qui qualifie de bourgeois un projet de constitution (en supposant la permanence de l’État et donc aussi de la violence et du pouvoir) et dévalue toute idée de limitation du pouvoir, a joué un tel rôle destructeur en Russie soviétique et dans le « camp socialiste » qu’elle élargit et au final exacerba à la fois l’état d’exception et la violence77 en son sein.

En plus de réaffirmer le droit d’un peuple opprimé à faire un choix autonome quant aux méthodes de sa lutte pour l’émancipation, se défaire de l’attente messianique de la disparition de toute forme de violence physique constitue une condition préalable à l’instauration d’une limite efficace à la violence et au pouvoir.

Cet essai a été publié initialement par Historical Materialism en 2010. Nous remercions spécialement Sebastien Budgen pour son autorisation à le reproduire ici. Ce texte est plus généralement issu du livre La non-violence, une histoire démystifiée, Delga, Paris, 2014.

Footnotes

- Stefan Zweig, The World of Yesterday, Viking Press, 1943, p. 173.

- Pour l’Allemagne, voir : Domenico Losurdo, Heidegger et l’idéologie de la guerre, PUF, 1998, chapitre 1 ; pour Croce et Hoover, voir : Domenico Losurdo, Gramsci. Du libéralisme au « communisme critique », Syllepse, 2006, chapitre 2, section 3.

- Georg W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, vol. 3, edited by Eva Moldenhauer and Karl Markus Michel, Suhrkamp, 1969-1979, p. 24.

- Voir : Domenico Losurdo, Staline : histoire et critique d’une légende noire, Aden, 2011, p. 95.

- Cité dans : Lenin Collected Works, vol. 39, Foreign Languages Publishing House, 1955, p. 684.

- « La guerra per la pace », publié à l’origine dans L’Unità, 28 août 1914. Voir : Gaetano Salvemini, « La guerra per la pace » dans Opere, vol. 3, livre 1, Feltrinelli, 1963 [1914], p. 361.

- Voir : Claudio Magris, Préface dans Walter Benjamin, Immagini di città, New Edition, Einaudi, 2007, p. xii.

- « La guerre est en contradiction avec la religion de Jésus-Christ. »

- Valérie H. Ziegler, The Advocates of Peace in Antebellum America, Indiana University Press, 1992, p. 3, 21, 30-31.

- Ibidem, p. 48.

- Ibid., p. 112-126.

- Lettres à Henry Reeve, 2 août 1857 et 30 janvier 1858, dans Tocqueville, Œuvres complètes, vol. 6, Livre 1, Gallimard, 1954, p. 230, 254.

- Voir : Domenico Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, La Découverte, 2011, p. 372.

- Marx and Engels, Werke, vol. 12, Dietz Verlag, Berlin, 1955-1989, p. 285-287.

- Valérie H. Ziegler, op. cit., p. 127-128.

- Dans Valérie H. Ziegler, op. cit., p. 116-117.

- Dans ibidem, p. 134.

- « Satyagraha in South Africa » (1928) dans Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 17, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, 1969-2001, p. 62-63.

- Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 34, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, 1969-2001, p. 65, 67.

- Ibidem, p. 17-18.

- Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, Routledge, 2003, p. 393.

- Letter to J.L. Maffey, 30 avril 1918 dans Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 12.

- « Appeal for Enlistment », 22 juin 1918 dans Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 83-84.

- Niall Ferguson, Empire : The Rise and the Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power, Basic Books, 2004, p. 255-256.

- « Satyagraha in South Africa » dans Gandhi, op. cit., vol. 34, p. 63.

- Letter to S.K. Rudra, 29 juillet 1918 dans Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 159.

- « Appeal for Enlistment » dans Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 85-86.

- Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 86-87.

- Kurt Tucholsky, « Der Krieg und die deutsche Frau » dans Gesammelte Werke, vol. 5, edited by M. Gerold Tucholsky and F.J. Raddatz, Rowohlt, 1985 (1927), p. 267.

- Yogesh Chadha, Rediscovering Gandhi, Century, 1997, p. 230.

- Letter to B.G. Horniman, 12 août 1918, dans Gandhi, op. cit., vol. 17, p. 190.

- Sur la « fraternisation », voir : Lenine, Collected Works, vol. 24, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1955-1970, p. 328 ; pour une vue plus générale, voir : Domenico Losurdo, Staline : histoire et critique d’une légende noire, Aden, 2011.

- « Hind Swaraj or Indian Home Rule » dans Gandhi, op. cit., vol. 10, p. 280, 285, 255, 264.

- Gandhi, op. cit., vol. 10, p. 256, 287.

- Ibidem, p. 278 et passim.